讲座回顾||朱天舒教授《中国佛教艺术里狱卒形象及概念的形成与发展》专题讲座

2025年6月30日举办的“中国佛教艺术里狱卒形象及概念的形成与发展”专题讲座中,朱天舒教授利用历史学、哲学、艺术学等跨学科方法,尤其是现象学中胡塞尔提出的“生活世界”理论纳入佛教图像研究中,对中国佛教艺术中“牛头马面”和“小鬼”形象及概念的形成和发展进行层层递进的剖析和解读,发现这两种形象直接继承了犍陀罗地区的新式图像,受到了当时琐罗亚德教及古希腊神话的影响。传入到中土后,受到中国的服饰文化和神话体系的影响而逐渐汉化。最终揭示了这些图像背后体现的不同文化场域中人们对其不同的理解和表现。

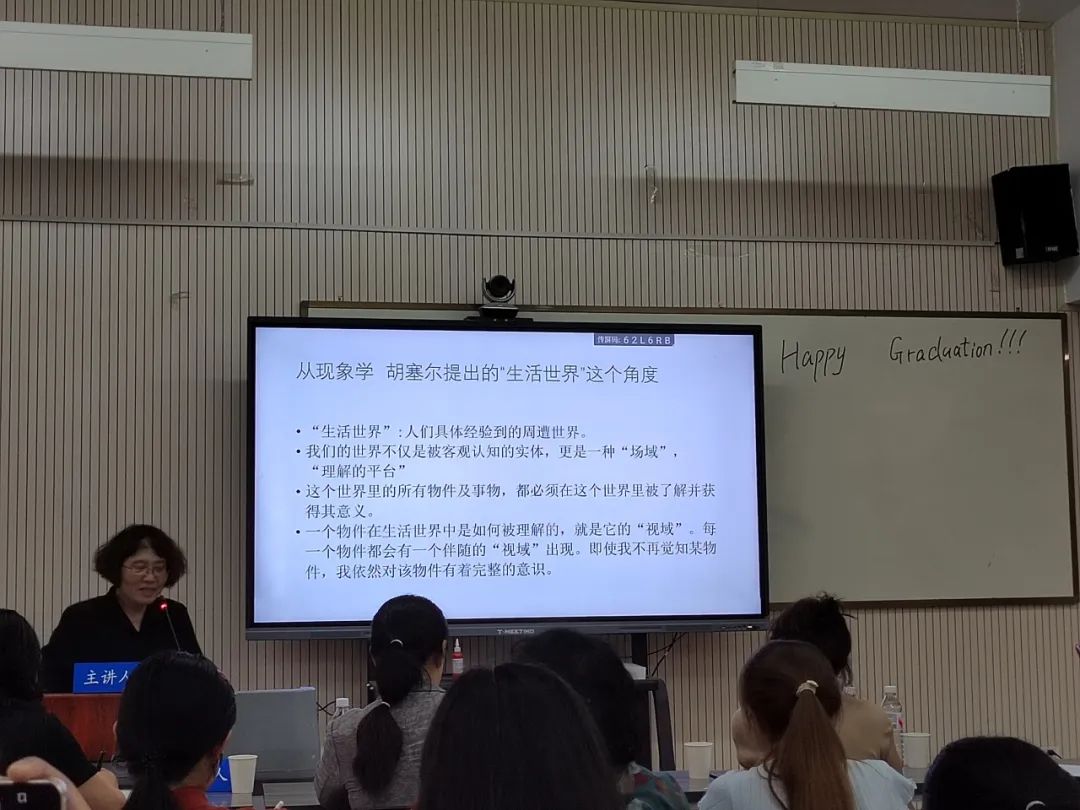

朱天舒教授首先指出“牛头马面”和“小鬼”是中国人发明的词汇,专指地狱的狱卒和鬼差,并且这些图像在印度是没有的。进而提出这种形象如何形成的问题。她对该问题分为两部分内容进行论述,其一是中亚出现的狱卒形象及探源,其二是中土汉地的狱卒形象。在讲述之前,朱天舒教授指出用常规的艺术史研究无法判定因为何种观念或图像产生了这种图像,因此她将现象学中胡塞尔提出的“生活世界”作为一种新的视角纳入该研究的方法当中。

朱天舒教授在探讨中亚出现的狱卒形象及探源时指出,最早具有明确狱卒功能的牛头马面及小鬼形象的考古实物证据出现在公元5世纪至6世纪的克孜尔第199窟之中。其中的狱卒形象可分为两类,一种是兽首人身,一种是人形、散发,都赤身裸体,只有简单项饰下身着托蒂,身体健硕,举止正常,没有中国小鬼的丑陋、佝偻。这两种类型都能在库车的降魔成道图与药叉图中找到相关的形象。由此可知,牛头马面和小鬼的形象最早可追溯到贵霜王朝降魔成道图和药叉图的形象。然而这两种图像都是犍陀罗地区形成的新型图像,朱天舒教授进而提出另一问题,是什么样的场域,促进了这两种新型的魔怪形象。对此,她结合贵霜时期佛经中的记载,发现当时对不同性质的鬼神的认知已经相当混乱。而在当时人们认知中,人兽结合的形象,尤其是牛头人身的形象是典型的恶魔,因此当时人们用他们所了解的形象进行描绘。同时,她指出短发上扬形象产生的场域有两方面,其一是古罗马征伐场面中的外族形象,其二是贵霜男子的发式。在贵霜王朝之后,这种头发在印度艺术中保留下来,并最终发展成密宗神像里的火焰头,并被佛教吸收。

之后,朱天舒教授对中土汉地的狱卒形象进行探讨,她首先指出佛教地狱概念传入中国后,自南北朝以来,中国人发展出一套与官僚制度相呼应的地府建制。并且中土汉地现存最早的狱卒图像出现在6世纪,牛头马面统领小鬼的系统在当时已经形成。到了唐五代,牛头形象穿得少,保持前朝模式,牛头多,马面少。宋代开始,牛头马面并驾齐驱,都衣着华丽,甚至披甲。这与中国的服饰文化以及牛头马面的地位相关。在中国的文化场域中,牛头马面形象得到中国人的共鸣。其一是中国神话体系充满人兽合体的形象,其二是南北朝时期的白泽、镇墓兽等具有辟邪除魅功能的神兽,其三是牛和马符合差役的身份和工作。狱卒图像中的小鬼图像现存最早的亦在6世纪,以后的时间中图像相当稳定,变化不大,小鬼图像继承了中亚狱卒图像中竖发的特点,并加入了佝偻身形、耳后生发、头顶长角、围兽皮等新元素,这与中国当时的畏兽类图像、中华文明中野蛮人披兽皮的认知以及恶鬼带来疾病、贫困和霉运认知相吻合。

最后,朱天舒教授以电影《哪吒二》海报中哪吒的头发以及《西游记》中孙悟空身着虎皮裙的造型进行了生动的结尾,她总结到不论是名称、性质还是图像元素,它本质上是不同文化场域中人们的理解。

在交流环节中,同学们围绕佛教地狱的产生、现象学的应用及魁星图像中的北斗图像等相关问题进行踊跃提问,朱天舒教授对此一一耐心解答,现场气氛热烈。其中,一位同学对现象学对图像研究中的分析和应用提出了疑惑,朱天舒教授针对该问题进行了解答,她讲到现象学可以提供一个角度,去理解视觉的符号图像和脱离这些符号后还存在于我们意识中的概念及含义,能够扩大我们对历史的研究。同时,朱天舒教授还鼓励同学们在自己研究领域之中多尝试运用新的视角

通过此次讲座不仅使西美师生对中国佛教艺术中狱卒形象有了更清晰深刻的认识,还扩大了大家的研究视角和方法,激励同学们在自己的研究领域中跨出新的一步。