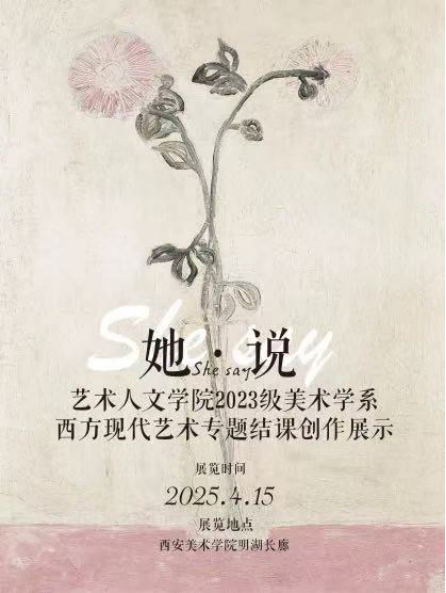

2023级美术学系西方现代艺术专题结课创作展示:《她·说》

风拂杨柳岸,水拍石岩板。2025年4月15日,2023级美术学班西方当代艺术专题结课展览正式开始。本次展览分为“她·说”和“取象游心”两部分,在明湖长廊上进行展览的,是“她·说”分展。

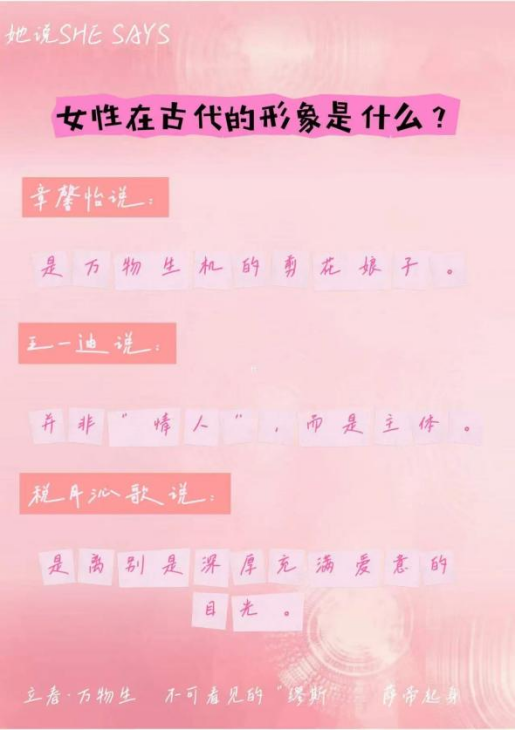

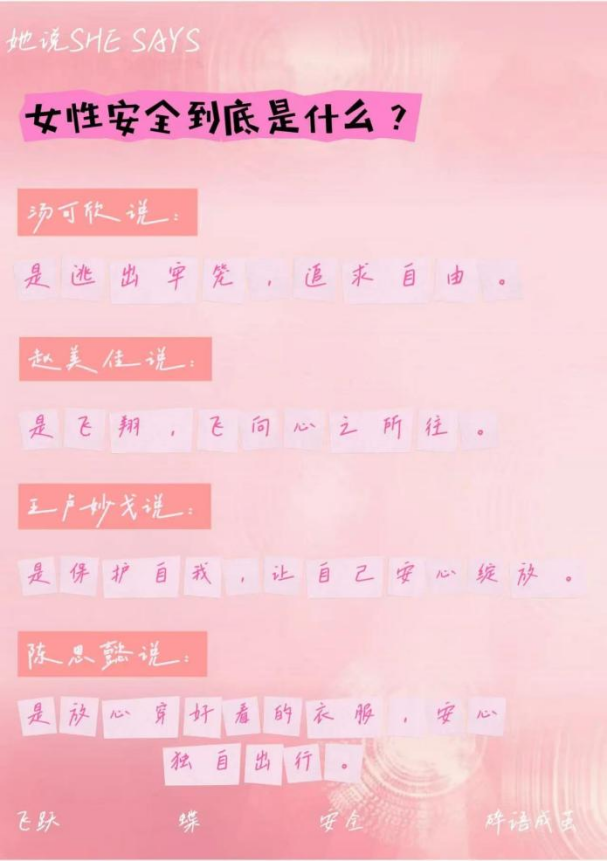

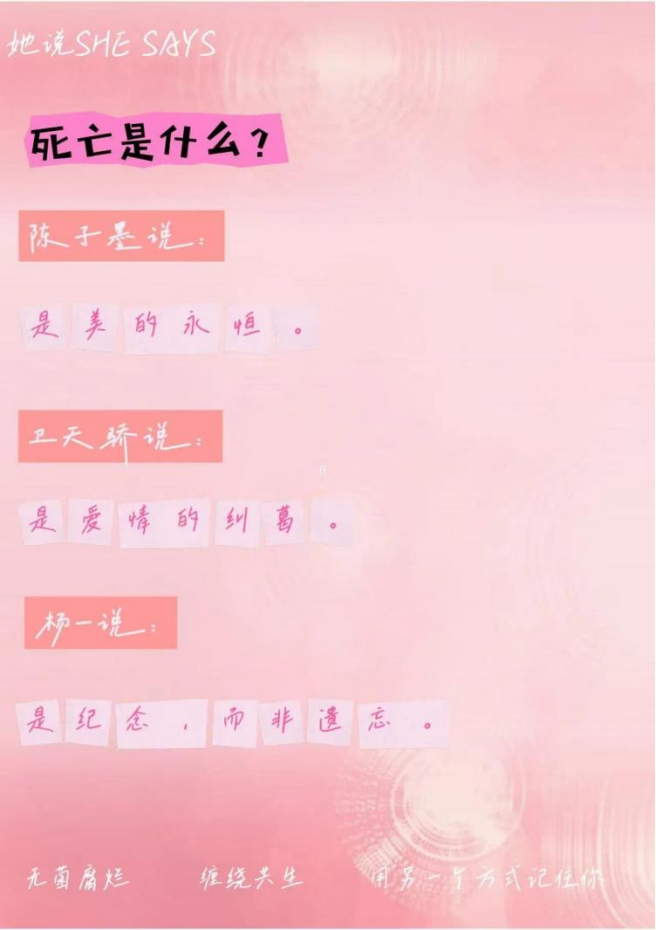

“她·说”是艺术人文学院2023级美术学系“西方现代艺术专题课程”的结课实践,以女性视角出发,观看美和艺术。展览汇集了绘画、装置艺术、剪纸、拼贴等多种形式的作品,致力于通过同学们的独特表达,探讨女性身份、身体、情感与社会角色等议题,旨在展现同学们眼中的“她”,以艺术为媒介传递女性的声音与力量。

作品围绕女性内心、女性与空间、女性艺术等多维度女性主题进行展开,揭示了当代青年女性对自我、家庭、社会及历史的深刻思考。“她·说”不仅是一场艺术展示,更是一次对话的邀请。我们期待通过这场展览,激发更多关于平等、自由与创造的讨论,听见“她”的声音,让“她”成为被倾听、被铭记的集体表达。

作品展示

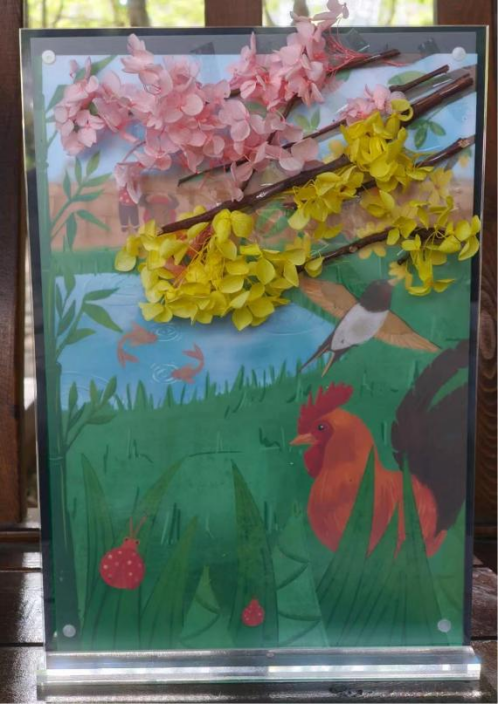

《立春·万物生》

章馨怡

《立春·万物生》中的主要部分是以库淑兰的拼贴剪纸为灵感,通过解构汉字“立春”的笔画,将传统节气习俗与民间艺术交融。由于剪纸是贴在一张纸上,因此笔者购买了一亚克力架来支撑。再是看只展示一张剪纸有些单调,笔者又在后期添加了一些内容。笔者先是用菲林纸打印了一张库淑兰的照片,菲林纸覆盖于剪纸上方。由于菲林纸的特性,呈现出来的效果为剪纸中隐隐约约透出库淑兰的形象,这可看出笔者作品是受库淑兰剪纸艺术的启发而创作出来的,整个剪纸的基调都受到了库淑兰剪纸的影响,同时这也是对库淑兰这位“剪花娘子”的致敬。笔者再是根据剪纸中的物象,创作了一幅场景插画,插画展现的是立春兴兴向荣的景象。

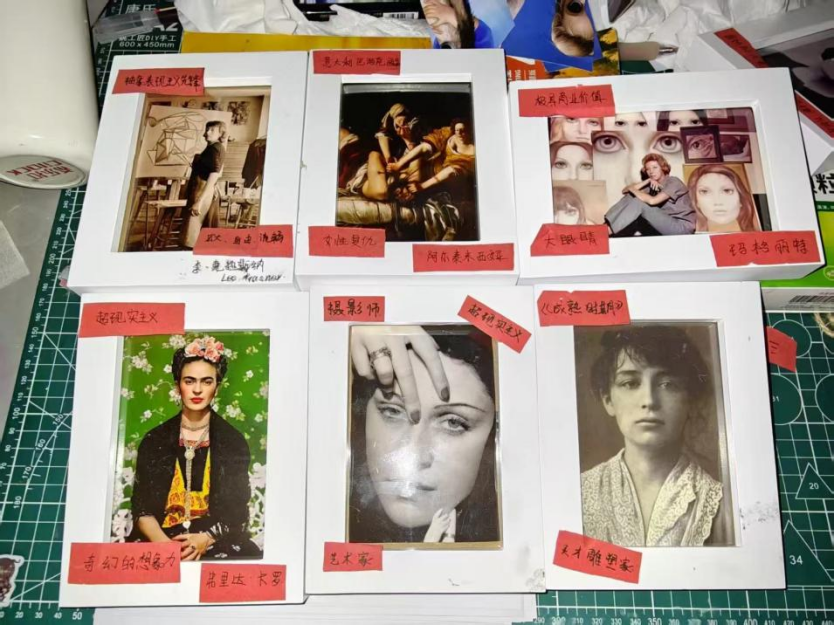

《不可见的“缪斯”》

王一迪

该装置艺术选取了七位女性艺术家:卡蜜儿·克洛岱尔、苏珊娜·瓦拉东、阿尔泰米希娅·真蒂莱斯基、朵拉·玛尔、李·克拉斯纳、玛格丽特·基恩、弗里达·卡罗。他们有的是被男性遮蔽的女性艺术家,有的是被物化为“情人”的女性形象,有的是对自我身体的重新阐释,对抗物化,有的是被遗忘的女性艺术家。

在相框内放入女性艺术家的照片,与厚重的包裹材料形成对比,象征她们在艺术史中的“被遮蔽”状态。

在部分相框的保鲜膜下藏入微型文字,观众需贴近观察才能发现,制造“窥探感”与“揭露真相”的互动。

保鲜膜:透明却窒息,象征窥视欲与控制的矛盾——女性身体在艺术史中既被暴露于凝视之下,又被束缚于固定的标签中。

麻绳:粗糙的捆绑感直接指向权力暴力,呼应历史上女性创作者被男性主导的学术体系、经济关系与社会规范所禁锢。

玻璃碎片:危险而尖锐,暗示被物化的女性形象如何割裂她们的完整性,同时隐喻女性试图突破束缚时可能遭遇的伤害。

以艺术家情人为噱头的研究现象,本质上是艺术史学科传统中性别偏见的延续,将女性固化为男性艺术叙事的附属品。这种倾向既反映了学术话语中的潜意识“女性凝视”,也暴露了艺术史研究对性别权力结构的反思不足。真正的突破需要学者主动挑战传统叙事框架,将女性还原为历史中的主体,而非被消费的客体。

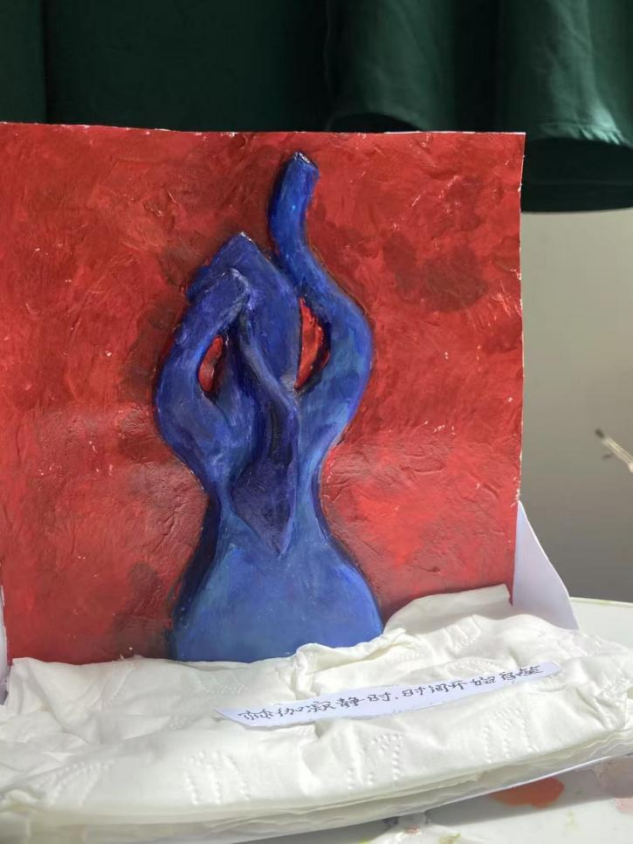

《萨蒂起身》

税月沁歌

这件作品的诞生源于对现代亲密关系的考古学观察。当晨光穿透私密空间的茧房,一个整理头发的背影成为时空坍缩的奇点——这既是日常的断裂时刻,也是微观层面的宇宙秩序重组。我将这种体验编码为红蓝对抗的几何剧场:10cm×10cm 的红色场域如同未冷却的共生记忆,蓝色躯体则以曲线与折线构成逃离的姿态。头部被简化为矩形,手臂呈现舞蹈般的弯折角度,发辫轻微摆动的瞬间形状。这种形式语言是对布朗库西“形而上几何”的戏仿:当他的《沉睡的缪斯》用卵形暗示神性头颅,我的矩形头颅则宣告了人类身体的去器官化。

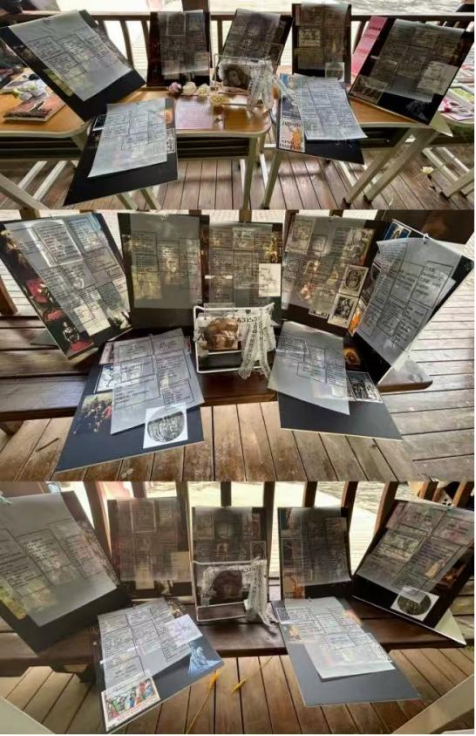

《我们都是“她”——贞德图像记忆》

陈阅阳

作品题目中的“我们”指所展现图像中的女性,“她”指的是贞德。作品围绕艺术史上的贞德图像展开,选取了约 50 幅关于贞德的艺术作品。

本作品选取艺术史上贞德图像制成合集,参考瓦尔堡的记忆女神图集、情念程式和层叠装置。第一部分参考瓦尔堡的情念程式,对焦图像中人物的情绪、情感和现代艺术中的层叠装置的表达形式结合制成。第二部分参考了瓦尔堡的记忆女神图集的表现形式,一定程度上借助了瓦尔堡的“好邻居原则”将图像分组并有序排列制成。

本作品希望能借艺术作品中对贞德的多元化叙述,同为她,但神态身姿不同,身份也不同。艺术史上的贞德何尝不是世人评价中的贞德。她是女孩也是士兵,她在世人眼中当过异端,当过圣女。贞德的死是历史局限性下的孤立无援;她活着时被视作异端,亦是那个世道处于历史局限性下不可避免的无奈。百年后,世人为她戴上“圣女”的桂冠,又何尝不是历史的挽联。而作品展示贞德在艺术史上的呈现,最终指向艺术史作为社会记忆载体的本质。这些图像里容纳了圣女贞德在艺术史上的生前死后,每个时代都在重塑关于贞德的记忆,交叠的轮廓恰是人们对贞德记忆的可视化。

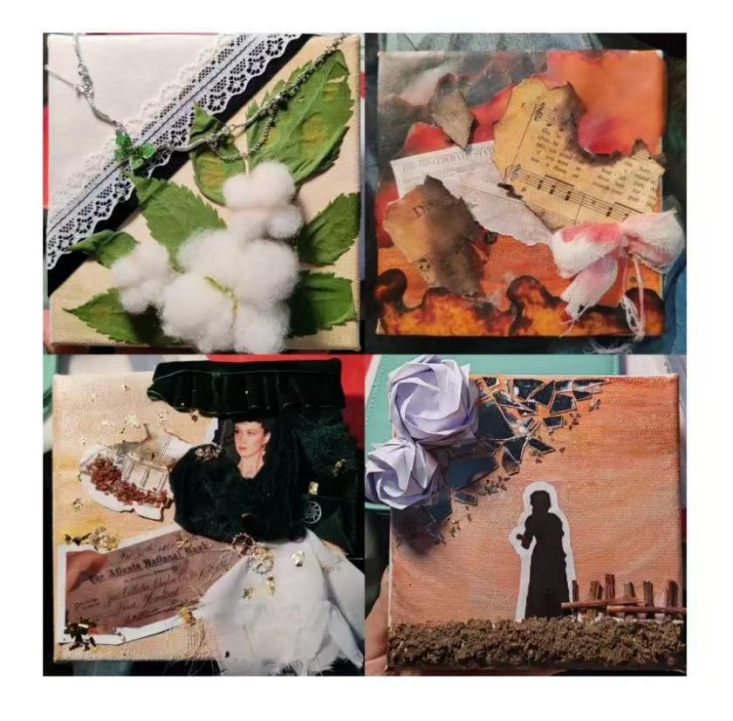

《碎影·重生》

崔艺千

《碎影·重生》以《飘》中斯嘉丽·奥哈拉的生命历程为蓝本,采用拼贴艺术和混合媒介艺术为手法,对以斯嘉丽为代表的女性在历史洪流中的挣扎与蜕变进行即兴的表达,同时希望传递对当时的社会情况与女性冲破观念束缚精神的反思。“重生”表达从废墟中崛起的精神,表现女主人公在成长历程中重塑自我的力量,同时展现“她们”在历史风暴中留下的坚韧与优雅。

作品借鉴了达达主义的偶然性和解构与重组的理念,结合日常物品进行发散性的创作拼贴,并融合多种象征和隐喻元素,在一定程度上汲取超现实主义对潜意识的探索,形成独特的现代艺术表现手法。通过混合纸张、布料、植物、金属等不同材质的元素,运用拼贴手法,将各类元素重组结合,对斯嘉丽的成长经历进行多方面的呈现,构建出新的意义和视觉效果。

在故事的结尾斯嘉丽失去了女儿,经历爱情的破碎,这是书本的结局却不会是斯嘉丽的人生结局,因为她无论何时都拥有前行的勇气和逆风翻盘的坚定信念,也一定可以在裂痕中不断修炼和蜕变自我,明天依旧是新的一天,也告诉我们在困境中抬起头向前走一定会峰回路转。

《飞跃》

汤可欣

我模仿野兽派的画法来创作《飞跃》,是为了隐喻女性渴望挣脱牢笼的强烈愿望。画中蝴蝶是唯一意象,蝴蝶这一自然界中的绝美生灵,其斑斓的翅膀宛如大地上最灵动的画笔,绘制出一幅幅生机勃勃的画卷。在我的作品《飞跃》中,蝴蝶成为了核心主题,它不仅象征着生命的奇迹,更深刻地寓意着女性挣脱束缚、勇敢追梦的坚定信念。此外,大胆而强烈的色彩对比,如同女性内心深处涌动的激情与力量,通过抽象而又极具冲击力的色块组合,形成了一个个栩栩如生的蝴蝶图案。这些图案仿佛在诉说着女性的故事,她们在生活的舞台上,努力挣脱传统观念与现实困境的牢笼,以无畏的姿态追寻着属于自己的活力与自由。在许多文化中,蝴蝶被赋予了自由灵魂的象征意义。它代表着人们对自由、美好生活的向往和追求,如同夜空中最亮的星辰,引领着人们前行。同样,女性也一直在为争取自由和平等而奋斗,她们努力摆脱传统观念的束缚,勇敢地追求自己的梦想和理想。她们用自己的行动证明,女性同样拥有无限的可能和潜力,可以在各个领域绽放出耀眼的光芒。我殷切希望大家在成长的旅程中,不断实现自我蜕变,勇敢跨越既定界限,迎来生命的华丽飞跃。

《蝶》

赵美佳

《蝶》系列作品以蝴蝶为主要意象,结合西方近现代艺术史课程所学习流派,进行不同风格的探索和表达,包括印象派、野兽派、超现实主义等,并结合不同材料的特质进行更丰富的内涵表达。

蝴蝶,一种美丽又神秘的生物,是很多艺术家进行创作的灵感源泉,例如文森特·梵高的《草地蝴蝶》,奥蒂诺·雷东的《蝴蝶》,萨尔瓦多·达利的《采集者》等,梦幻、恐怖、怪诞、美好多种含义都可以在蝴蝶主题的作品中找到。由此可见,蝴蝶能表达的含义是多样的,所以在多幅画作品创作中我选择蝴蝶为意象,连接三幅画并表达情感。

《安全出行》

王卢妙戈

《安全出行》是一件以当代女性安全议题为核心的艺术作品。作品聚焦于"安全焦虑"这一社会现象,试图揭示在性别权力结构、媒体舆论与自我规训的多重作用下,女性如何被裹挟进一场永无止境的“防御战争”。创作灵感源于外卖员与女性消费者之间的纠纷案例,这些事件表面是服务纠纷,深层却折射出社会对女性安全的集体焦虑——当“防狼喷雾”、“安全警报器”成为女性随身物品,当“不要走夜路”、“不要穿短裙”成为耳熟能详的规训话语,安全出行已异化为生存仪式。但是这样的防御不仅未能抵达真正的安全出口,反而成为禁锢女性生命力的牢笼。《安全出行》最终呈现的是一场永无止境的自我防御表演。当观众凝视这只裹挟着防御与脆弱、秩序与混乱的靴子时,或许能意识到:真正的安全不在于铠甲的厚度,再严密的个人防护也不过是绿色薄垫般脆弱的心理安慰。作品最终指向的,是建立超越个体防范的公共安全机制,让出行不再是需要全副武装的生存挑战,而是自由舒展的生命体验。

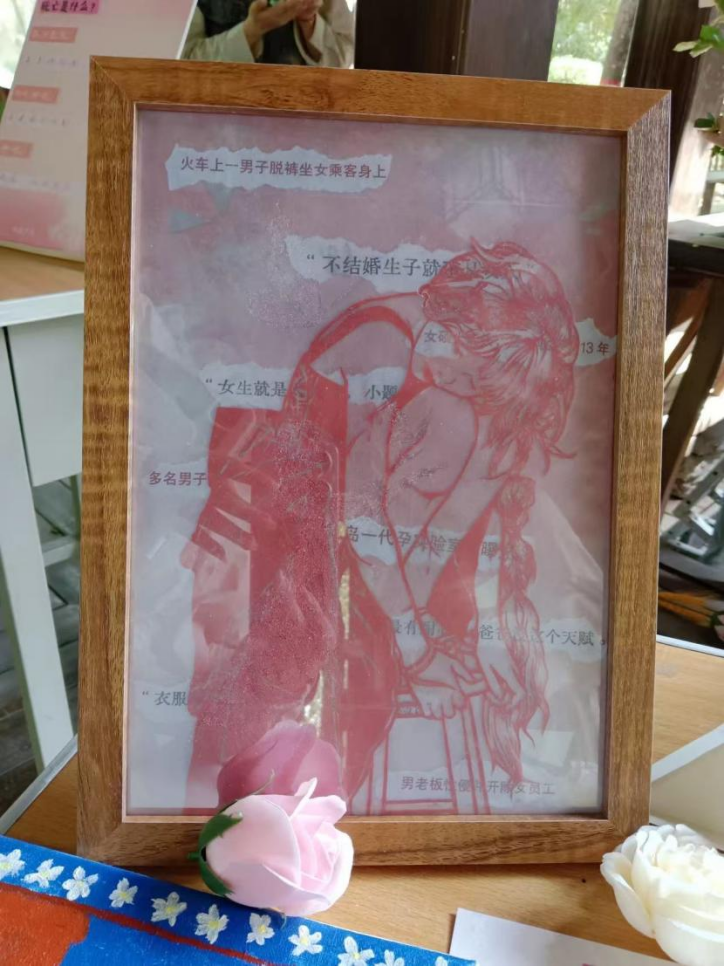

《碎语成茧》

陈思懿

我将剪纸艺术与女性安全这一社会议题相结合,创作了这件名为《碎语成茧》的作品。它不仅是一幅剪纸,更是一次对女性力量、社会公正与艺术创新的深刻探讨。

我的灵感源于对近年来频发的女性安全事件的深切关注。如今,女性面临着诸多不公与挑战。无论是身体上的伤害,还是精神上的压迫,都如同无形的枷锁,束缚着女性的自由与尊严。我希望能通过艺术的呈现方式,让更多人关注到女性安全问题。同时作品中的蝴蝶象征着重生和希望,鼓励女性在面对困境时保持坚韧和勇敢,相信自己有能力战胜一切困难。我将传统剪纸艺术与现代科技、社会议题相结合,展现了艺术跨界的无限可能性和创新魅力。

《碎语成茧》通过其独特的艺术语言和深刻的主题内涵,引发了观众对女性安全问题的关注和思考,也为我们提供了一个通过艺术来探讨社会议题的全新视角。希望这件作品能够成为一面镜子,映照出社会的真实面貌。

《无菌腐烂》

陈子墨

从主题构建上,作品核心聚焦于生命与死亡的永恒命题。骷髅作为死亡的经典象征,是生命终结、肉体消逝的直观体现。在传统认知里,它代表着腐朽、衰败与终结,是生命无常的冷峻提醒。而鲜花,一直以来都是生命与希望的象征。苔藓则是自然顽强生命力的代表,是生命坚韧与延续的微观体现。将鲜花和苔藓覆盖在骷髅之上,是把生命与死亡这两种极端状态并置,模糊了生与死的边界,挑战了人们对这两者的常规认知。作品暗示着死亡并非绝对的终点,生命亦不会轻易被死亡彻底抹杀,在生命消逝之处,仍有新的生命迹象在悄然萌生,它们相互交织、依存,构建出一种循环往复的生命图景。在创作手法上,运用了超现实的组合与变形手法。将鲜花和苔藓以一种违背现实逻辑的方式直接覆盖在骷髅上,这种组合在现实世界中是不可能自然发生的,但在超现实主义的创作理念中,通过这种非理性的组合,打破了现实的常规秩序,构建出一个充满奇幻色彩的梦境空间。作品也引导观者深入探索自己的潜意识,思考生命的意义与价值,激发人们对生命的热爱与珍惜之情,在有限的人生中去追求更加丰富和有意义的生活体验。

《缠绕共生》

卫天骄

克里姆特用象征主义的艺术手法表现哲理性的绘画内容。让我对艺术表现手法有了新的认知。对绘画的象征性风格特征进行了深入的研究后,我了解到象征主义画家作品大多是幻想、虚构的世界,用暗示、联想,或者纯粹通过视觉手段来表达主观情感。象征主义在形式上用特定的形象和装饰,以各种色彩的微妙变化和合理搭配,增强了神秘的气氛和耐看性,形成了丰富的美感与情感意境的表达。不同于《死于生》中死亡与生命对峙的二元构图,本作强调“纠缠的不可分性”——爱情愈炽热,对死亡的恐惧愈清晰,二者如同 DNA 双螺旋结构般共生。这种处理更贴近现代存在主义对生命荒诞性的思考,同时保留克里姆特时代维也纳的颓靡浪漫。这幅作品将不再是简单的“生与死对立”,而是展现“爱即濒死,死即永恒之爱”的纠缠感。观众第一眼会被华丽的装饰吸引,细看后则陷入肢体与符号的隐喻迷宫,与克里姆特的“金色死亡”形成跨越世纪的对话。

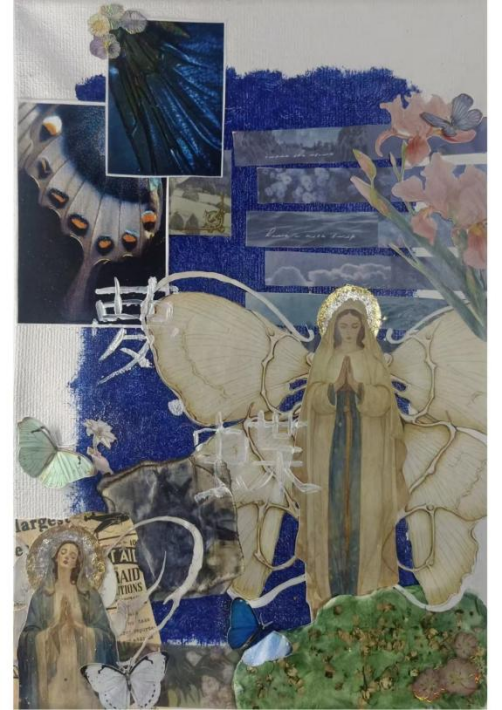

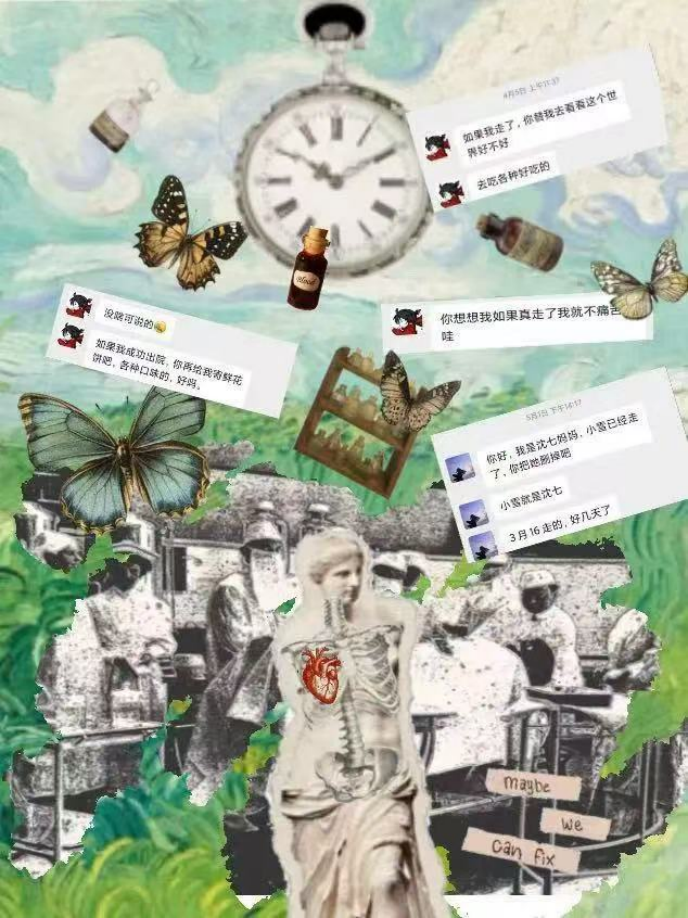

《用另一个方式记起你》

杨一

在艺术的世界里,情感的表达往往超越了形式的界限,成为一种跨越时间和空间的对话。我选择通过一幅剪贴画作品来体现,这幅作品,是对我以往朋友的一次回忆,也是对生命的延续的思考。从拼贴艺术的自由精神、超现实主义的梦幻氛围、象征主义的深邃内涵相互融合。每一片剪贴的拼图,每一次色彩的碰撞,都是我对这份回忆真挚的感情表达和对生活中我们平凡生命的思考。本作品初衷是为了纪念一个很久以前已故的朋友,即使现在对于过去已经过四五年也仍是会记起,所以也是通过剪贴画的形式表达自己的想法,同时也希望通过这样的艺术形式也能让人们对身边患类似慢性病的患者给予关注与关怀,能够多花一些时间陪伴如有相关疾病的朋友或亲人,也是本人对生命的思考。

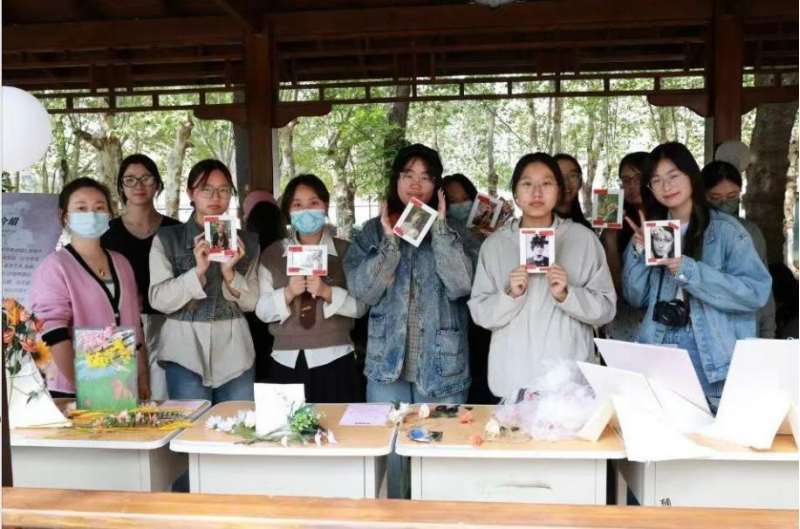

展览现场

“她·说”展览由2023级美术学班的部分同学共同操办,是真正意义上的全女性阵容。我们期待通过这场展览,让更多人看见不同时代、不同状态的“她”,引发更多关于平等、自由与性别的讨论,听见更多“她”的声音。看见“她”、听见“她”,成为每一个“她”。