2023级美术学系西方现代艺术专题结课创作展示:《取象·游心——现代艺术的史论探索》

2025年4月15日,艺术人文学院2023级美术学系西方现代艺术专题结课创作展示《取象·游心——现代艺术的史论探索》在2号教学楼2313教室正式开幕。

《取象·游心——现代艺术的史论探索》集体合影

《取象·游心——现代艺术的史论探索》开幕式活动现场

展览现场

“取象游心”并非一次简单的视觉巡礼,而是一场艺术史论与当代精神的辩证交锋。

取象,源于《周易·系辞下》:“古者包牺氏之王天下也,仰则观象于天,俯则观法于地,观鸟兽之文与地之宜,近取诸身,远取诸物,于是始作八卦”,“取”是在“观”的基础上的提炼、概括、创造。“象”的产生,既是一个认识过程,又是一个创造过程。

游心,来自于庄子的“乘物以游心”,相应于论语里的“游于艺”,以艺修身,借由物,而去打开心灵。

展览依托传统文化中“取象“和”游心“的概念,剖开当代艺术的两种维度:向外拓殖的批判性视角与向内深潜的自我剖析。前者延续着库尔贝“揭示真实”的现实主义血脉;后者则接续了蒙克“灵魂自画像”的表现主义基因。两者和儒家“外王”、道家“内观”的思想不谋而合。

展览中共展出13位艺术家的15件作品,他们也不再是艺术史的书写者,而是艺术史的参与者,美术史论在此褪去故纸堆的尘埃,化作解剖当代生存的双刃剑。

展览参观现场

取象·游心

(作品展示)

01

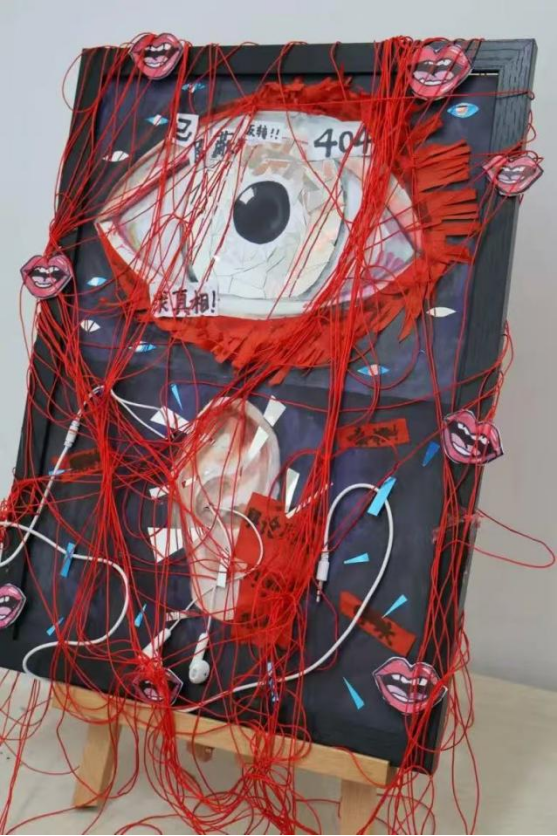

《勿视,勿听,只言》

在这个由数据流编织的虚拟时代,“三不猴”的东方处世哲学遭遇了前所未有的异化。本作品以“非礼勿视、非礼勿听、非礼勿言”的传统文化符号为解剖对象,通过超现实主义的视觉暴力与波普艺术的解构手法,展现数字文明中真相的崩解过程。

李源淅

29.7cm × 42cm

综合材料

02

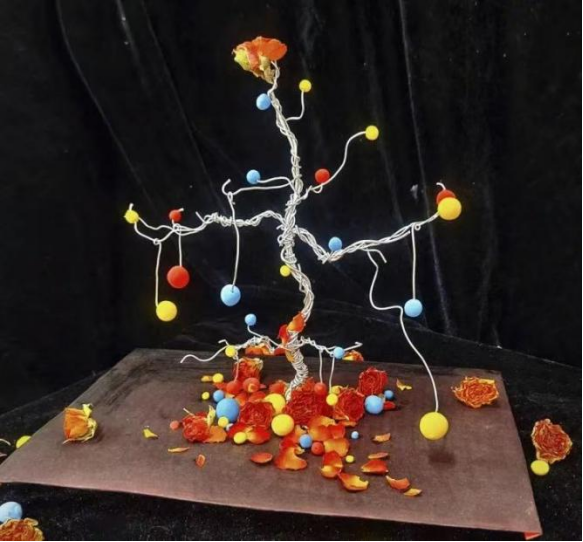

《枯木逢春》

孟辰

28cm *20cm*22cm

综合材料

《枯木逢春》是一件以动态与抽象艺术为载体的作品,旨在通过材料的碰撞、色彩的张力与形态的流动,诠释生命在枯朽与绝望中迸发的韧性。作品以“枯木”象征衰败与困境,以“逢春”隐喻新生与希望,受亚历山大·考尔德的动态平衡美学与蒙德里安的色彩哲学的启发,构建出静与动、死与生的对立统一,传递生命在逆境中永不屈服的精神内核。

03

《自画像》

刘曙豪

40*50cm*2幅 30*40cm*4幅 30*30cm*1幅

油画综合材料

冷与热,素描与色彩,立体与表现,具象到抽象,理性与感性,传统与现代,这些是艺术中的对立与交替,那艺术有对立之物吗?自我的对立是他者,那镜中的自己呢?自画像可以浓缩艺术史,但可以浓缩自己吗?

04

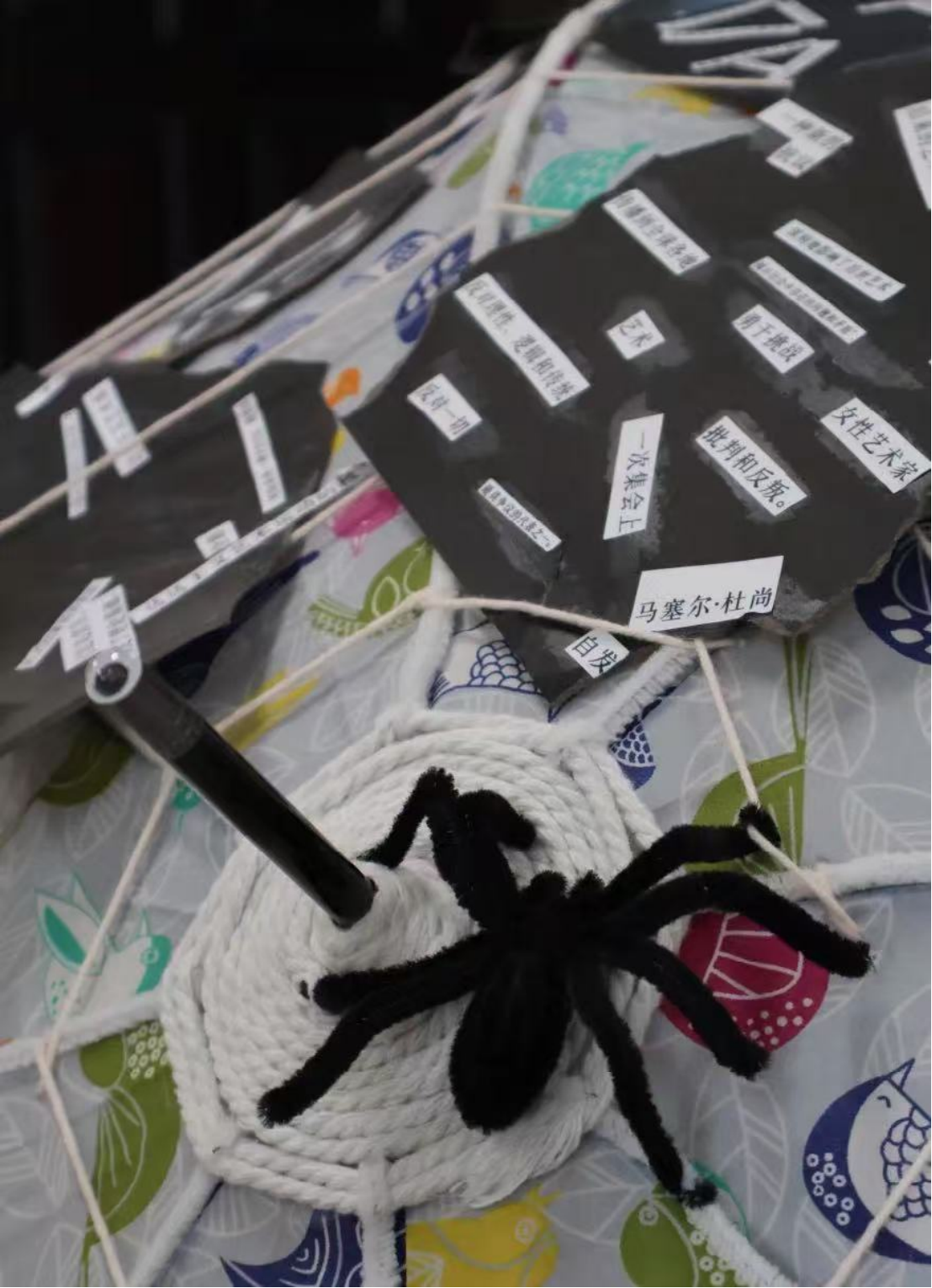

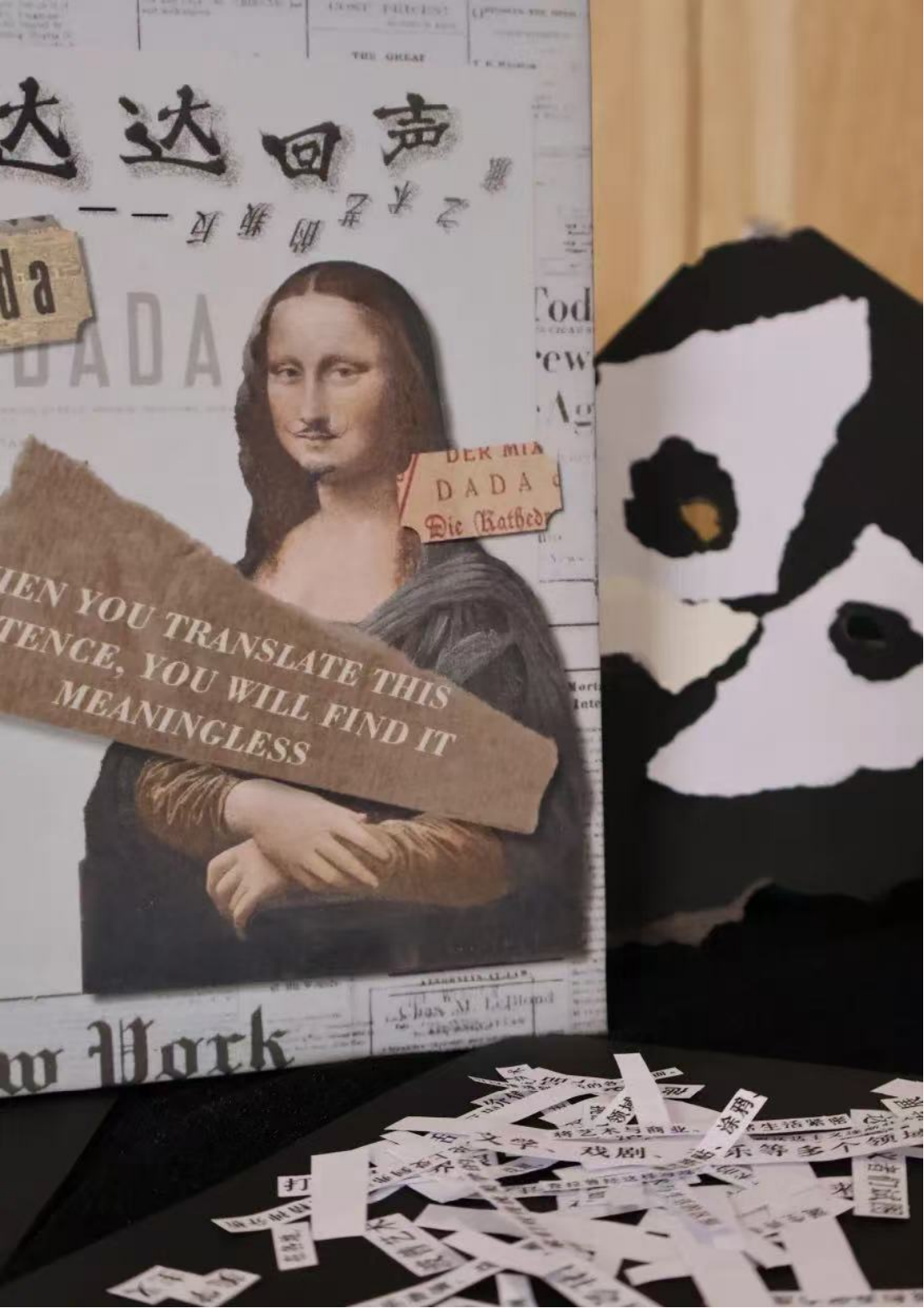

《达达•重构》

Dadaism·reconstruction

田文钰,朱妍奕

45*130*85cm+110*80*80cm

互动装置艺术

互动观众将化身达达主义者,在荒诞的游戏里拆解语义、用胶棒粘合偶然,他们复现的不仅是百年前的创作方式,更是反叛思想在现代创作中的碰撞。这场互动拒绝提供标准答案,它将给每一位观众留下永恒的诘问:秩序与混沌的撕扯中,我们能否以破碎重构自由?

05

《光合建筑·生态之窗》

朱巨丹

40*40*23

立体拼贴

作品融合了艺术、自然与建筑的跨学科对话,将“门与窗”做为“室内与室外”的空间连接,以绘画作品为拼贴材料,解构印象派的“瞬时光影”与点彩派的“科学色点”,将其转译为立体建筑模块,将绘画碎片转化为建筑表皮的“生态细胞”,使绘画从静态平面跃入动态空间。模拟光合作用中光与物质的能量交换,探讨艺术、自然与人工空间的共生关系。

06

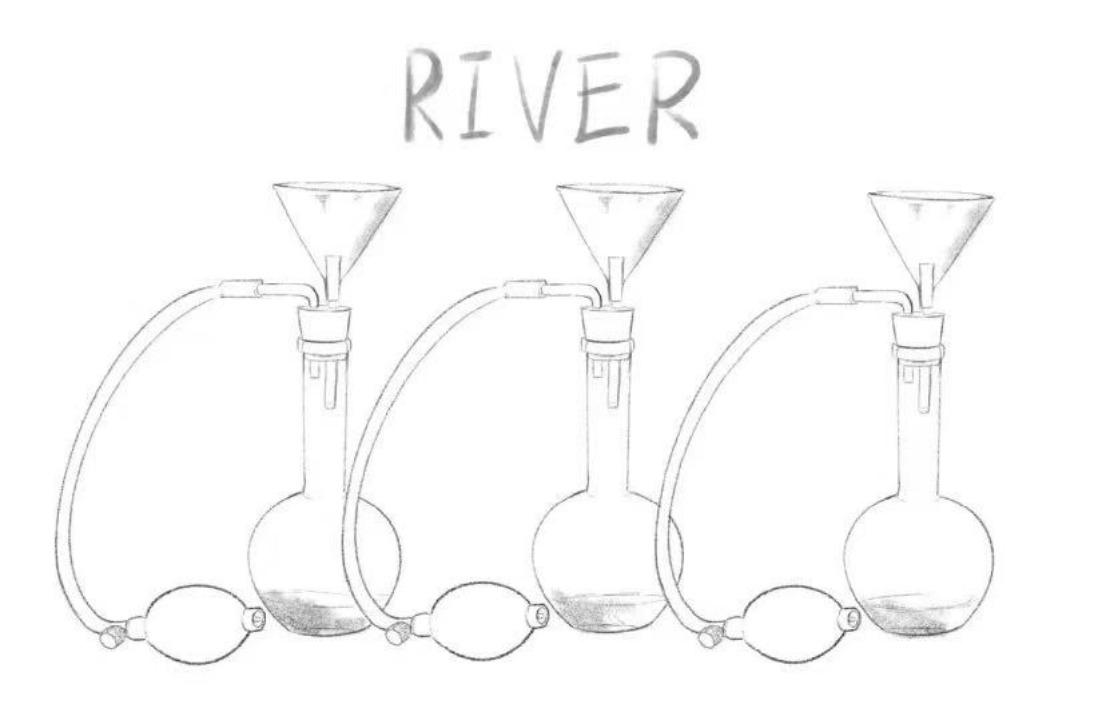

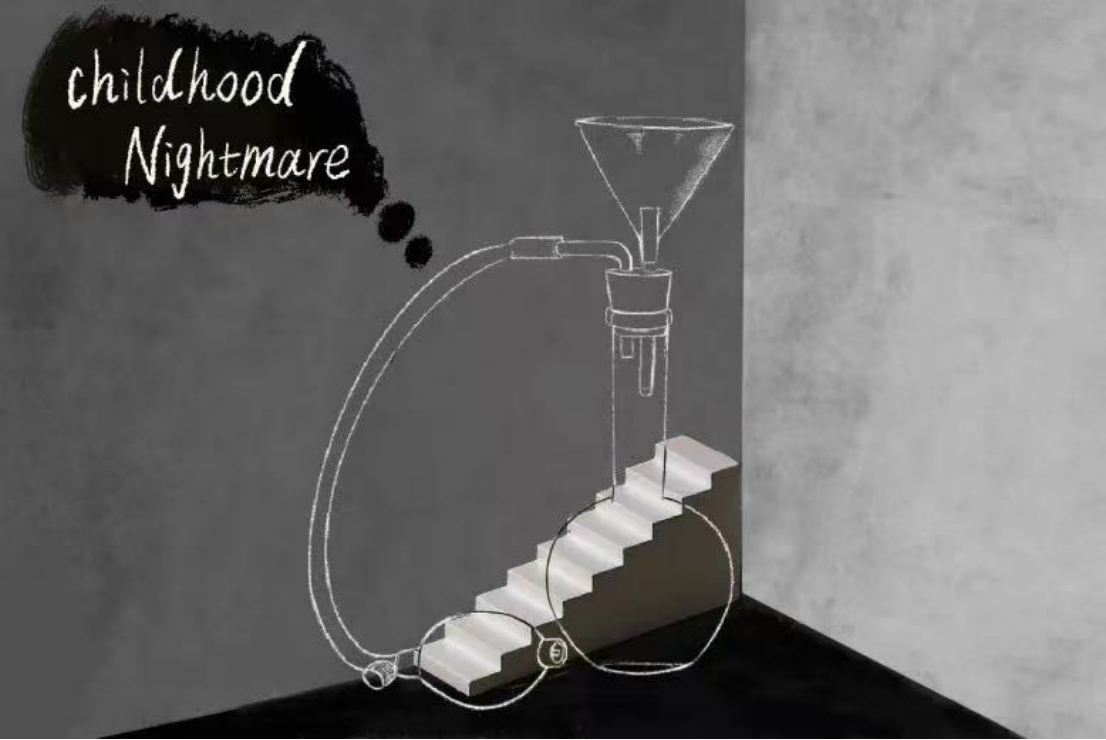

《RIVER》

张缤月

27cm*8.6cm*25cm

互动装置

千篇一律的城市景观里,所谓故乡又能如何区别于别处?『RIVER』意在通过气味还原作者成长阶段中对住地的记忆,引发不同地域人群对于成长环境或经历的共性回忆,以及通过嗅觉从侧面展示城市气候的地域差异性。

《平常时代》

张缤月

45cm*13cm*35cm互动装置

作品使用一般用于展示高端香水的闻香器皿盛放日用品,意在探讨在“消费降级”潮流下大众阶层对消费主义的反抗。

同时,作者也在思考,在这个网络介质高速发展,“每个人都能当15分钟名人”的话语已然成为现实的时代,部分在网络上突然爆火的素人网红,在流量的外衣下,其内在是否发生了变化?还是仅仅如同盛放在闻香器中的花露水。

07

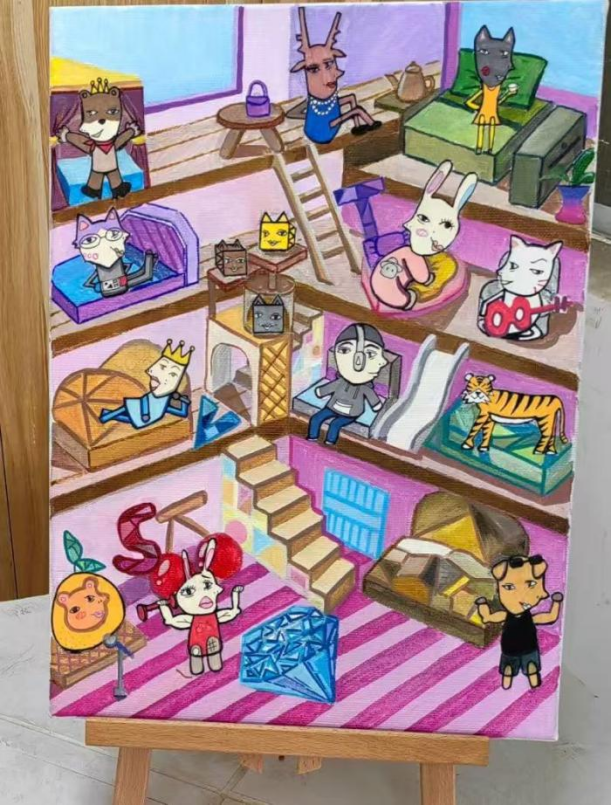

《钻石之爱》

李璐桐

30cm*40cm

丙烯画

作品借鉴立体主义风格,在纷繁线条与几何块面中,探寻粉丝与偶像关系的真谛,这种关系能否如钻石般历经风雨,亘古不变?我们于偶像身上,拾得坚持之勇、真诚之善、善良之美、谦卑之智,如获雕琢之法,将自己打磨成璀璨“钻石”。粉丝如镜,映出偶像多面风姿;可当我们汲取足够能量,羽翼渐丰,这段关系又会驶向何方?是依旧紧密相连,还是各自远扬?

08

《注视》

李欣芮

20cm×30cm

水彩

这幅名为《注视》的作品通过医生与实验兔子之间的互动,探讨了生命价值与命运抗争的主题。医生低垂着头,周围环绕着象征逝去实验品的兔子,引发对生命意义的思考:平凡亦有其价值,而抗争精神更值得敬佩。画作构图匠心独运,色彩柔和而富有情绪,既有印象派的细腻,又具表现主义的主观表达,蓝色的人物与黄色的背景形成对比,在静谧忧郁中透出一丝希望的曙光。

09

《蓝星纪事》

童徐萌

23.1*28.1cm两幅

剪纸拼贴

以马蒂斯剪纸美学重构地球最早的“造氧者”——蓝细菌。将细胞壁类囊体与氧泡抽象化,用高饱和色碰撞象征25亿年前那场颠覆性的光合革命。微小的造氧者与宏大的生命共同体,在剪纸的负空间里完成跨越维度的能量共舞。

10

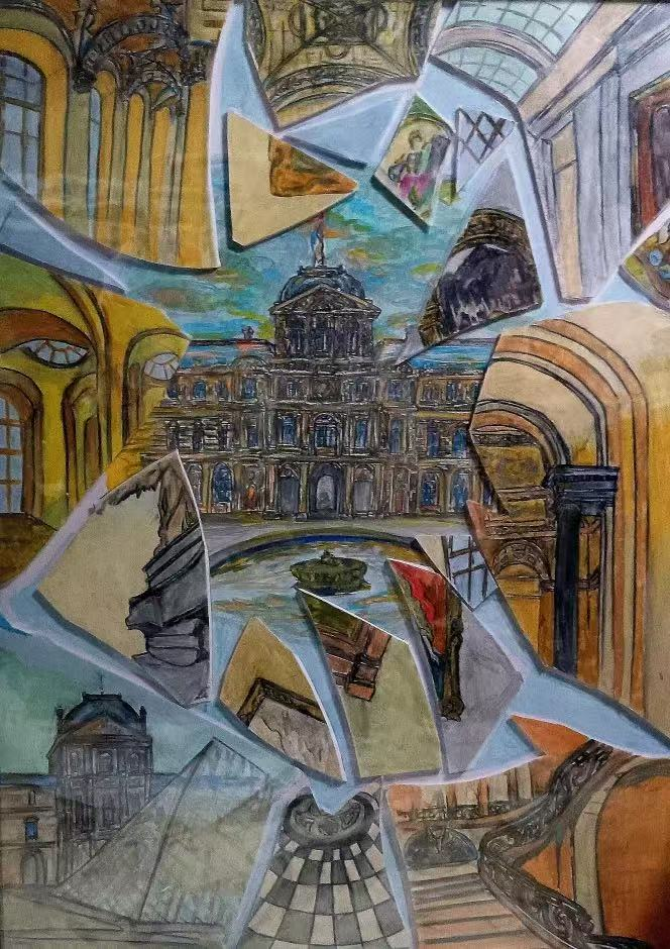

《碎片化艺术世界》

陈贝珍

40cm × 50cm

综合材料绘画

卢浮宫常常被看作一个艺术世界的符号,通过尝试以印象主义的方式和野兽派的色彩上色,将其与立体主义进行了一个具有个人风格的融合,来“碎片”地展现卢浮宫,其中有著名画的绘画碎片,来表现一个个人感受中的艺术立体构成。以碎玻璃的灵感形式创造,表现出一种击破这幅画真正进入艺术的感受。

11

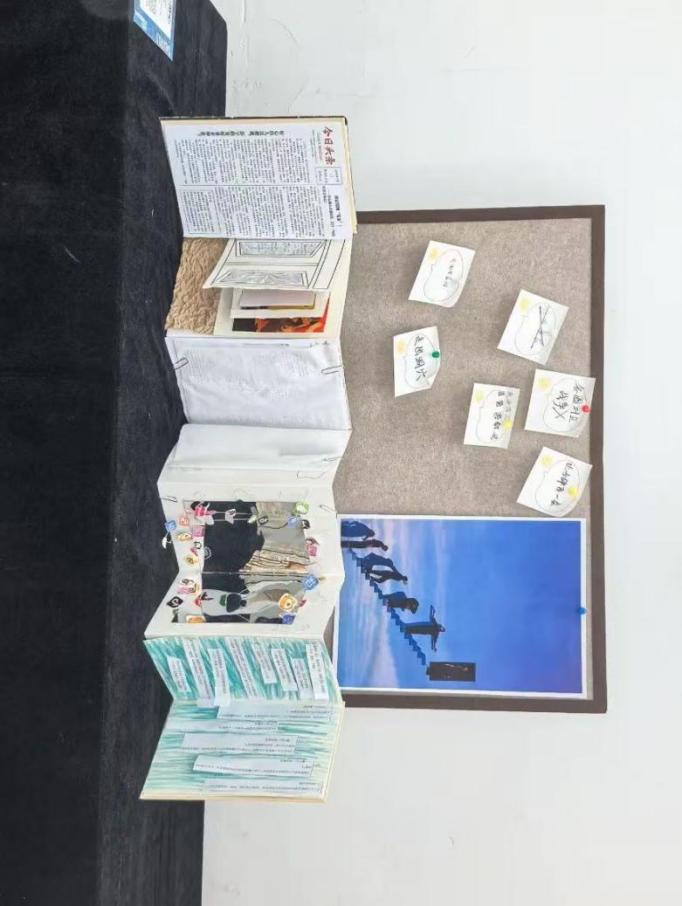

《无题》

陈芊

145mm*210mm*8

立体书

本书以纸艺装置解构后真相时代的认知困境。书中构建数据洪流中的"桃源岛"隐喻,揭示数字乌托邦实为集体共谋的精神囚笼。通过彭宇案报道反转事件,剖析媒体选择性叙事如何异化公众认知,覆于其上的雾面薄膜构成真相遮蔽机制,唯有打破思维惰性方能触碰真相内核。镜像迷宫折射社交媒体编织的信息茧房,哲思瀑布流汇聚哲人箴言。最终发出叩问:当算法重构认知经纬,人类是否正以数据为砖,亲手浇筑禁锢自我的思想牢笼?

12

《你不能通过一张图片听到声音》

李湲湲

20张相片

装置艺术

受到康定斯基的启发,即图像也能反映声音。不同于康定斯基通过颜色与图像排布传达声音。我们也能通过对特定图像反映出声音,如一张敬礼的照片加上操场和国旗,脑子里自动就会播放国歌,虽然本质上是神经反射,但图像仍然影响着人们的感官,“你不能通过一张图片听到声音”这句笑话仍在互联网长盛不衰。作品主题为反映社会现象。思考:图像所承载的,并非只有视觉感受。

13

《剪影》

李湲湲

35cmx15cmx20cm

装置艺术

当代社会舆论对于传统文化传承来说意味着什么。当代社会舆论对于传统文化传承来说意味着什么。主题:无论是参与或是没参与,知道或是不知道,文化的传承都在继续,文化的行进与遗存都应被重视,即社会网与文化圈共同构筑文明。简而言之:不论是褒还是贬,是保守还是改变,这都是文化发展的一部分,共同构成文明本身。遗忘才是文明真正的死亡。两个碗里分别放有红色与黑色的碎纸,红色代表曾参与过非遗文化制作,黑色代表知道但是没参与过,观展的人可自行选择碎纸放入敞开的胸腔里。

14

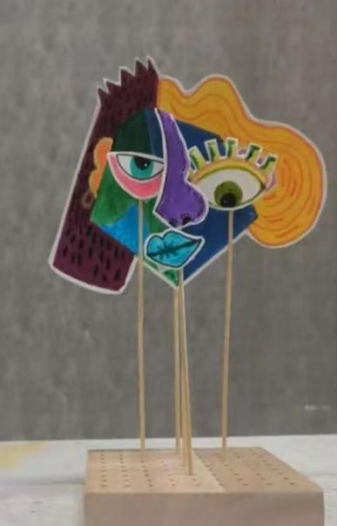

《奇怪的脸》

挑战视觉霸权:立体主义的哲学内核

王兆平

20cm × 10cm× 15cm

立体拼剪画

《奇怪的脸》是一件立体拼贴的肖像,以立体主义和抽象艺术为载体的作品,将人脸通过错位、分割、重组,从多个视角同时展现人脸,挑战了单一视点的限制,创造出一种全新的视觉体验。这种多重视角的并置让观者能够感受到时间的连续性和空间的多维性。作品将各种几何,抽象五官进行空间重构,组合。带给人全新的体验。受毕加索立体主义风格体的影响,看似奇怪的人像,其实是从客观视觉到主观视觉的再一次的创作变革。

这场展览的价值,在于揭示艺术始终游走于“向外追问”与“向内勘探”的张力之间。所有艺术皆是对时代命题的回应。在观照世界与凝视内心的永恒循环中,艺术完成着对人类境况的整体性救赎。