“双馆辉映,艺海拾珍”——2022、2023级美术学班上海考察

22级23级美术学班

艺术考察之旅

上海研学的尾声渐近,西安美术学院艺术人文学院2023级美术学班的同学们步履未停。第三日午后,一行人踏入上海博物馆东馆,对话千年文明的厚重与精粹,在青铜器、书画与瓷器的辉光中触摸历史的经纬;第四日清晨,我们奔赴西岸美术馆,聚焦当代艺术巨匠大卫·霍克尼的“更大,更近”特展,沉浸于其标志性的明艳笔触与数字媒介的跨界实验。从古典文脉的深邃回响,到先锋浪潮的感官冲击,这场跨越时空的艺术巡礼,以笔墨为舟、以灵感为帆,在解构与重构的张力中,续写着人文与美学的永恒篇章。

上海博物馆东馆

上海博物馆东馆展陈分为中国古代艺术通史系列、海派文化专题系列和文化交流系列,设有青铜馆、雕塑馆、绘画馆、书法馆、玺印篆刻馆、海上书画馆、玉器馆、陶瓷馆、货币馆、考古馆、江南造物馆、赵朴初书法艺术馆等常设展览,涵盖了中国历代具有代表性的人文艺术品,同时反映了古代中国与边疆少数民族和域外文化的交流,是一场浓缩着中国古代艺术史的蔚然大观。

中国古代青铜器

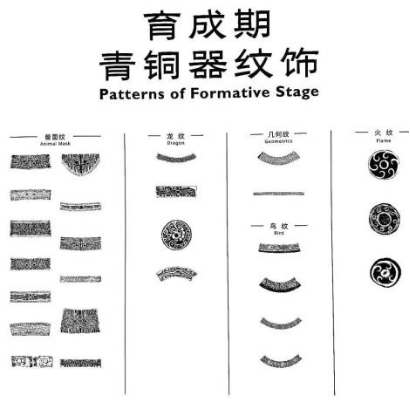

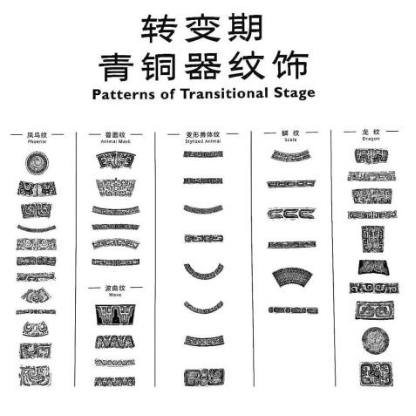

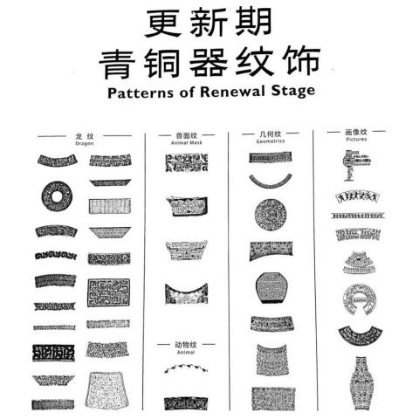

青铜器是中国古代社会进入文明时代的重要标志,是贵族阶层礼制的产物,用以祭神享祖、礼尚交往、宴飨宾客等,作为权利和财富的象征,不同身份的贵族拥有与他们自身地位相称的青铜礼器。其中,夏商周青铜器以其繁多的种类、精美的纹饰、高超的铸造技术闻名,秦汉以后式微,至宋元明清以复古的面貌出现。

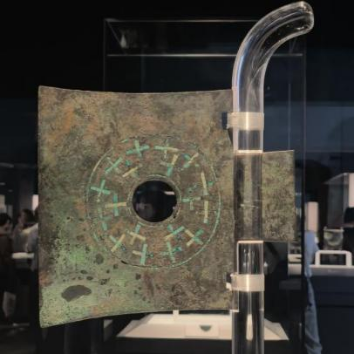

镶嵌十字纹方钺 夏晚期

黄觚 商晚期(公元前13世纪一前11世纪初)

执铃 商晚期(公元前13世纪一前11世纪初)

大克鼎 西周中期 陕西扶风县法门镇任家村出土

莲瓣盖龙纹壶 春秋中期

牺尊 春秋晚期 山西浑源县李峪村出土

八牛贮贝器 西汉 云南晋宁石寨山出土

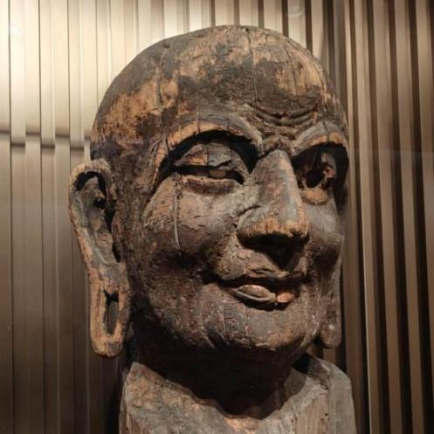

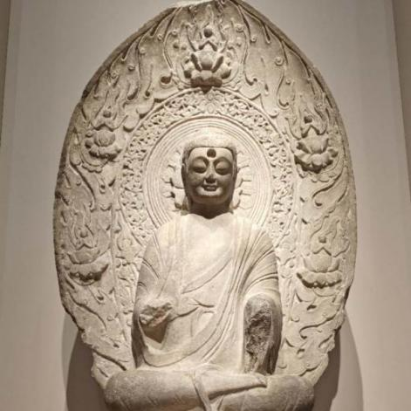

中国古代雕塑

东汉末年社会动荡,佛教传入中国,为中国雕塑艺术注入了新的养料。南北朝是中国佛教雕塑艺术的第一个繁荣期,犍陀罗和马图拉风格的影响、“褒衣博带”式佛像的出现无不反映着这时期雕塑艺术在不同文化间的交流与融合。

张匡造铜观音菩萨像

北魏神龟元年(518年)

漆木迦叶头像 唐

白石佛像 北齐

漆金彩绘木大势至菩萨像 金

漆金彩绘木观音菩萨像 北宋

鎏金铜大威德金刚像 清

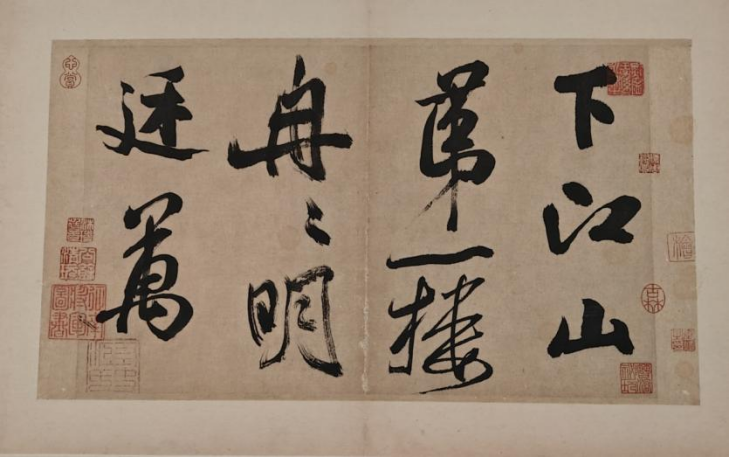

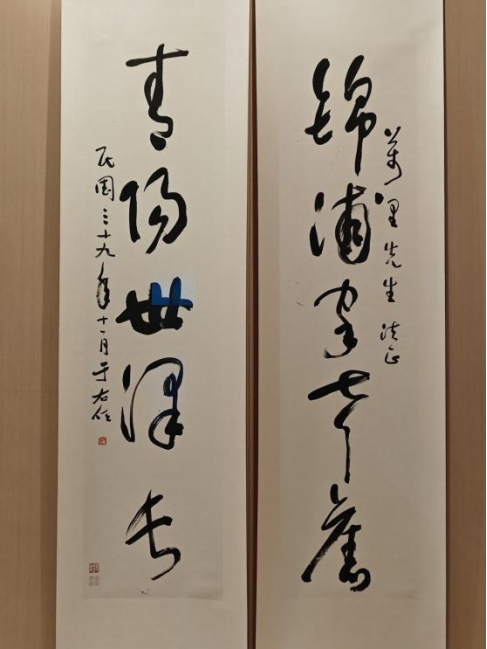

中国历代书画

商周时期的甲骨文和金文以步入审美意识的萌芽阶段。汉魏之际,篆书经过隶变,不仅提升了书写效率,更推动了书法的审美意识由自发走向自觉,使草书、楷书、行书在晋唐时期相继诞生和完善。宋元明书家以晋唐为本源,将自我审美和性情融入点画中,不断拓宽新的技法和意境。清代书家醉心与金石与考据学,出现了碑学热潮。近现代书家尝试碑帖交融,进一步拓展了风格的包容性,个性也更为鲜明。

《多景楼诗帖》

米芾 北宋崇宁元年(1102年)

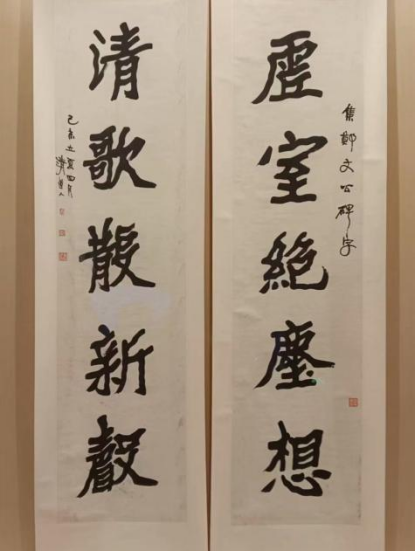

《草书五言联》

于右任 民国三十九年(1950年)

《楷书五言联》

李瑞清

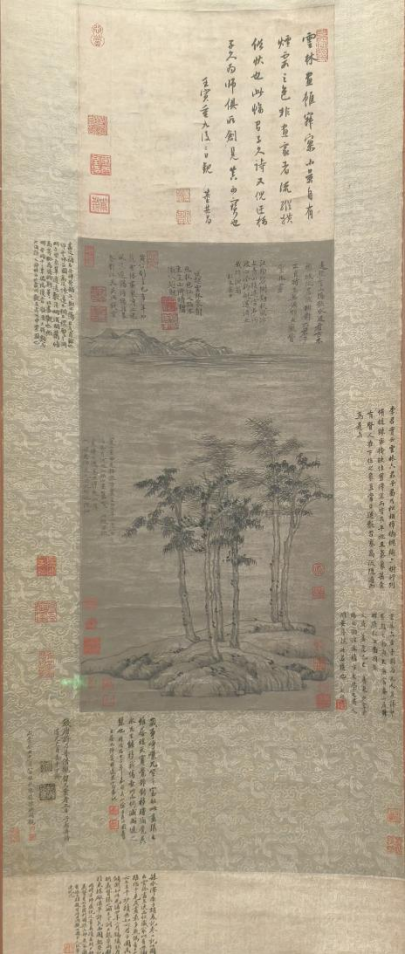

《六君子图轴》

倪瓒 元至正五年(1345年)

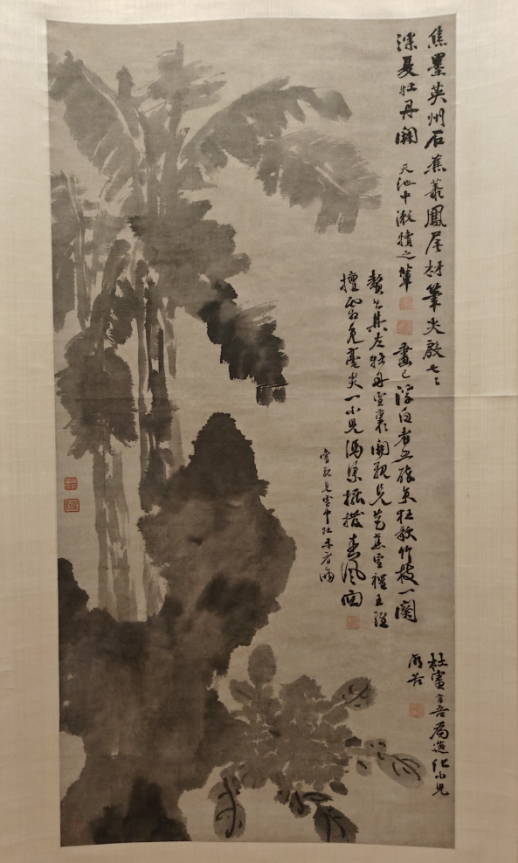

《蕉石牡丹图轴》

徐渭 明

《聚瑞图轴》

郎世宁 清雍正三年(1725年)

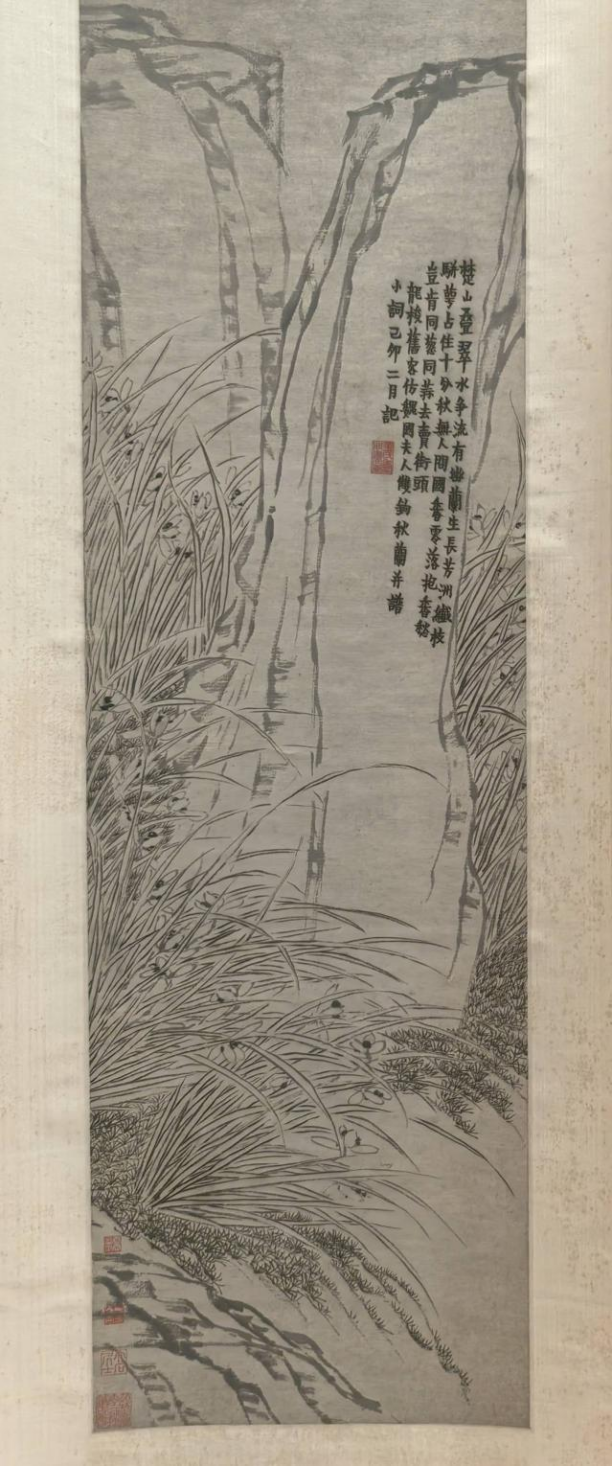

《幽兰图轴》

金农 清乾隆二十四年(1759年)

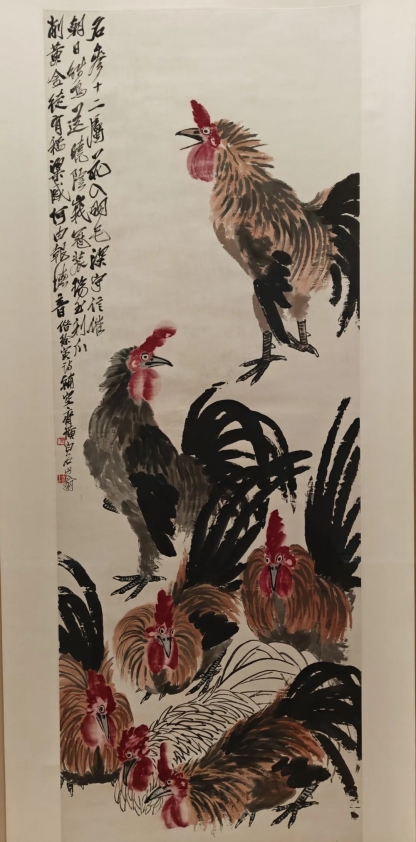

《七冠报鸣图轴》

齐白石 现代

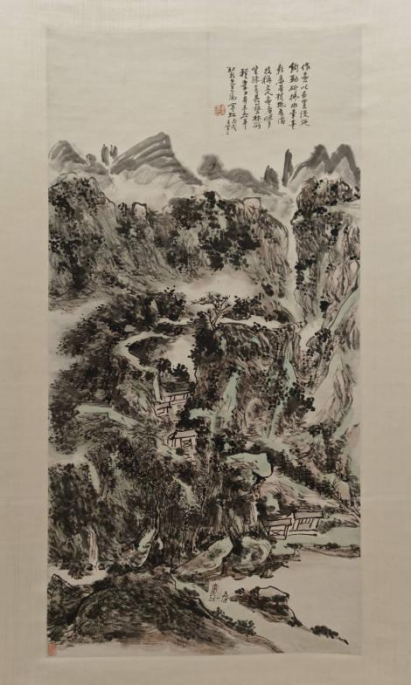

《层峦瀑布图轴》

黄宾虹 1946年

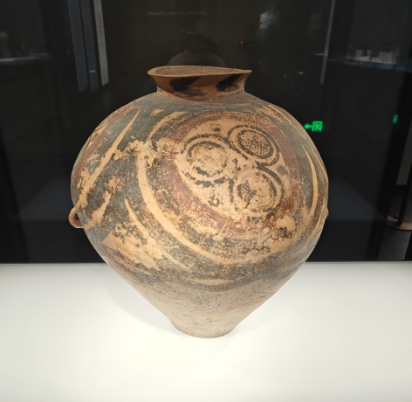

中国古代陶瓷

陶器是人类历史上第一次改变原材料的物理性质而创造出的崭新“物种”。从近两万年前陶器出现一直到今天,陶瓷的生产从未间断。上至宫廷下至百姓,陶瓷是人们日常所需的必需品。唐代彩色釉陶的绚丽斑斓,宋代青瓷的冰清高洁,明清官窑的威严雄浑,以及历代民间陶瓷所表现的世俗风情,一部中国陶瓷史,也是一部中国古代社会的工艺美术史和文化交流史。

彩陶圆圈纹壶 新石器时代

绿釉陶壶 汉

绿釉贴塑人面纹陶壶 北朝

白釉镂雕殿宇人物枕 北宋

青釉刻花牡丹纹梅瓶

北宋 耀州窑

青花莲池杂宝纹菱口盘

元 景德镇窑

五彩鱼藻纹罐

明嘉靖 景德镇窑

釉里红八宝纹葫芦瓶

清乾隆 景德镇窑

上博东馆观展小结

上海博物馆浩瀚的馆藏如星河璀璨,虽不能尽览却启迪无穷。这些历经沧桑的文物自八方汇聚,以斑驳纹路诉说华夏艺术的源流嬗变,正如苏轼所言“人生如逆旅,我亦是行人”,它们正是文明长河中永恒的旅者。倘若文物有灵,定会如王国维《人间词话》所云“以物观物,故不知何者为我”,在静默中指引我们揭开历史的层层面纱。费孝通先生“各美其美,美人之美”的箴言在此熠熠生辉,青铜器上的饕餮纹彰显着“周虽旧邦,其命维新”的文明自信。这座艺术圣殿既凝聚着《礼记》“格物致知”的智慧传统,更谱写着新时代和而不同的文明交响。

大卫·霍克尼艺术展

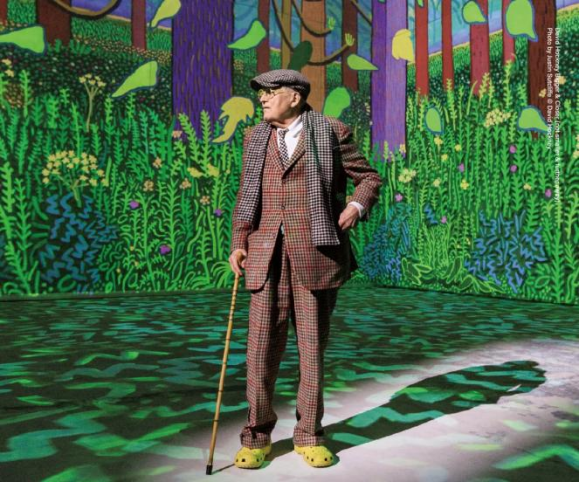

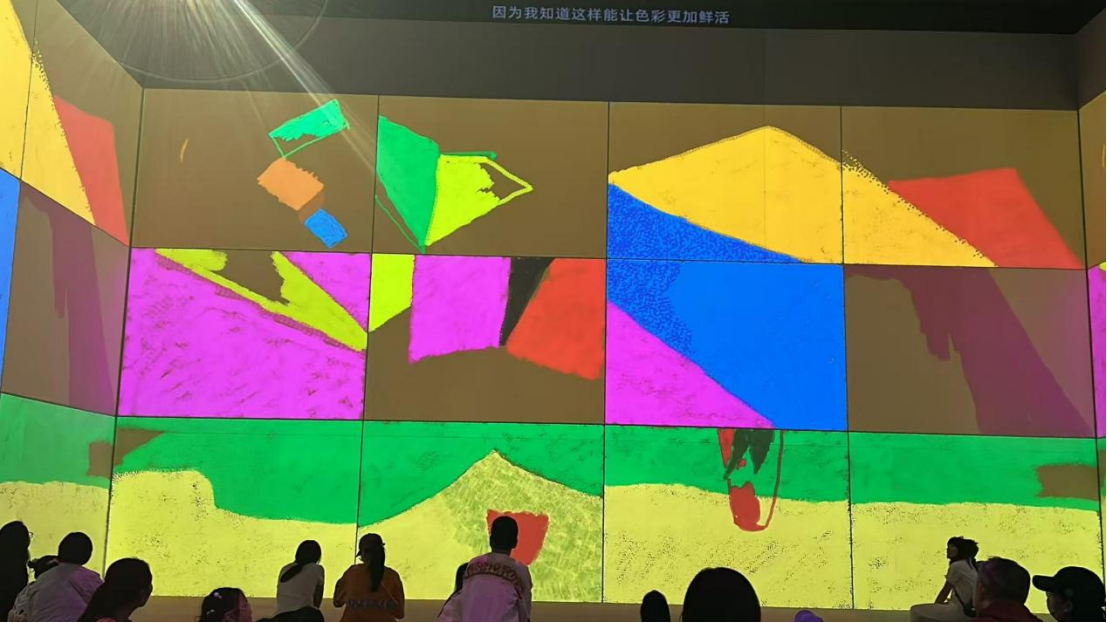

5月10日,我们来到上海西岸艺术中心,观看20世纪和21世纪最有影响力的当代艺术家大卫·霍克尼首个沉浸式艺术展《大卫 · 霍克尼:更大,更近(当然不是更小更远)》。展览由霍克尼本人及团队历时三年亲自参与创作与监制,是迄今为止艺术家借由数字媒介进行的一次最大规模的艺术探索。

大卫·霍克尼(David Hockney,1937年-)生于英国布拉德福德,毕业于布雷德福艺术学院。画家、艺术家。霍克尼1953年在布雷德福艺术学院学习了两年绘画后,一举斩获伦敦皇家艺术学院的金勒斯奖。1966年在克斯明画廊举办了个人画展。霍克尼吸取了波普艺术的特点,又创造性地融入其绘画之中,写实中略带变形。被称为“最著名的英国在世画家”“英国艺术教父”。

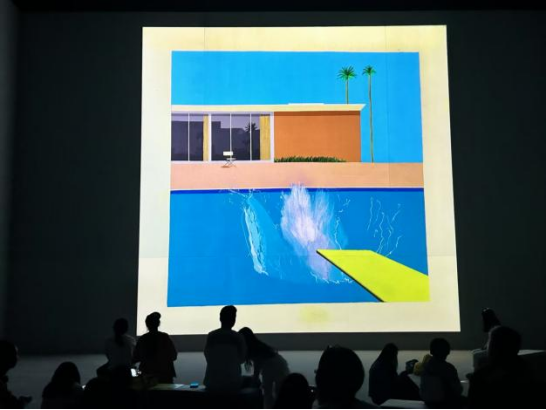

镇展之宝

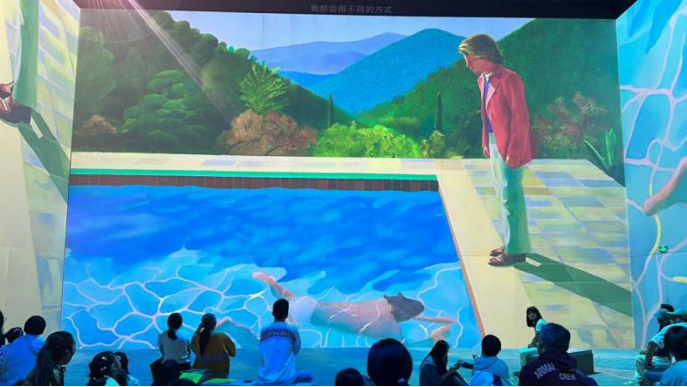

《艺术家肖像》

大卫·霍克尼(David Hockney)的《艺术家肖像(泳池与两个人像)》(Portrait of an Artist (Pool with Two Figures))是其艺术生涯中的标志性作品,也是艺术市场的重要里程碑,这幅画融合了霍克尼两大标志性主题——泳池与双人像,画面以高饱和度的蓝色泳池为背景,采用丙烯颜料呈现细腻的光影效果,既有波普艺术的平面装饰感,又通过色彩层次营造空间纵深感;画中人物采用不同风格处理——站立的人物以写实手法描绘,水中人物则以抽象笔触表现,通过巨幕投影观看,更增加了这幅作品的表现力和感染力。

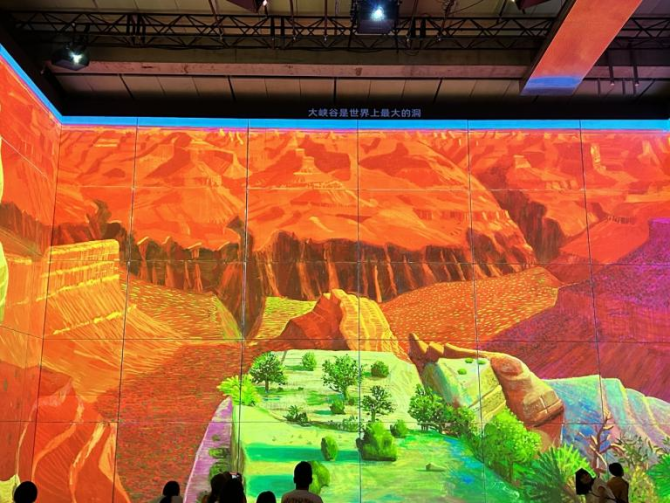

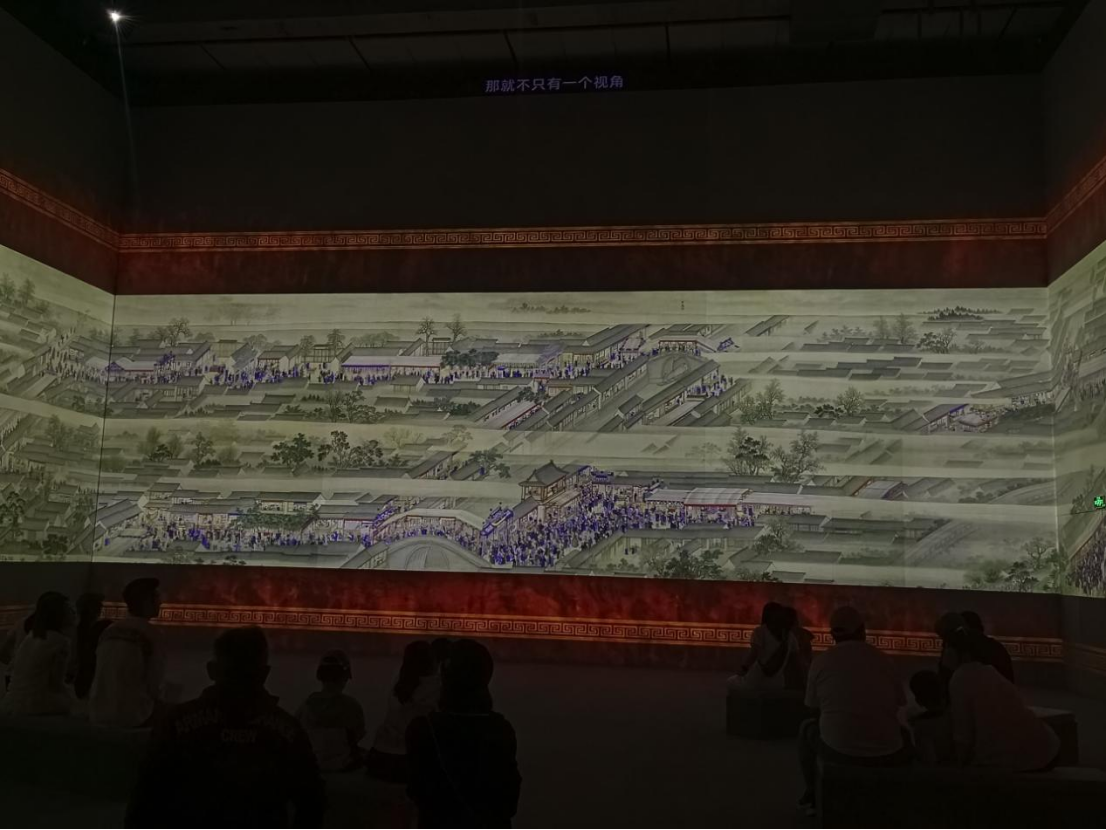

《更大的大峡谷》

该作品创作于1998年,是霍克尼对大峡谷(Grand Canyon)系列探索的巅峰之作。霍克尼曾多次到访大峡谷,试图通过绘画捕捉其壮丽与时空的流动感。他提到:“大峡谷的广阔无法用单一视角呈现,必须通过多重视角重组空间。”该作品融合了立体主义的多视点构图与中国传统卷轴画的叙事方式。

《更大的大峡谷》不仅是霍克尼个人艺术语言的集大成者,更通过技术实验与观念革新,重新定义了风景画的当代可能性。其巨幅构图、多媒介融合及对“真实”的颠覆性诠释,让它成为20世纪末最具标志性的自然主题艺术作品之一。

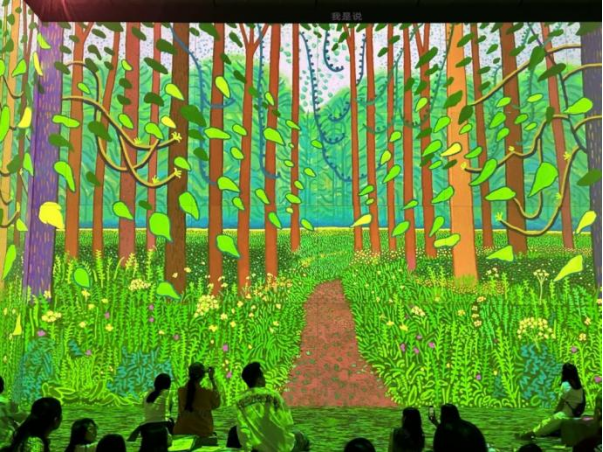

《2011年东约克郡沃尔德盖尔特的春天》

2000年,霍克尼从美国加州返回故乡英国约克郡,开始对当地四季更迭的细致观察。沃德盖特森林的春日景象成为他创作的核心主题,尤其是2011年完成的这幅作品,捕捉了早春时节树木抽芽、野花初绽的生机。霍克尼以高饱和度的明绿、亮黄和粉紫色描绘新叶与野花,搭配深褐色的树干与赭红土地,形成强烈的色彩对比。丙烯颜料的明快质感与数字笔触的清晰边缘,赋予画面节日般的欢庆氛围。

霍克尼通过此作回应了数字时代对自然的疏离感,强调“观看”的重要性。疫情期间,其春日系列作品更成为全球观众的精神慰藉,印证了艺术在危机中的治愈力量。

主题章节

01《泳池》

当观众踏入《泳池》展区,霍克尼标志性的「洛杉矶蓝」便如潮水般漫过整个空间。经典画作《艺术家肖像(泳池中的两个人物)》(Portrait of an Artist (Pool with Two Figures))通过全息投影在环形巨幕上重生——那些曾被画笔定格的飞溅水花,此刻正随着光影流转重新起舞:阳光化作液态的金箔穿透水面,波纹以霍克尼独创的钴蓝色曲线荡漾蔓延,仿佛将加州的盛夏凝固成一场永不终结的视觉狂欢。

这种让水流“活过来”的执念,源自霍克尼1964年初遇洛杉矶时的震撼。彼时来自阴郁英格兰的他,瞬间被这座城市的阳光与泳池征服。在后来数十年的创作中,他始终抗拒摄影对水的“冻结”,转而用画笔实施一场水的革命:相机快门会杀死水的灵魂,而线条能让它永远跳着踢踏舞。展厅里动态化的波纹轨迹,正是对他这一宣言的终极诠释。

02《霍克尼画舞台》

展览以数字动画重现了霍克尼为莫扎特歌剧《魔笛》(The Magic Flute)设计的舞台场景。动画团队将霍克尼为《魔笛》创作的手绘草图转化为3D场景,结合实时投影与环绕声效,让观众将置身动态舞台中央,目睹几何色块随音乐节奏变换。

霍克尼用尖锐的三角形、流动的曲线对应歌剧中的善恶对抗。当夜后高唱复仇咏叹调《地狱的复仇在我心中燃烧》时,舞台瞬间被猩红色三角碎片吞噬。而王子塔米诺的咏叹调《多么美丽的肖像》响起时,柔和的蓝色圆弧如月光般包裹观众,让色彩成为情绪的“翻译器”。

受中国卷轴画“移步换景”启发,霍克尼摒弃西方焦点透视,在《魔笛》森林场景中设计出可旋转的立体剪纸森林。树木轮廓随视角变换重叠,仿佛置身莫比乌斯环般的无限空间。

03《用相机作画》

《用相机作画》是基于摄影与数字媒介的革新。在20世纪70年代初期,霍克尼对传统摄影持批判态度。他认为摄影作为一种艺术媒介存在局限性,尤其是单一视角的静态表现方式。霍克尼认为,传统摄影无法捕捉到人类视觉的动态性和多维性,因为它依赖于单一的透视点,忽略了时间、空间和运动的复杂性。

1982年2月,洛杉矶艺术博物馆(LACMA) 摄影部门的馆长在拜访霍克尼位于好莱坞山的家时,不小心遗留了一些宝丽来胶卷。霍克尼发现后,决定利用这些胶卷进行实验。他尝试用宝丽来相机拍摄多个小方块照片,并将它们拼贴在一起,结果创造出了一种全新的影像表现方式。这一偶然事件促使他深入研究摄影的时间性与多重视角,最终发展出他的拼贴摄影,摄影从“记录工具”转变为“绘画工具”。他的第一批实验作品之一是《Sun on the Pool Los Angeles)》,后来逐步演变为更大规模的拼贴作品,如著名的《Pearblossom Highway》。

04《透视课程》

在透视课程中,霍克尼用散点透视解释空间。

他一生致力于挑战西方艺术中根深蒂固的单点透视,他认为,单点透视是对人眼真实感知的扭曲(人眼是动态的,会不断移动焦点),而沉浸式展览通过数字技术将他的这一理念视觉化:展览通过多屏投影与动态画面分割,模拟霍克尼绘画中的“移动焦点”。例如,他著名的《更大的大峡谷》系列被分解为多个视角,观众仿佛置身画中,随着脚步移动感受到景深的跳跃与重构。

同时,霍克尼受中国卷轴画启发,强调“时间性”的观看方式。在数字展厅中,画面以横向卷轴形式展开,打破单一灭点的束缚,邀请观众在行走中体验空间的流动。例如,他描绘约克郡乡村的四季作品被转化为连续的视觉叙事,光影与色彩随“时间轴”推移而变化。

05《道路与小径》

在《道路与小径》中,霍克尼以洛杉矶圣加布里埃尔山脉为剧场,挪用立体主义的碎片化空间逻辑与波普艺术的色彩张力,将公路疾驰的动态体验压缩于二维平面。画面中几何化的山体切割与明黄、钴蓝的色域对冲,形成“块茎式”空间拓扑结构,消解线性透视的霸权。

06《近观世界》

《近观世界》则借iPad数字笔触构建诺曼底四季的循环剧场。长达20米的动态卷轴以触控交互激活梅洛-庞蒂(Merleau-Ponty)现象学意义上的“身体-世界”共生关系:观众步履所至,春芽破土、秋叶纷飞,像素化笔触在数字媒介中重构了中国传统长卷“移步换景”的时空叙事,亦挑战了格林伯格(Greenberg)现代主义绘画的媒介纯粹性教条。

结语

初夏的申城,艺术与时光在此交融。两日行程,在齐彬老师的悉心引领下,我们以脚步丈量上海博物馆东馆的千年文脉,溯源华夏文明的千年匠心;踏入西岸美术馆,大卫·霍克尼的“更大,更近”如一场视觉盛宴,数字媒介与丙烯碰撞出活力,勾勒当代艺术的无限可能。古典的沉淀与先锋的激荡,恰似黄浦江畔的潮汐,在碰撞中激扬人文的回响。此次研学,不仅是一次对艺术史的回眸,更是一场向未来美学的启程宣言——以眼观万象,以心承古今,我们将在传统与创新的对话中,继续书写属于青年一代的艺术答卷。