“博馆凝千年文化,豫园蕴百年风情。”

——2022级、2023级艺术设计学专业上海考察

引言:

2025年5月13日,2022级、2023级艺术设计学的师生们在上海的最后一天来到了上海博物馆人民广场馆和豫园,去感受上海这座充满魅力的城市,历史的厚重与现代的活力交织碰撞,令人心驰神往。走进上海博物馆人民广场馆,穿梭于历史的长河,近距离观赏那些承载着千年记忆的文物;再移步至豫园,领略江南古典园林的精致婉约,感受那份独属于老上海的烟火气与文化底蕴。现在请跟随我们的脚步,去感受这场奇妙之旅吧!

第一部分:上海博物馆人民馆

上海博物馆人民广场馆位于上海市黄浦区人民大道201号,于1996年全面建成开放。其建筑造型体现“天圆地方”寓意,馆内藏品丰富,涵盖31个门类,设有十个艺术陈列专馆等,定位以特展、主题展为主,是研究教育和文化交流的重要中心。

上海博物馆人民广场馆分为四层,一层为古埃及文明大展——金字塔之巅,埃及展一共有三个展馆,分别是法老的国度,萨卡拉的秘密以及图坦卡蒙的时代。在二楼展厅,上海博物馆携手国内知名沉浸式探索体验品牌“博新全宇宙”,打造古埃及文明大展的全宇宙展厅——“消失的法老:胡夫金字塔沉浸式探索体验展”。观众将通过顶尖的虚拟现实技术,在45分钟的“时空旅行”中,体验这场风靡全球的现象级VR大展。三楼的展馆暂时关闭,四楼有明清家具展和少数民族工艺展。“古埃及文明大展”是有史以来全球最大规模、亚洲最高等级的古埃及文物出境展,也是中国官方博物馆首次与埃及政府合作,全面揭秘古埃及文明及其最新考古发现的重磅大展。展览汇集492组788件古埃及文明不同时期的珍贵文物,力图向观众揭秘古埃及文明面貌,公布古埃及最新考古发现与研究成果。

上海博物馆人民馆

一、 金字塔之巅——古埃及文明展

1.法老的国度

“法老的国度” 从创世神话切入,将目光锁定古埃及文明标志性的神庙与金字塔,深度挖掘古埃及文明内核,回溯其跨越三千多年的发展脉络。此次展览广泛覆盖古埃及社会制度、日常百态、精神信仰等诸多层面,带您领略古埃及文明的独特魅力。

“法老的国度”展厅

文物展示:

画有船、动物和鸟类的陶罐

前王朝时期(约公元前5300-前3000年)

埃及国家博物馆

前王朝时期王陵出土的器皿显示,国王从这时开始使用某些特定的装饰主题来彰显王权。这只陶罐上出现的王室狩猎和船只航行图案一直被古埃及人使用到了法老文明的末期。

复活的奥塞里斯像

第26王国(公约前664-前525年)

埃及国家博物馆

这尊雕像相当罕见地表现了冥界之主复活的一幕。奥赛里斯俯卧在制作木乃伊用的石床上,手臀僵直地放在身体两侧,头部抬起,直视前方,显示了他从死亡中重生的神秘能力。

瓦赛赫项圈

第12王朝(公约前1985-前1773年)

埃及国家博物馆

项圈属于公主努布霍泰普提-赫来德,被放置于公主木乃伊的脖颈处。出土时珠子已散落,后由埃及学家复原。

瓦赛赫(Wesekh)在古埃及语中意为“宽”,这一命名形象地体现了项圈的外形特征。由于项圈体积大、质量重,所以背后常有配套的门赫特(Menkhet) 平衡坠作为配重。

普塔大祭司夫妻像

第22王国{公约前945-前715年}

马特鲁省博物馆

雕像属于第22王朝的普塔大祭司谢苏-奈费尔图姆及其妻子。与其他重要的神一样,普培在孟菲斯的神庙中拥有自己的祭司团体,而普塔大祭司的职务会被一些祭司家庭垄断。普塔大祭司被称为维尔-凯瑞普-海姆,即“工匠的伟大首领”,这一职务一直延续到托勒密埃及时期。

狒狒形图特像

新王国时期(公元前1500-前1069年)

埃及国家博物馆

图特是古埃及掌管月亮、医学和智慧的神,拥有两种完全不同的动物形象,一为朱鹭,一为狒狒。图特被认为是众神的书吏,负责记录账目和各类文书,还被视作神庙里“生命之屋”的主人,管理重要的藏书和档案。图特还掌握强大的魔法和秘传的知识,在古埃及的神话里常常扮演调解者的角色。

2.萨卡拉的秘密

萨卡拉是埃及古王国时期最重要的墓地之一,位于开罗以南约30公里处。这里有众多金字塔、马斯塔巴墓等古迹,其中最著名的是左塞尔金字塔,它是埃及历史上第一座金字塔,见证了古埃及辉煌的文明和高超的建筑技艺。

“萨卡拉的秘密”展厅

文物展示:

彩绘神龛上的神鹰像

后期埃及(公元前664-前332年)

萨卡拉考古遗址

神龛被刻画为传统神殿的样态,上方有一尊头顶翎毛的鹰神雕像。神龛四面各绘有一位木乃伊形态的神,分别为荷鲁斯的四子:肝脏的保护者、人首的艾姆谢特,肺的保护者、狒狒头的哈比,胃的保护者、豺头的多姆泰夫,肠子的保护者、鹰隼头的克贝克塞努弗。荷鲁斯四子手中还都持有象征公平、公正的准绳。

牛犊像

托勒密埃及时期(公元前332-前30年)

埃及国家博物馆

牛是古埃及最早的神圣动物之一。公牛代表强大的力量,母牛象征创造与丰产,并与天空、银河有关。在所有神圣动物中,最具代表性的可能是孟菲斯的神牛阿匹斯。

猫木乃伊

后期埃及(公元前664-前332年)

萨卡拉考古遗址

在其漫长历史的最后几百年中,古埃及人将大量的“神圣动物”制成木乃伊并埋葬,作为献给神的还愿物,包括猫、鳄鱼、狒狒、狗、鹰等,其中猫受到了非比寻常的尊崇。猫木乃伊被置于棺木中或猫神像内部,其中一些还像人的木乃伊那样被加以装饰。这些“神圣动物”并非神本身,当时的古埃及人将它们视为神与人之间的信使,因此将猫做成木乃伊献祭在古埃及晚期成为了猫神崇拜的主要方式。

在巴斯泰特的三个主要崇拜中心,即三角洲的布巴斯提斯、中部埃及的斯皮乌斯•阿提米多斯、以及萨卡拉的巴斯泰特祭祀区,几乎每个大型神圣动物基地都容纳了数十万只猫木乃伊。

猫坐像

后期埃及(公元前664-前332年)

埃及国家博物馆

根据古典作家希罗多德记验,巴斯泰特神庙宏大壮观,周国有女神的圣湖围绕,而信徒会在节庆期间宴饮奏乐,乘游船在尼罗河上狂欢,还会在神庙里向巴斯泰特女神供奉小雕像和猫木乃伊,以期获得庇佑。这种崇拜在托勒密时期达到顶峰。

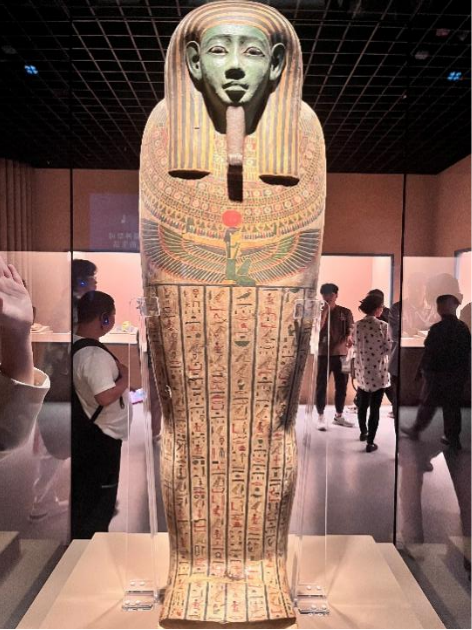

彩绘人形棺

后期埃及(公元前664-前332年)

萨卡拉考古遗址

人形棺是中王国晚期以来最为常见的棺椁形制,这件萨卡拉地区新近出士的“绿脸”棺即其中之一。死者脸部呈现的绿色象征着传说中死而复活的奥赛里斯,同时也代表泛滥的尼罗河,是将神话元素以具象化的方式予以展现。除了绿色皮肤和假胡须外,死者还佩戴了尼美斯头巾和宽项圈,均是有意将其刻画为奥赛里斯神,象征其死后成神的身份。

3.图坦卡蒙的时代

图坦卡蒙所处时代是古埃及新王国时期第十八王朝,他在位时虽短暂(约公元前1332 - 前1323 年) ,却见证了宗教信仰从阿蒙神崇拜到阿顿神崇拜再回归的转变,其陵墓的发现为后世研究古埃及丧葬文化、艺术工艺等提供了珍贵且丰富的资料。

“图坦卡蒙的时代”展厅

文物展示:

饰有黄金、象牙和费昂斯的木箱,带有阿蒙荷太普三世和泰伊王后的王名

第18王朝(公元前1550-前1295年)

埃及国家博物馆

这只木箱出自泰伊王后的父母尤亚和图雅的墓葬,出土时内部还装有蓝色圆棒(因装饰物丢失而功能不明)和黄金制作的哈托尔女神头像。木箱制作工艺极其考究,带有国王阿蒙荷太普三世和王后泰伊的名字,因此很可能由王家工坊制造,是国王夫妇送给王后父母的礼物。

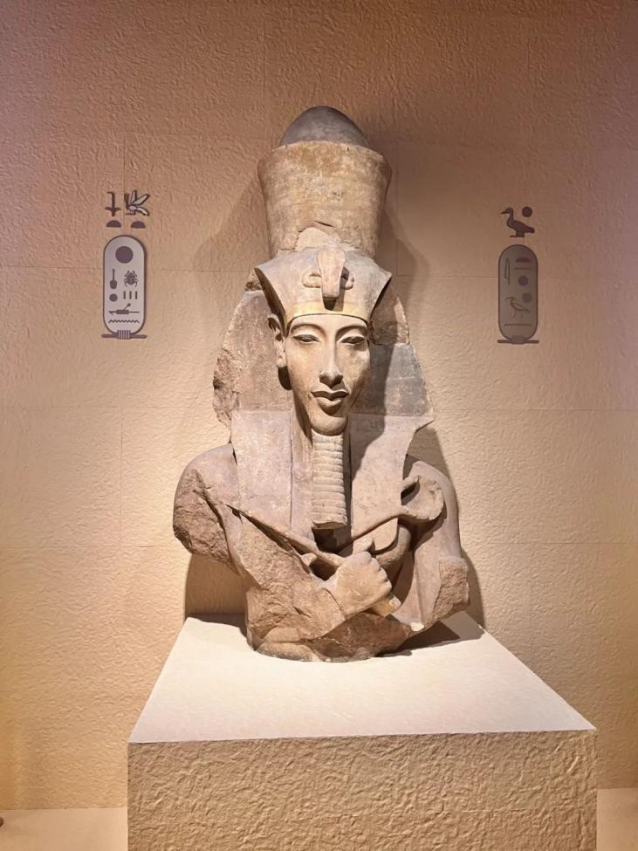

纳芙蒂蒂头像

第18王朝(公元前1550-前1295年)

埃及国家博物馆

这件雕像最初被记录为“第18王朝末期一位英俊国王的头像”,后来被确认属于纳芙蒂蒂王后,可能曾是一座组合雕像的头部。

纳芙蒂蒂是埃赫纳吞的王后,雕像刻画了她的优雅容貌,细节写实,线条柔美,具有阿玛尔纳时期艺术的特点。

埃赫纳吞及家人浮雕

第18王朝(公元前1550-前1295年)

埃及国家博物馆

这块石灰岩板曾用于装饰通往阿赫塔吞(阿玛尔纳)王宫中央大厅的坡道。浮雕画面中,埃赫纳吞及其家人正在为阿吞神举行仪式,阿吞神呈现为日轮的形式,其光线末端化作一只只人手,代表将神的恩赐传递给国王一家。这些光线带来生命、欢乐与繁盛,照耀着人间的每个角落。

阿玛尔纳时期,阿吞被升格为唯一的造物主,象征着光和生命的源泉,而埃赫纳吞宣称自己是阿吞之子,也是人与神之间的唯一媒介,因而只有王室成员能参与仪式并与阿吞神互动。阿吞神庙在建筑形式方面也与传统神庙不同,它没有屋顶,完全敞开在苍穹之下,使阿吞神的光芒能照射到神庙的任一角落。

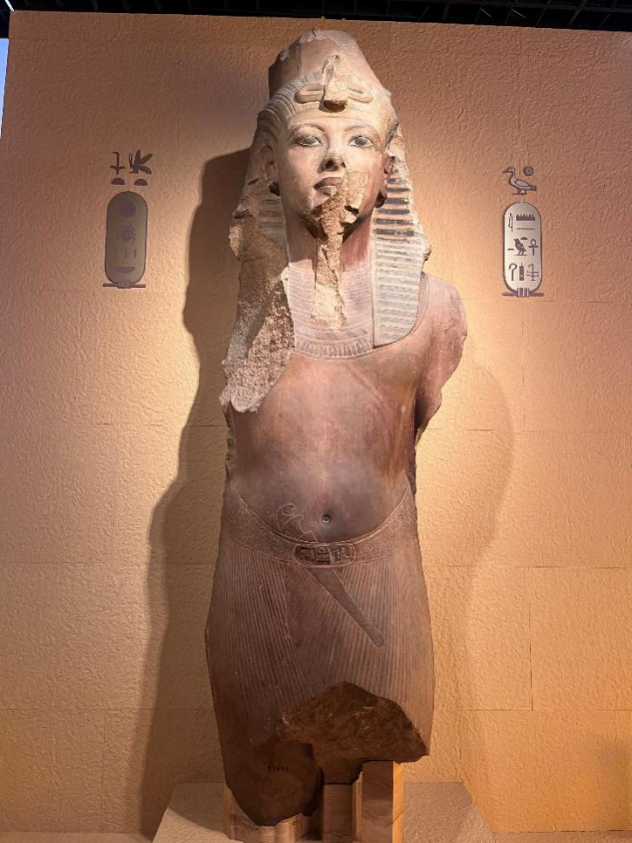

图坦卡蒙巨像,被埃耶和赫伦布挪用

第18王朝(公元前1550一前1295年)

埃及国家博物馆

埃赫纳吞死后,年幼的图坦卡蒙在孟菲斯接受了加冕,但实权显然掌握在他的大臣埃耶和将军赫伦布手中。在继位的第二年,图坦卡蒙及其王后就将名字中带有“阿吞”的部分改为了“阿蒙”,标志着传统信仰的全面回归。

1931年春,芝加哥考古队在卢克索发现了一座由埃耶(约公元前1327—前1323年)建造、赫伦布(约公元前1323一前1295年)完成的祭庙。遗址中出土了两座红色石英岩雕像,其中一座相对完整,收藏于埃及国家博物馆,另一座出土时破损严重,修复后藏于芝加哥大学东方研究所。

在埃及国家博物馆的这座雕像上,埃耶的名字被抹去,取而代之的是赫伦布的名字,说明后者挪用了前者的雕像,但雕像描绘的显然不是上了年纪的埃耶。面容的细节显示,雕像所刻画的是年轻的国王图坦卡蒙。他以仪式性的姿态站立,戴着宽项圈和尼美斯头巾、穿着象征王室的短裙,流畅的身体线条以及面部与肢体的细致刻画,又凸显了人物本身的自然特征。

黄金花冠,带有塞提二世和塔沃瑟瑞特王后的王名

第19王朝(公元前1295-公元前1069年)

埃及国家博物馆

塞提二世是第19王朝的第五位国王(公元前1199-前1197年),他的王后是塔沃瑟瑞特。在继承人西普塔夭折后,塔沃瑟瑞特王后效仿三百年前的女王哈特谢普苏特,登基称王并拥有了法老的头衔。

这件花冠由一个金圈和16朵玫瑰花饰组成,花瓣上刻有塞提二世和塔沃瑟瑞特王后的名字,可能是二人所生的一位小公主的随葬品。

一、 其他展馆

1.嘉道理少数民族工艺馆

上海博物馆嘉道理少数民族工艺馆由香港慈善家嘉道理家族捐资兴建,1996 年正式开放。该馆聚焦中国少数民族工艺,展陈涵盖服饰、织物、银饰、雕刻等多种品类。通过精美的展品,生动呈现少数民族的审美情趣、生活智慧与文化传承,让观众得以领略少数民族工艺的独特魅力与深厚内涵,是人们了解中国少数民族多元文化的重要窗口,在弘扬少数民族优秀传统文化方面发挥着积极作用。

2. 庄志宸、庄志刚明清家具馆

庄志宸、庄志刚明清家具馆,位于上海博物馆四楼,馆中展出了由王世襄先生捐赠的明清家具。

这些家具包括紫檀、黄花梨、红木、乌木和鸡翅木等珍贵材质,展示了明代家具的古朴典雅和清代家具的富丽豪华。展馆分为明式厅堂陈列室、书斋陈列室、清式家具专项展厅等部分,展示了不同风格的家具。

庄志宸和庄志刚兄弟是民国时期上海的民族工业家,他们热爱木工并移居香港后仍保持这一爱好。他们的老友庄贵仑代表他们购入了一批明清家具并捐赠给上海博物馆。这些家具是王世襄先生生前钟爱的经典明式家具 由庄贵仑以象征性的100万美元价格购入并捐赠给上海博物馆,条件是这些家具不能离开大陆。

明清家具在中国古代家具发展中占有重要地位,尤其是明代家具追求神态韵律,结构严谨,线条流畅;清代家具则注重体量和装饰,崇尚雕刻和镶嵌。这些家具不仅展示了中国古典家具的高超工艺和艺术价值,也是中华民族优秀文化遗产的重要组成部分。

走出博物馆的那一刻,或许你会恍然:那些沉默的展品,早已将文明的基因悄然注入心底。无论是震撼、感动,还是对未知的好奇,都是赠予我们的精神礼物。愿这份文化之旅的余韵,能陪伴你在喧嚣中寻得一方沉静。

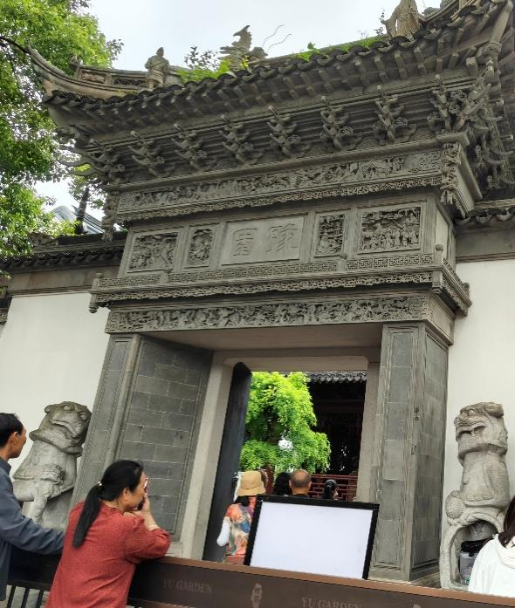

第二部分:豫园

豫园,位于上海市黄浦区福佑路南部,安仁街西侧,为国家重点保护单位,始建于明嘉靖年间,是一座饱含江南水乡韵味和文化底蕴的古典园林,宛如一颗历经岁月打磨的璀璨明珠,散发着迷人的魅力,吸引四方游客纷至沓来。豫园的原主人潘允端赋予了园子“豫”字,这个字寓意着“平安”和“安泰”,内含“愉悦老亲”之意。

这座园林不仅以其精致的设计和丰富的园林建筑著称,更以其深厚的文化底蕴和独特的历史背景闻名。园内分布着三穗堂、万花楼、点春堂、会景楼、玉华堂、内园六大景区,每一处的亭台楼阁都展现了“虽由人作,宛自天开”的独特风貌。

景观介绍:

三穗堂:为歇山式建筑,是豫园的主体建筑之一,取自《诗经》中 “嘉宾式燕寝,衎衎其来思” 之意,是豫园主人潘允端接见宾客及宴请好友的地方。屋顶塑像为张飞和严颜,堂内中堂张挂着潘允端撰文、潘伯鹰书写的《豫园记》,梁上高悬 “三穗堂”“灵台经始”“城市山林” 三块贴金匾额,中堂背面有豫园早期的《全景图》。

大假山:由明代著名叠山家张南阳精心设计,大假山是江南地区最古老、最精美、体量最大的黄石假山。选材讲究的武康黄石呈现出独特的颜色和质感,在阳光下散发出金黄色的光芒,给人一种温暖而高贵的感觉。设计精巧的布局展现了古代园林艺术的极致魅力,仿佛将自然的鬼斧神工与人工的精细工艺融为一体。山下湖水清澈,山水相依,仿佛置身于仙境之中。

玉玲珑:与苏州冠云峰、杭州绉云峰,并称江南三大名峰。该石峰高约3米,宽约1.5米,厚约80厘米,重量3吨左右,具有太湖石的皱、漏、瘦、透之美。孔多如蜂巢,可呈现“百孔淌泉,百孔冒烟”的奇观。明代文学家王世贞有诗赞美:“压尽千峰耸碧空,佳名谁并玉玲珑。梵音阁下眠三日,要看缭天吐白虹。”

万花楼:豫园万花楼位于上海豫园内,始建于明代,清道光年间重建,藻饰精致,四周花木环绕,与奇石玉玲珑相对,是园中胜景之一。

此次豫园考察,领略到江南古典园林的精妙。园内亭台楼阁错落有致,假山池沼相映成趣,匾额楹联蕴含文化韵味。其建筑布局精巧,移步换景间尽显东方美学,传统造园技艺与文化内涵令人赞叹,为园林艺术研究与传承提供了鲜活范例。

结语:

至此,此次的华东9日艺术考察之旅圆满结束,艺术设计学22级与23级学生在杨老师、崔老师的带领之下先后赴南京、苏州、上海,考察多地博物馆、园林及文化街区,在历史与艺术中汲取灵感。行程中,既有专业导览的深度滋养,也有漫步秦淮河、外滩的人文浸润,用眼捕捉建筑线条,用心体悟艺术脉动,为创作攒下鲜活灵感,让文化视野在行走中舒展延伸。