微人文||“学长学姐小讲堂”学术交流活动回顾

2025年4月21日晚19:00,艺术人文学院“学姐学长小讲坛”之萨拉切诺作品中的蜘蛛形象所体现的生态观念探究学术分享交流活动于2号教学楼2204教室顺利开展,分享人为2023级西方美术史专业研究生李叶清。本次活动皆在以思觅友、问道求学,碰撞思维、激发灵感,通过学友之间交流、分享、思考、讨论自身学术所得,彼此启发、相互激励,一同坚定探寻学术真理的决心与力量。

分享人简介

李叶清

2023级艺术人文学院

研究方向:西方美术史

导师:单海兰

题目

萨拉切诺作品中的蜘蛛形象所体现的生态观念探究

分享内容

引言

李叶清学姐首先从蜘蛛本身开始讲起,蜘蛛作为存在3.8亿年的节肢动物,在纳斯卡文明、喀麦隆占卜及苏美尔神话中被视为智慧与创世象征,中国传统文化亦誉其为祥瑞“蝎子”。李叶清学姐提到,20世纪媒体渲染“蜘蛛叮咬致伤”的不实报道,加剧了欧洲社会的“蜘蛛恐惧”。艺术领域,蜘蛛形象被多元诠释:布尔乔亚的《蜘蛛》象征母性守护,芥川龙之介的《蜘蛛丝》隐喻救赎,《夏洛的网》赋予蜘蛛善良与无私,漫威《蜘蛛侠》则融合敏捷与英雄主义。学姐指出,蜘蛛既是古老文明的智慧载体,也在现代文化中被重构为连接自然、神话与人类情感的独特符号。

一、艺术家托马斯·萨拉切诺与蜘蛛的缘分

学姐对托马斯·萨拉切诺的背景身份进行了介绍,他是柏林跨学科艺术家,致力于探索生态社会主义与人类、技术的平衡。他通过《太阳燃烧空调模型》《钢铁之爱》等项目,呼吁社会关注环境问题,并与全球博物馆合作推广生态艺术理念。

萨拉切诺幼年偶遇蛛网后,自2006年起专注研究蜘蛛的智慧与蛛网结构。他在柏林成立研究小组,通过跨学科方法放大蜘蛛感知,提出“从蜘蛛到蚂蚁之爱”,倡导人类与无脊椎动物平等共生。

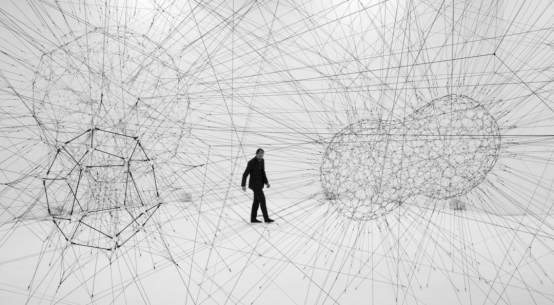

二、蜘蛛的艺术表现与智慧

李叶清学姐在这个部分讲到,萨拉切诺将蛛网视为超越人类定居模式的“宇宙模型”,通过未修饰的蛛网展现蜘蛛的天然诗意,邀请观众互动并反思人类在生态系统中的位置。例如装置《140亿》以宇宙诞生时间为名,通过3D扫描技术将蛛网结构映射为宇宙尺度的艺术品。

学姐谈到,蜘蛛通过振动传递信息的方式被萨拉切诺转化为艺术语言。在《宇宙摇摆:蜘蛛会议》中,观众通过传感器听到蜘蛛的“声音”,体验跨物种对话。此外,大型装置《算法·韵律》让观众化身蜘蛛,触摸蛛丝激活声音共振,感受生命网络的律动。

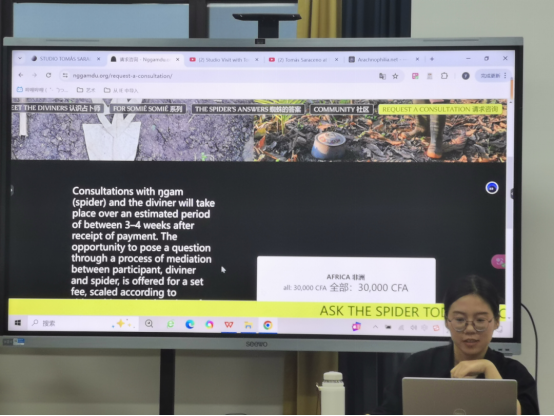

萨拉切诺设计《蜘蛛卡片》探索气候危机与无脊椎动物权利,并创建“蜘蛛之爱”社区,呼吁公众从恐惧转向共情,通过艺术与科学结合重新定义人与蜘蛛的关系。

三、从蜘蛛之网到生命之网

学姐讲到,萨拉切诺关注到了生物与非生物,他发布《无脊椎动物权利公开信》,指出全球95%的动物为无脊椎生物,但其生存正因人类活动濒临危机。他以蜘蛛的视角警示:“每个生命都是完整生态的一部分,人类需与其他物种平等共存。” 而萨拉切诺的《云之城》系列为鸟类、昆虫设计栖息雕塑,探索“非人类中心”的城市主义;在阿根廷盐湖区,他通过太阳能飞行器“Aerocene Pacha”与原住民合作,反抗资源掠夺,呼吁生态正义。

结语

通过李叶清学姐对萨拉切诺以蜘蛛为媒介,用艺术打破人类中心主义,倡导生物平等共生的哲学,大家对生态艺术的有了更深刻的理解,即人们应当欣赏其自然之美,并反思人类作为“命运共同体”的责任——唯有尊重所有生命与非生命体,才能构建可持续的未来。

最后,学姐提到了怎么选论文主题,本来她研究拉美女性文化,但是太小众了,老师建议要有研究有社会地位,有研究性的内容。她指出,收集论文要做思维导图,要有时间顺序,把内容都找齐,如果还是找不到切入点,就要再看,综合性归纳整理分类,如此这般就可以找到切入点。