微史论·三下乡||学习红色家风,传承红色基因

微史论·三下乡

习近平总书记指出:“不论时代发生多大变化,不论生活格局发生多大变化,我们都要重视家庭建设,注重家庭、注重家教、注重家风,紧密结合培育和弘扬社会主义核心价值观,将中华民族传统家庭美德发扬光大。”好的家风,既是民族优秀传统文化和道德的微观载体,也是社会主义核心价值观在现实生活中的直观体现。它犹如一种无言的教育、无形的规约、无声的力量,潜移默化地熏陶着人们的心灵,塑造着人们的品格。

红色家风是中国共产党人永不褪色的“传家宝”,是支撑中华民族生生不息、薪火相传的重要精神力量。纵观中国历史,从老一辈无产阶级革命家到如今以身作则、廉洁自律的优秀党员干部,他们将爱国、敬业、诚信、友善…这些富有时代性、体现着社会主流价值取向的家风家教日常化、具体化、生活化,为我们树立了良好家风的光辉榜样。

近年来,汉阴县妇联深入贯彻落实党的二十大精神和清廉陕西建设,将家庭作为廉政建设的重要阵地和拒腐防变的重要防线,以“家风+”为抓手,不断创新求变,开展系列家庭助廉活动,通过“沉浸式”体验让清廉家风吹向千家万户,激发广大群众迈出新时代家庭家教家风建设高质量发展新步伐。

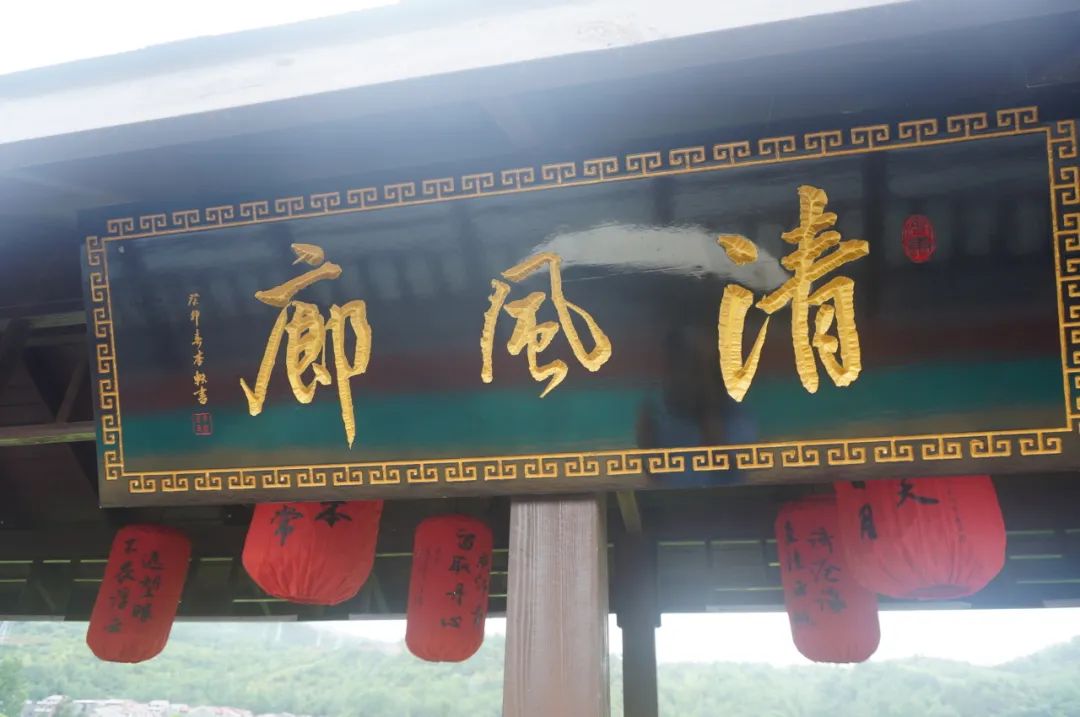

清风廊

七月九日早饭过后,实践团队沿着荷塘小路,来到了清风廊和家风廊,学习红色家风,传承红色基因。莲,出淤泥而不染,濯清涟而不妖。“莲”与“廉”同音,“莲花”因此成为“清廉、高洁”的象征。2023年,汉阴县妇联联合县纪委,依托双乳镇千亩荷塘景区优美的自然风光和深厚的文化底蕴,深度挖掘和提炼“莲”的丰富内涵,围绕传承传统文化、弘扬家风家训文化、推进新时代廉洁文化三个主题,重点打造“一心两廊一线”,即以“荷风莲韵”主题广场为中心,建设家风廊和清风廊“两廊”,景区沿途一线嵌入廉洁文化、红色文化、家风文化元素,“莲”与“廉”巧妙结合、串珠成链,寓教于景、润物无声。

双乳镇千亩荷塘是邻近各区县群众夏日游玩、夜间纳凉的好去处,更是党员干部廉政教育、家风文化教育等主题活动的重要基地。好的教育阵地不仅要看得见,还要摸得着。灯笼上虬劲有力的毛笔字记录着习近平总书记的谆谆教导,在微雨之中,充分认识红色文化的深刻内涵。

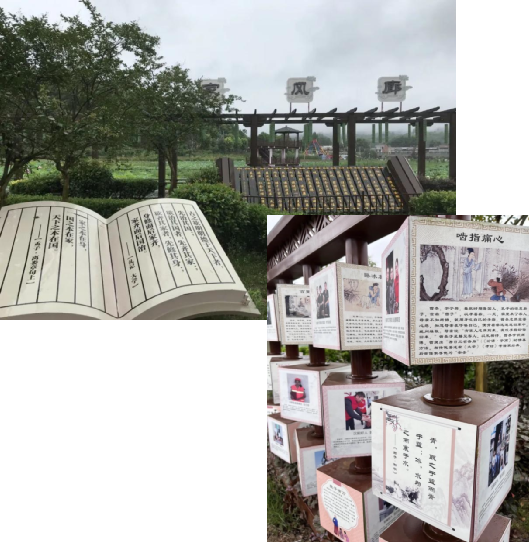

家风廊

汉阴《沈氏家训》是清乾隆54年(公元1789年),八世祖沈祖烈主持倡导,遍阅祖宗碑文、搜集族史资料、聚族而谋、合族众议定立,共计20条,1933字。家训从孝悌、亲情、修身、齐家、睦邻、济贫、教子、嫁娶、志节、德行、为官、奢望等方面作出了规范和要求,是家族育人、治家、励志成才的座右铭。汉阴《沈氏家训》是在长期的社会实践、生产生活、育人治家、做人做事中不断总结、提炼而成的,是汉阴沈氏家族兴业起家、发展壮大的根基。在沈氏族人筚路蓝缕、艰苦奋斗的征程中,《沈氏家训》发挥了传承先祖精神、凝聚本族人心、促进家族和谐的作用,成为沈氏族人共同的遵循。《沈氏家训》熏陶和养育出了一代代品德高尚、为国为民、清正廉洁、坚持操守、宽厚谦恭的沈氏贤达。

2015年,汉阴《沈氏家训》被中央纪委监察部网站头条位置隆重推出,并在全国范围内进行宣传推广受到各方高度关注。

大家正在阅读学习《沈氏家训》

一 祭祀不可不殷也

二 事亲不可不孝也

三 天显不可不念也

四 身不可不修也

五 持家不可不勤俭也

六 尊卑不可不辨也

七 择师不可不慎也

八 教子不可不严也

九 养女不可不训也

十 择配不可不谨也

十一 交友不可不审也

十二 志节之贵乎坚贞也

十二 志节之贵乎坚贞也

家风文化润汉阴

十三 志行不可刻薄也

十四 邻里不可不和也

十五 输粮不可不先也

十六 穷难不可不周也

十七 出仕不可不清也

十八 忍耐之不可不讲也

十九 奢华游惰之当惩也

二十 赌博不可不戒也

名门家风

鲁迅先生的夫人许广平先生在《鲁迅和青年们》一文中就写道:“北平文化界之权威,以‘三沈’‘二周’‘二马’为最著名。”“三沈”就指的是沈士远、沈尹默、沈兼士三位兄弟,也正是汉阴县家风文化中著名的“三沈文化”,他们皆是新文化运动的先驱。

学习感悟

马蕊

纵观中国史,多少优秀的家风被流传下来,得到继承和弘扬。在沈氏一族中流传着“沈氏家训”,其中最重要的就是为人光明磊落。我们穿过一块块家规牌匾,孟子先生的训话历历在目:“家之本在身,国之本在家,天下之本在国”。家规家训代代传,正是沈氏家训的教化,以及沈氏几代人出色的表现,优秀家风才得以代代相传,我们也要学习这样的精神,成就中国历史的一段佳话。

陈玉

“以史为镜,可以明兴替;以铜为镜,可以正衣冠;以人为镜,可以明得失”。在几干年的文明传承中,廉洁早已成为我们民族的一种精神,在不同的时代中熠熠生辉。今天走过双乳县清风廊,一节节红色的灯笼上写着娟秀的大字——“长风破浪会有时 直挂云帆济沧海”,字里行间是对我们的告诫,做人也要有出淤泥而不染,濯清涟而不妖的美好境界。

杨梦林

在今天的行程结束后,我对这两处文化走廊感触颇深。自古以来我们倡廉洁之风,守清正之气。作为新时代的青年,我们要时时恪守,将这份中华传统美德绵延千年。