微史论·考察‖商旅驼铃名海内,山河远阔福卫峰——2023级美术学班赴山西考察

“四时俱可喜,最好新秋时。”夏暑渐行渐远,天地日渐广袤,我们曾在春天播种的希望,将在秋日结出丰硕的果实。让我们带着对丰收的期盼,迎来考察的开始,我们沿着高速一路北上。

1、马村金墓(宋金砖雕墓)

在写生的第一天上午,我们在单老师的带领下来到了马村金墓,在解说员的带领下我们按照墓主人的辈分进行参观,马村金墓位于运城稷山县马村,1978至1979年发掘清理了墓葬14座,为金大定以前的段氏墓地,均为砖室墓,结构形制相近,墓壁有砖雕仿木构建筑装饰。1996年在此成立了陕西省金墓博物馆。墓门外仿木构门楼装饰华丽,墓室主要表现墓主人生前的豪华宅邸和生活。墓室雕刻飞马、奔鹿等兽和各种花卉,中间砖砌舞台并雕有杂剧人物和乐队等,墓内雕有妇人启门图,是宋金时期墓葬常见的内容。

一号墓中妇人启门造像,妇人头梳左髻,身穿宋代侍女服装,身体掩在朱红色大门的后侧,头向前探出,小心窥视。一说象征了后面还有宅邸,家大业大、殷实富裕。二是亡灵的引路人,引领人前往仙境。三是古人相信,当人过世后,会重新经过一扇门转世回到人间。四是揭示了墓主人对于死后幸福生活想象。四是一种期盼与等待的象征,反映了家人对逝者回归的渴望。五是反映传统社会对女性行为举止的规范。六是只是艺术家为了美化墓室环境而采取的一种装饰手段,并无更多深层含义。

二号墓中的开芳宴图,男女主人隔着茶桌相对而坐,双手交插在袖口,双目相对,男女侍童各站两侧,茶桌上摆放着茶盏,茶壶,果盘。四人全神贯注地观看杂剧演出。据记载,“开芳宴” 是唐至元时期,在“上元节”、“上巳节”等传统节日间流行的一种习俗,是夫妻对坐宴饮或赏乐的形式。

(图1 马村金墓2号墓开芳宴图)

五号墓与一号墓主人为父子关系。入口正对的门楼紧闭,两侧雕刻有狮子,意为“事事如意”。门楼对面的戏剧表演为杂剧,右侧有凤穿牡丹图。

(图2 马村金墓5号墓凤穿牡丹图)

八号墓是整个墓群中最完整,最豪华,有两层房屋,是最早的阁楼式四合院样式。两侧门楼上加饰龙头,有希望后辈做官的寓意。墓室入口正对的是墓主人雕像,对面为过路戏台,有一个稍有颜色的丑角,是当时的主角。

(图3 马村金墓8号墓)

新迁宋金古墓是全彩绘墓,彩绘了妇人启门图、开芳宴图、风吹牡丹等。

(图4 马村金墓彩绘墓)

马村金墓不仅反映了一个时代的文化特征,同时墓葬中宋金元时期的砖雕仿木结构,也为研究中国古代建筑提供了详实的实物资料:在马村金墓发掘之前,乐台这个此只是在古籍文献中出现过,但并为详细说明它的具体作用,在马村金墓发掘后,因为有许多戏剧文化的图像资料,乐台的真相浮出水面。乐台是供伴奏人所坐或站的台子。

(图5 宋金砖雕墓前合照)

2、祆神楼

傍晚时分我们来到祆神楼,祆神楼是我国仅存的波斯祆教建筑,与蒲州的鹳雀楼、万荣的飞云楼、秋风楼并称“山西四大名楼”。

(图6 祆神楼)

在北宋初期,社会相对稳定,文化,宗教等也得到相应的发展。有很多波斯人聚集来,同时在各地兴建祆柌,祆庙。所以曾经这样的建筑也许有很多,但这座楼原是宋朝名臣文彦博所建。明朝时祆教被认为是邪教异教,受到打压,当时全国内建筑几乎全部拆毁,当时的介休县令大概舍不得拆毁,请进本土的刘备、张飞、关羽的雕塑,改名三结义庙,庆幸的是当时的能工巧匠按照当时的样式和风格把它建造起来。

祆神楼大致是由祆神楼、献亭、大殿构成。非常遗憾因我们去的时间过晚献亭与大殿无法进入,我们只在住主楼外围看了一圈。在祆教教义里数字“三”代表着吉祥如意,因此主楼中隐藏着对数字“三”的崇拜:主楼高三层,共分为三部分,乐楼面开三间、屋顶三色琉璃瓦装饰、三结义庙、儒道释三教共存等等。

祆教诞生在古老的波斯,它的创立者是波斯人琐罗亚斯德,主神为阿胡拉马兹达。祆教对圣火有着很高的崇敬,所以也称为“拜火教”。在祆教教义里猛虎、牧羊犬、神牛、大象等都是神兽;数字三代表吉祥如意。祆教是在南北朝时期传入我国的,不仅比佛教输入的时间晚,而且也没有像佛教那样在中国扎根发芽,形成气候。祆教,不仅在中国没有形成气候,并且在它的发源地古波斯,也就是今天的中亚一带也没有传承下来。

介休祆神楼命运多舛,在新时代重生。

(图7 祆神楼前合照)

3、晋中市博物馆

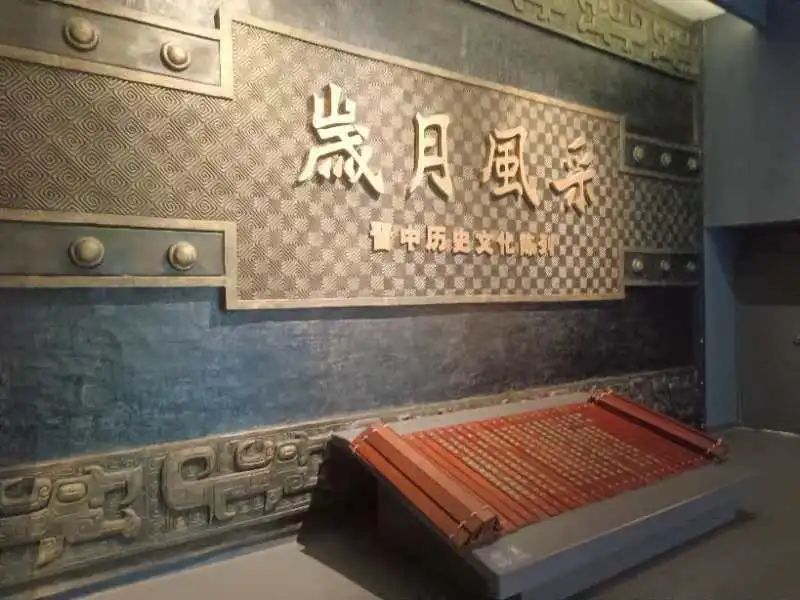

研学的第二天,早晨来到了晋中市博物馆,这是一座位于晋中市北部的集收藏、研究、展览为一体的大型现代化的综合性博物馆,馆内所藏柯展示晋中这以地区悠久的历史文化以及他的人文样貌。该博物馆以“岁月风采”为主题,通过梳理晋中历史文献、出土文物,红色发展历史以及商业发展历史为主线,以“一村”,“一珍”,“一境”,“一街”,“一路”,“一彩”六大亮点来展示晋中悠久的、浓厚的历史色彩,而这些亮点,与晋中市博物馆“从历史的深处走来”“晋商从这里走向辉煌”“古城气度屋宇春秋”“晋中味道”“千年窑火”“晋中热土红色风云”六大板块相辉映。

(图8 晋中博物馆展厅)

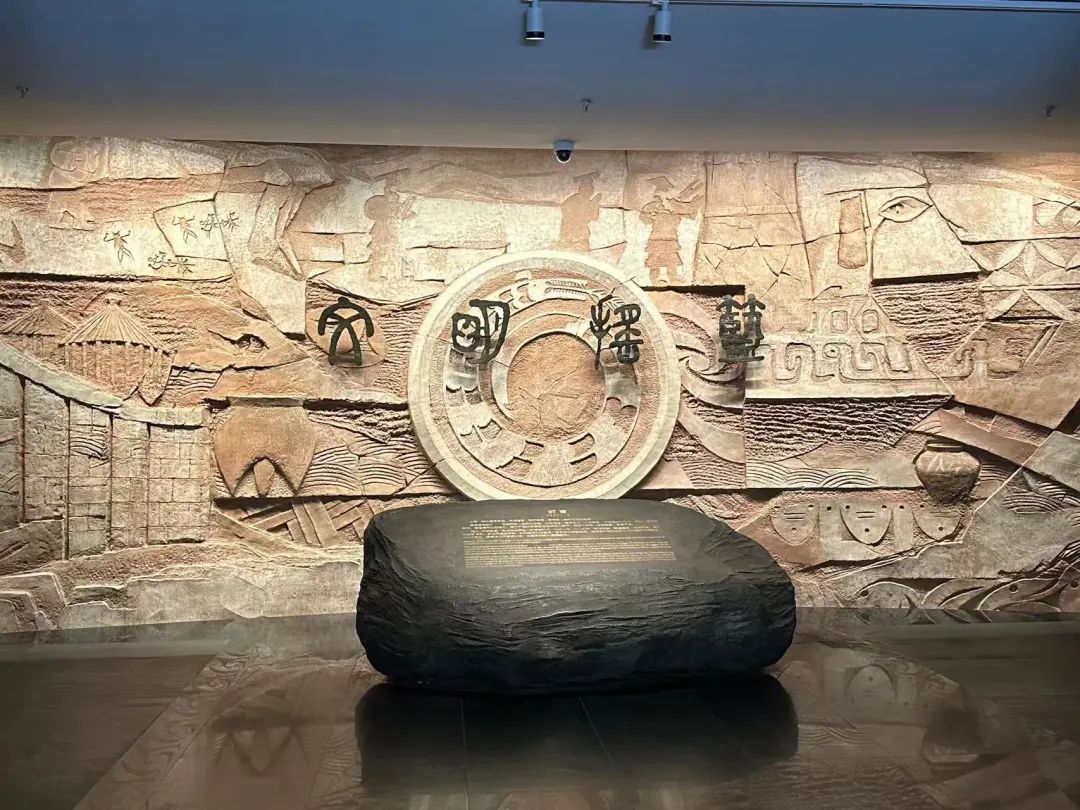

我们由场馆大门而入,首先一眼望见的,便是一幅“岁月风采”的大型展幅。底下用卷轴的色彩来为博物馆的介绍标语墨染历史氛围,紧接着便是和坐馆里的“一村”,即为晋中史前第一村——白燕,与此同时,我们便进入了第一个模块——“从历史的深处走来”。从此意则可见,该展馆从史前开始,以史前人类的历史活动,即石器的制造,打磨,使用方式的演变来展现晋中史前的人文底蕴。太古县白燕村,距今7000年至5000年时期,是仰韶文化的历史遗存。晋中市博物馆在陈列旧文物的同时,以投影的方式在地面上打上河流,来给参观者以沉浸式的体验,两面是用泥塑来表现的旧石器时期人们的生活面貌,在此观展,我们了解到,据考证,早在15万年前晋中地区就有人类生活和居住,最早的遗址是榆社县墩疙瘩遗址。并在距今3万年的和顺窑湾发现了于晋中的“第一个人”,即两块头骨。

在该展厅中,还展示了骨制的各种用具以及装饰品,其中具体的展品有墩疙瘩遗所挖掘而出的骨器的,它们颜色深浅不一,但其的一头都被刻意打磨成尖状,用于削砍食物或击杀猎物。而另一头都被打磨得较为平滑,方便手的抓握。

(图9 骨器)

这边是该部分的第一单元“先民创世”。该展馆随着我们步伐的推进,夏商周的文化遗存便在我们眼前展现了出来,我们来到了第二单元:“商周时代”。这边就是晋中商周第一珍。“一珍”指的是灵石旌介墓中出土的青铜器具,也是本篇重点介绍的一处展览。1935年灵石旌介墓发掘出了大量精美的青铜器和玉石器为探索晋中区域的方国以及商王朝关系提供了重要的实物资料,该展馆对灵石旌介商墓的2号墓随葬品场景复原,使观众更加直观。

(图10 灵石旌介墓中出土的青铜器具)

该展厅的一面墙上有一个异形的符号,就是灵石旌介商墓出土的青铜器器物上发现的铭文。解说介绍说,这个形状是“丙”字,以此来论证灵石一带的“丙”族方国是商王朝的部族方国。

铭文两侧墙上展示的是灵石旌介墓中出土的代表性青铜器——兽形觥。

(图11 兽形觥)

这件宛若蹲兽的“兽形觥”,盖部以云雷纹衬托两个兽头,器身则以三条扉棱为中轴组成兽面主纹,口沿下装饰昂首卷尾的夔龙纹,圈足上装饰夔凤纹,都以云雷纹衬地。整体造型别致,纹饰精美,怪兽龇牙咧嘴处就是酒器的流部,设计巧妙,具有很高的艺术与研究价值。这件文物现收藏于山西博物院,也就是我们下午要去参观研学的地点。

虎鹰蟠蛇纹銎内铜戈,是战国时期于榆次区猫儿岭墓群出土的一个重要文物,是属于非实战用途的兵器,是身份和地位的象征。这种铜戈通常只在特定的场合使用,如祭祀、礼仪等,而不是用于实际战斗。

(图12 虎鹰蟠蛇纹銎内铜戈)

戈内透雕虎鹰蟠蛇纹,其中虎鹰首尾相背,虎身饰云雷纹,四肢饰鱼鳞纹,姿态曲身卷尾,口衔蟠蛇,头向戈援,四爪锋利,前爪擒鹰翅,后爪擒鹰首,鹰似是已被猛虎制服。长21厘米,宽4厘米,厚0.1厘米。戈的上下两端磨薄出刃,中部阴刻一展翅的鹰形图案,其下阴刻两组六道横线,再下有一圆穿。与之摆一起的——青铜戈,同出土于榆次猫儿岭墓群出土,此戈身上所铭“徐工端戈”,另一面著有“左”字,两面均有凤鸟纹饰。这两件文物不仅有艺术价值,并且对于商周的青铜文化及祭祀文化研究有着重要的实物价值。除此之外,该区还展示了青铜镜,编钟等等青铜文物,造型精美,窃曲纹,回型纹交相环绕,构成一幅精彩的晋中“一珍”。

拐过拐角,来到了“一境”,佛教艺术第一镜,这是第三单元“妙境坟音”,晋中地区作为重要的佛教传播中心,寺院、石窟林立,有着丰富的佛教艺术品,石刻造像、彩塑佛像、庙宇建筑等,说明了佛教的兴盛与佛教艺术的魅力。“北魏造像碑”,为北魏正光六年石刻。在北魏时期佛教在我国北方被广泛信奉。这通造像碑上的佛像非常典型,佛发为有规律的水波纹,披通肩大衣,身躯突显,双手施无畏印,背光为火焰纹,台座为四足方座,并有供养人、护法狮子等纹样。还有“明木雕彩绘三大士菩萨造像”,是晋中地区木雕佛造像的典型作品,造型优美,彩绘色彩鲜明。观音菩萨乘坐骑犼,自在坐姿,头冠有释迦像一尊;文殊菩萨乘坐骑狮子,手持如意,莲花头冠;普贤菩萨乘坐骑象,如意头冠。背光均为火焰纹。衣纹流畅,璎珞自然下垂,服饰上有立粉装饰。对于研究晋中佛教的研究有着重要研究价值。

(图13 明木雕彩绘三大士菩萨造像)

随着讲解员,我们来到了晋商的发展历史洪流中。“一街”,天下晋商第一街,这是“晋商从这里走向辉煌”的板块。一踏入这个板块,我们很快发现了这区与旁区的不同,这区以楼中楼的建造方式,在整个展览里身临其境地加入了当地,更好地感受了晋商的发展,中间建了一座市井样楼。

旁边的1824年,在晋中的平遥诞生了中国历史上第一家金融机构:“日昇昌”票号,以此为代表的山西票号“汇通天下”,“执全国金融之牛耳”。这些晋商,还为中国留下了丰富的建筑遗产,著名的乔家大院、常家庄园、曹家三多堂、王家大院、渠家大院等都在晋中地区。它们是晋商500年兴衰史的见证。

(图14 天下晋商第一街)

最后,我们来到“晋中热土红色风云”,从晋华纺织厂,到百团大战,这片土地含在着无尽的热血,在新的时代依旧熠熠生辉。到此,上午的参观便完全的结束了。

(图15 晋华纺织厂)

(图16 晋中市博物馆前合照)

4、山西省博物院

山西博物院按主题划分了文明摇篮、夏商踪迹、晋国霸业、民族熔炉、戏曲故乡、天下晋商、佛风遗韵、土木华章、玉韫华夏、方圆世界、瓷宛艺葩等展厅,我们重点考察了文明摇篮、夏商踪迹、晋国霸业、民族熔炉、戏曲故乡几个板块。

【文明摇篮】

(图17 山西省博物院文明摇篮展厅)

首先进入的是文明摇篮展厅。山西地处黄河中游,温带大陆性气候、雨热同期且适宜,地形较为平坦,土壤肥沃,是远古人类与文明的摇篮。

第一单元为人类远祖。我们可以从如芮城县西侯度遗址出土的距今约243万年的山西披毛犀头骨化石、芮城县西侯度遗址出土的距今约80万年的师氏剑齿象牙齿化石中窥探到一丝旧石器时代早期的风貌。接下来走到旧石器中期,许家窑遗址出土了丰富的古人类化石。值得一提的是,在许家窑遗址中发现1000余个有大有小的石球,石球是远古人类狩猎时普遍使用的投掷工具,许多石球非常圆,反映出古人类已具备了一定的形态认知能力和制作技术。目前所知中国最早的石镞是山西省朔州市峙峪遗址出土的石镞,经过了精细加工;吉县柿子滩遗址出土石磨盘、石磨棒兼具多种功能,这都展现了旧石器时代晚期人类的进化发展。

(图18 石球)

(图18 石球)

第二单元华夏直根,时间来到了新石器时代。西阴遗址多为庙底沟文化遗存,陶器上多有花纹,被认为是“华”族图腾。

(图19 庙底沟文化彩陶)

龙山文化时期的彩绘蟠龙盘,盘口外敞,口沿斜折,龙似蛇而非蛇,是多种动物的结合,口中有一穗状物,有祈雨、保证丰收的寓意,也是最高权力的象征,充分说明在这个处于中国早期国家形态的社会中,已经将龙作为崇拜的图腾。

(图20 龙山文化彩绘蟠龙盘)

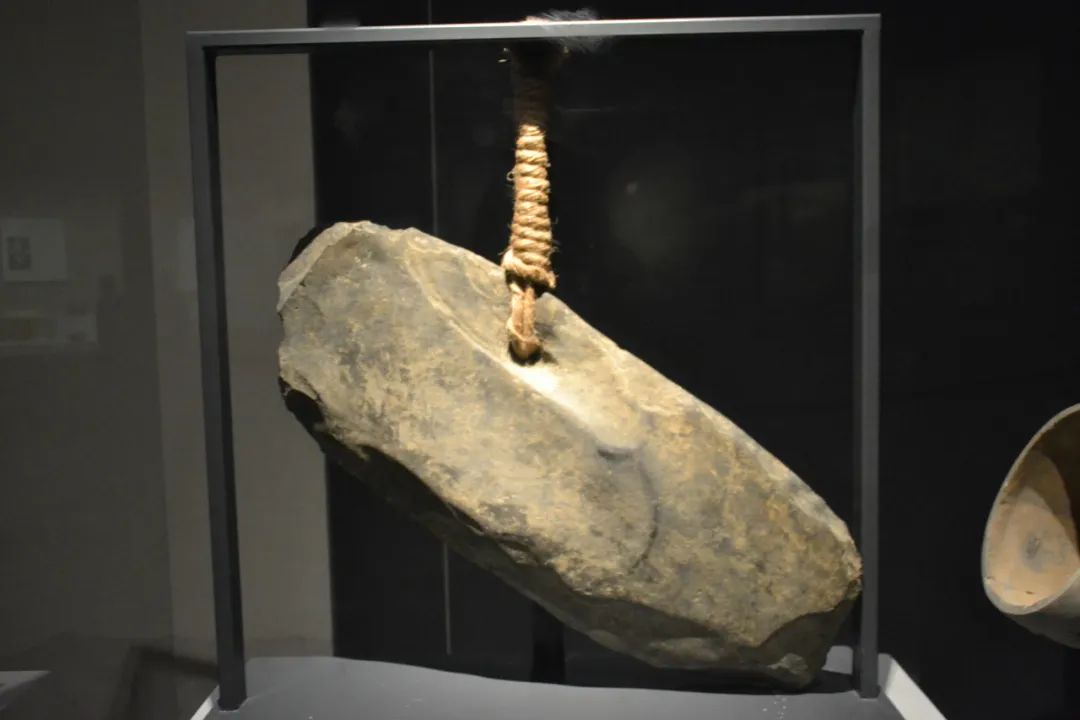

特磬,磬是中国古代特有的一种石质乐器,古人认为其声清脆悠扬可以通神达天,因称“天籁”之声。襄汾县陶寺村出土的土鼓是中国鼓类乐器的最早标本,填补了中国古乐器史的一项空白,并为中原地区土鼓形制演变史竖立了重要标尺。陶寺玉器融合各方特色、自成体系且有所创新。

(图21 特磬)

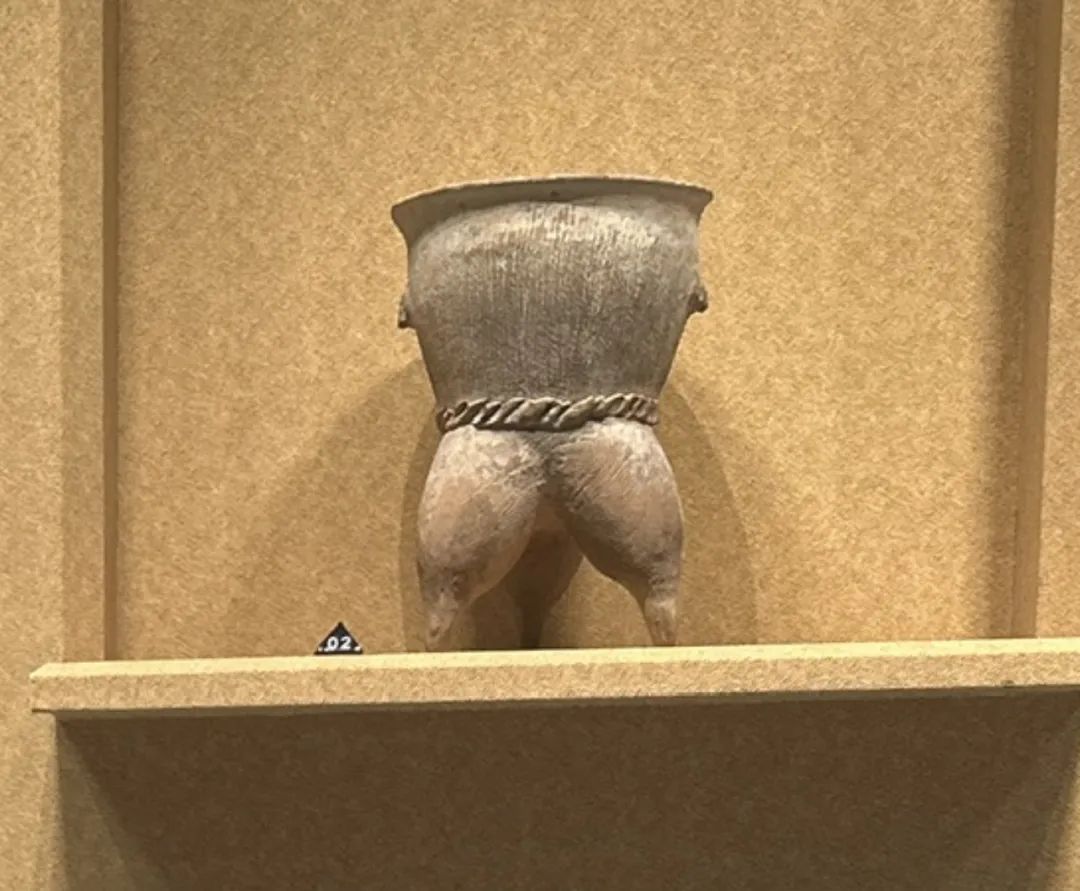

紧接着走进了夏商踪迹展厅。夏商时期生产力大大提高,阶级分化、进入早期国家阶段,青铜文明发展。东下冯遗址是最具代表性的夏文化遗存,大口陶尊是东下冯遗址数量最多的器型之一,颇具地域特色的是卵腹三足瓮又叫蛋形陶瓮,是由仰韶文化尖底瓶与河套地区土著文化的蛋形瓮相结合而产生的新器型。陶甗是蒸锅祖先,上部为无底甑、中布置箅、下部为鬲。

(图22 卵腹三足瓮(蛋形陶瓮))

商朝乳钉纹方鼎造型古朴,纹饰简洁,具有典型的商代早期特征,因在河边发现所以推测为祭祀河神。同为商朝的寝孳方鼎饰有兽面纹、云纹、重叶纹,腹内壁铸有长篇铭文。

兽形觥是山西博物院十大镇馆之宝之一,出土于灵石县旌介商墓M3,为商晚期酒器。器体椭圆,前有宽流。有盖,盖前端为龙首形,与上翘的流口扣合为颈,眉目突出。下为高圈足,器身稳定。有云雷纹为底纹、夔龙纹为主纹、在突出夔龙纹上阴刻的花纹三层花纹,纹饰精细繁缛,整体造型别致,显示出殷商晚期铜器神秘狞厉的时代风格。

(图23 兽形觥)

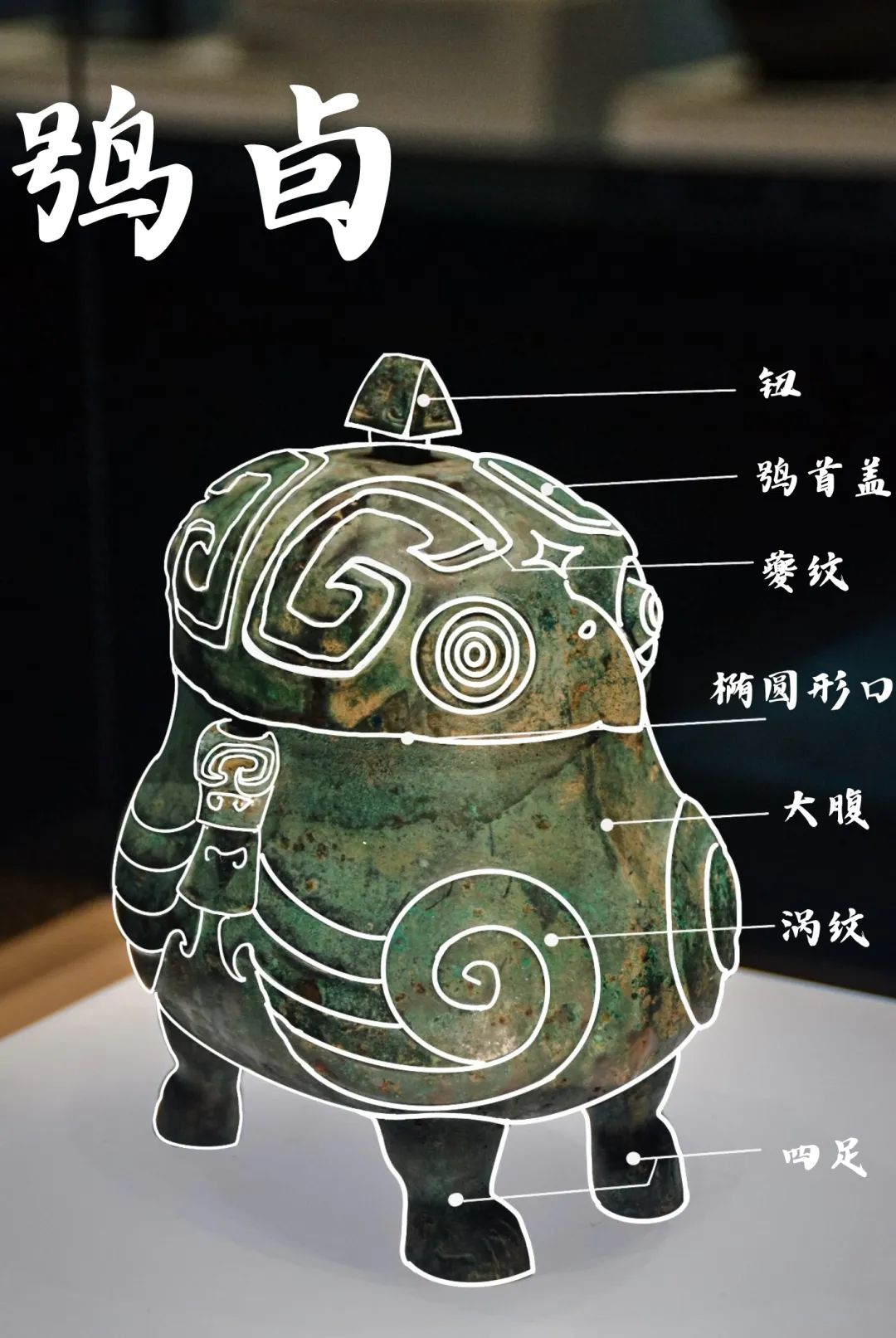

同为山西博物院十大镇馆之宝之一的还有鸮卣、龙形觥。

鸮卣出土于山西省吕梁市石楼县二郎坡遗址。椭圆体,形如两鸮相背而立,鸮昼伏夜出、又为猛禽,在商人眼中神秘勇猛且强大。首为盖,环目,尖喙,盖中央置四阿顶方柱钮,饰雷纹;蹄形足,饰爪纹。盖腹相合,两鸮昂首背立;鼓腹饰卷曲羽翼纹。是实用与艺术的结合。

(图24 鸮卣)

龙形觥出土于山西省吕梁市石楼县桃花庄墓葬,为商晚期酒器。通体呈角状,前端为龙首形,昂翘向上、龇牙咧嘴,造型奇特。推测牙齿可以过滤酒中杂质。腹两侧各置一对贯耳用于悬挂,因此推测龙形觥不仅为盛酒器还可悬挂温酒。花纹以涡纹、云纹为衬托,饰鼍纹和夔纹,值得注意的是鳄鱼纹在青铜器中极为少见。同时还有雷纹提梁卣、兽面纹斝、兽面纹分裆鼎、子匿方鼎、靴形器、兽面纹觚等造型独特、意义非凡,值得研究。

(图25 龙形觥)

【晋国霸业】

(图26 山西省博物院晋国霸业展厅)

第三个展厅为晋国霸业。春秋时期晋国国力不断强盛,称霸百年,春秋晚期周王室衰微、诸侯争霸。从大厅走过,第一个入目的便是极富盛名的陕西镇院之宝鸟尊。

(图27 鸟尊)

鸟尊出土于山西省曲沃县北赵村晋侯墓地114号墓,西周时期青铜器,通高39厘米,长30.5厘米,宽17.5厘米。凤鸟回眸,头微昂,高冠直立,翅翼末端上卷。有一小鸟偎依其背,同时也作为鸟尊盖钮,艺术性与实用性兼备。尾部为一象,象鼻内卷,同时与双腿形成稳定三点支撑。身上覆羽纹与羽翎纹,两翅与双足饰以卷云纹。鸟尊内有铭文“晋侯乍向太室宝尊彝”,大意为晋国君主做了一件祭祀天神的宝器,表明这是晋侯宗庙祭祀的礼器。《周礼》曾记载宗庙礼器有“六尊六彝”,“鸟彝”即为其中之一。此“晋”字为目前考古出土最早金文“晋”字,据考证,这件国宝的拥有者就是改唐为晋的第一代晋侯——燮父。晋侯燮父是唐叔虞之子,即位后将唐国改名为晋国。鸟尊构思奇特,是华美的造型艺术和精巧的实用功能完美组合的典范。

铜牺立人擎盘更是其中翘楚,它是目前国内仅存的战国牺尊立人盘。盘为圆形,由小蛇缠绕组成,为镂空,下接支柱,可以灵活转动。牺为四不像,混合了多种动物形态构思巧妙。

(图28 铜牺立人擎盘)

此外还有兽面纹铙、兔尊、鸟盖人足盉、玉组佩、伯卣、人足方盒等青铜器,造型独特、做工精巧,映射了晋国国力强盛、工艺技术精湛。

这一时期器具上多有铭文,为历史提供了实物史料,如楚公逆钟记述了楚公逆为祭祀祖先,得到纳贡的赤铜九万钧,制作了大量编钟的事迹,又因出土于晋侯墓地,反映出西周晚期楚晋两国已有交往;又如侯马盟书是东周时期是诸侯或卿大夫为了加强内部团结、打击敌对势力举行盟誓活动的约信文书,对于探讨中国古代盟誓制度、古文字以及晋国历史具有重大意义。

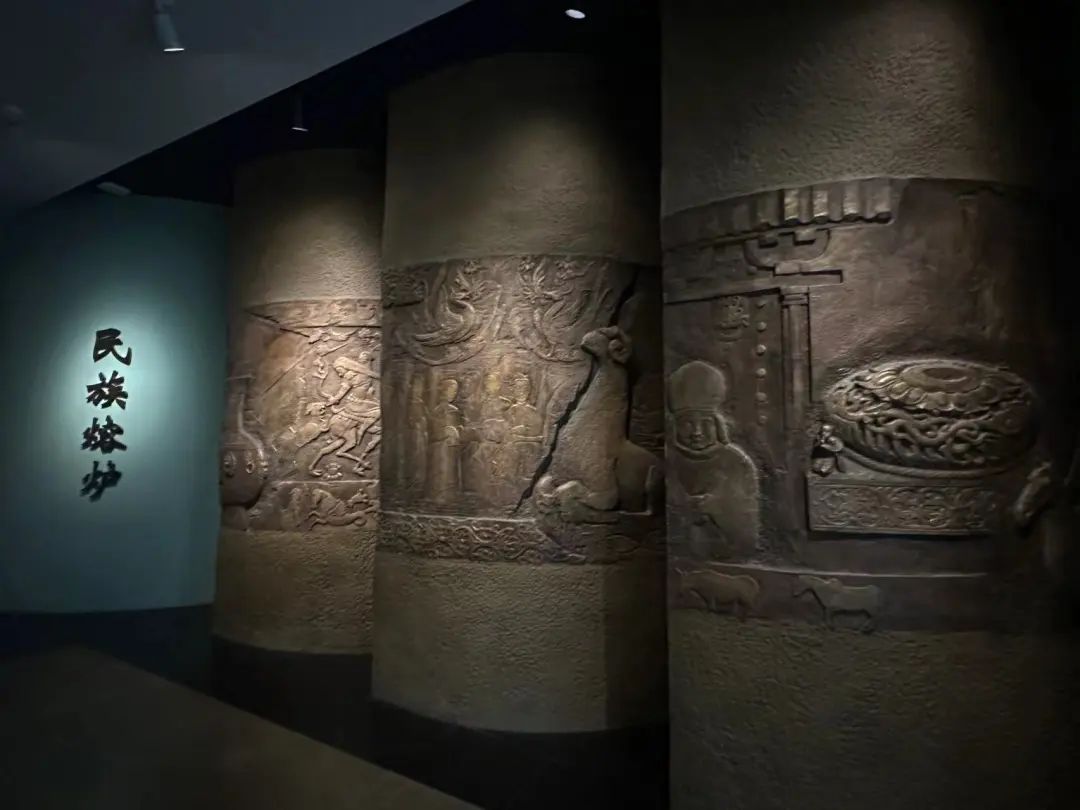

【民族熔炉】

(图29 山西省博物院民族熔炉展厅)

走进“民族熔炉”展厅,印入眼帘第一个展品是西汉的金属器“胡傅酒樽”,它于1962年出土于山西省右玉县大川村,高34.7厘米,口径65.5厘米,现为山西博物院的镇院之宝之一。这件樽通体采用鎏金技术,通过高温加热使金与铜器之间的水银蒸发,使金片紧贴在铜器壁上,外围有三只兽首衔环,还装饰彩绘的动物纹,下面是三只虎形的足。酒樽口沿上刻铭文“勮阳阴城胡傅铜酒樽,重百廿斤,河平三年造”,清晰地记载了器物制作的地点、主人、重量和铸造年代。该器具构思奇特,造型别致,既具有北方草原文化特色,又不失中原的典雅之风,向大家展示了西汉时期已经十分高超的鎏金技艺。

(图30 胡傅酒樽)

再往里走,一件“雁鱼铜灯”令人印象深刻。整个雁鱼灯由雁首、雁体、灯盘、灯罩四部分组成,各个部分都是可以自由拆洗的。大雁和鱼的身体都是空的,点燃灯油或白蜡后产生的油烟被灯罩挡住,在大雁的腹部会装有清水,用以吸收燃烧时产生的油烟,油烟顺着鱼头、雁头、雁颈直到雁腹部,最终溶于水,这样就有效减少了燃烧灯油产生的大量油烟污染,因此雁鱼铜灯也具有“史上最早的环保灯具”的盛名,体现了当时人们已经产生了环保的思想。

(图31 雁鱼铜灯)

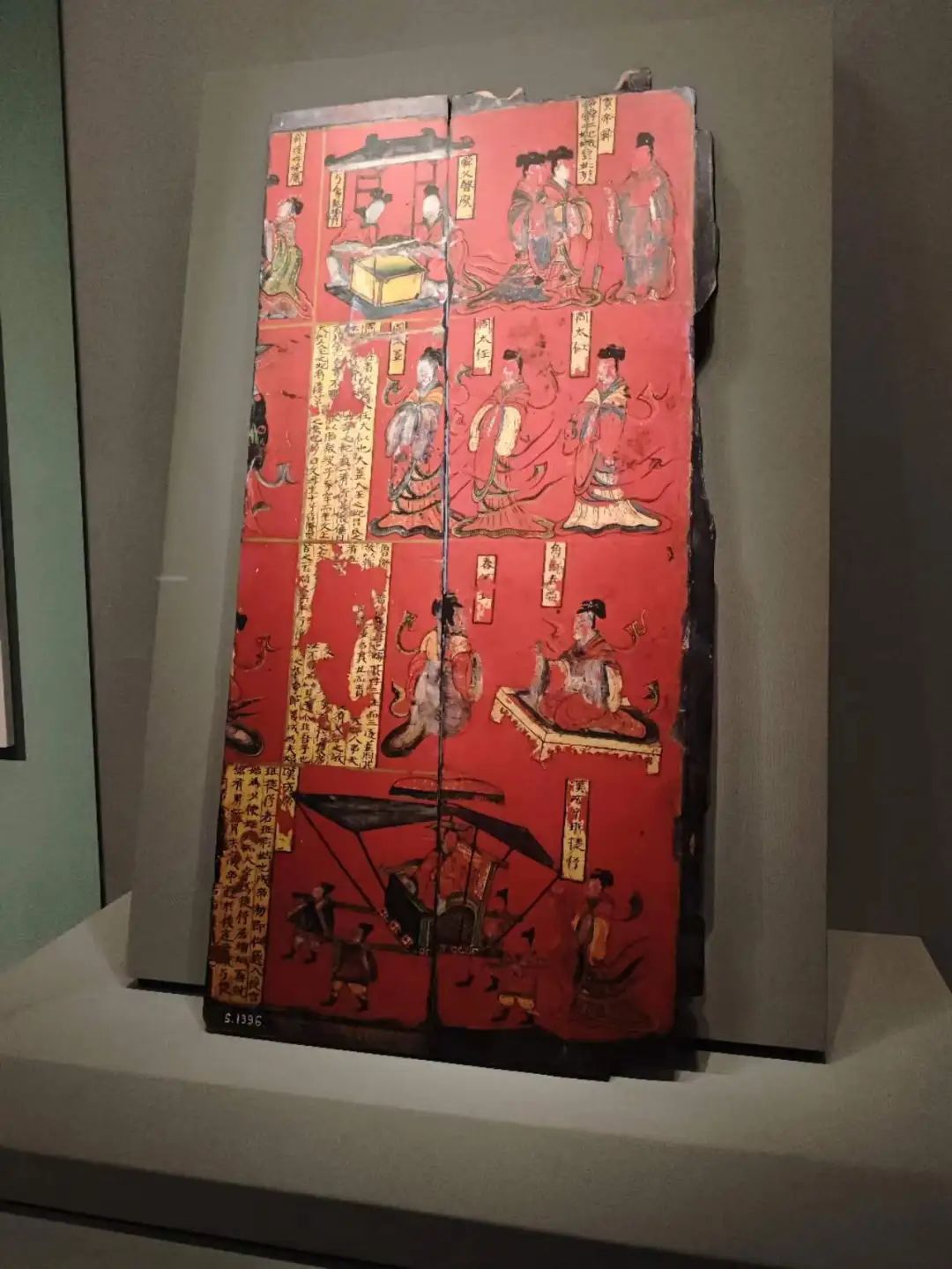

再往里走可以看到出自北魏司马金龙墓的木板漆画屏风和石雕柱础。其中木板漆画屏风是半屏风,另外半面收藏在良渚博物院,屏风上画的是《烈女仁智图》,文字内容多出自《列女传》和《孝子经》。因为木板漆画屏风漆画工艺的保存条件十分苛刻,所以该屏风为复印件,但是原件的颜色和复印件一样鲜艳,整体是十分还原的;而石雕柱础运用了浅浮雕、高浮雕、圆雕的雕刻手法。四条首尾相连的巨龙盘旋于山峦之上。四角基座上坐立有四个奏乐童子,乐器都是“西凉乐器”。这个奏乐童子鼻挺眼深,是胡人的形象。

(图32 北魏司马金龙墓木板漆画屏风)

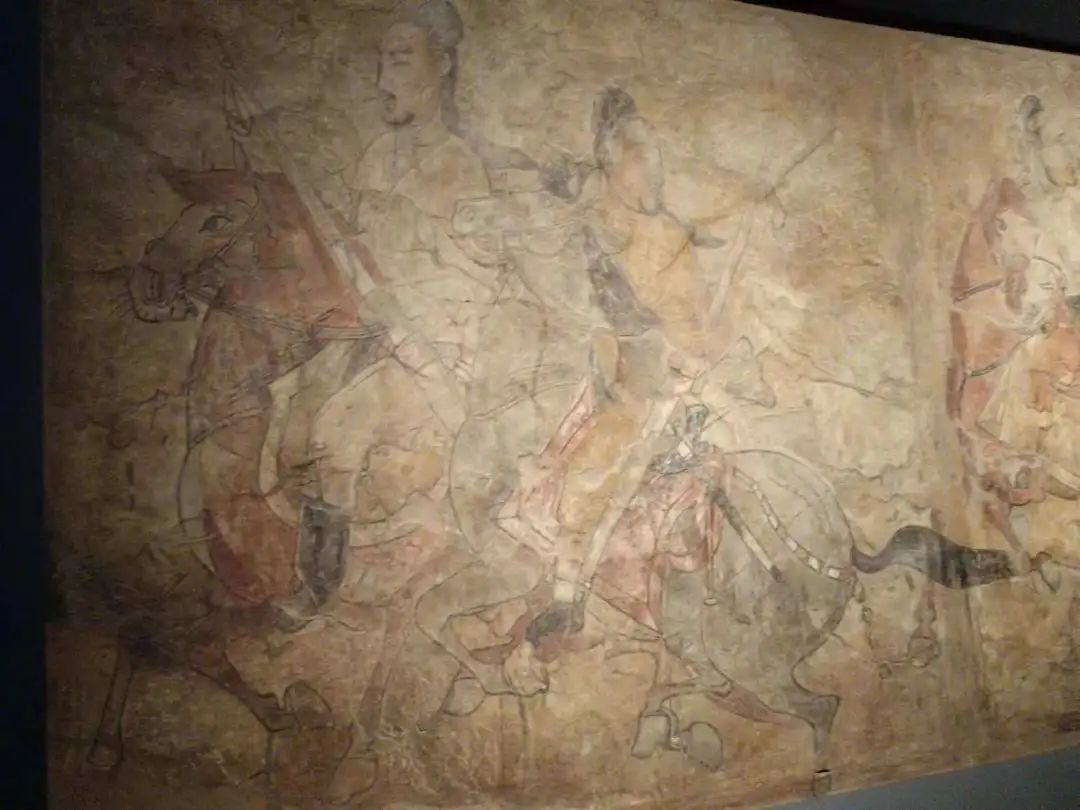

再往后是北齐的娄睿墓壁画,娄睿墓中残存壁画200余平方米,分布于墓道、甬道及墓门等处,其中以墓道左右壁上出行及回归图最为精彩。出行图中画有一坐骑之马忽然受惊排泄,骑马者急身前伏,这一景象使出行列队更加生动活泼。往右望去人群马群之中有一匹马十分独特,眼神温顺,又似哀伤,它有一个可爱的称呼——“蒙娜丽莎马”。

(图33 娄睿墓壁画(局部))

(图34 娄睿墓壁画(局部))

龙柄凤首壶同样出自娄睿墓,青黄釉敞口细颈龙形柄,龙首衔壶口,壶身塑鸡首,周围贴塑宝相花和凤鸟,造型精美。

继续往前走,来到异域板块,我们可以看到胡人吃饼骑驼俑,展现了一只骆驼昂首站立在长方形的托板上,双峰间垫着毯子,驮着丝绢、皮囊等物品。目深鼻高的胡商手中拿着一个在当地称为“馕”,传入中原后称为“胡饼”。从此件陶俑也展示出丝绸之路的发展。

(图35 胡人吃饼骑驼俑)

【戏曲故乡】

戏曲艺术最早可以追溯至先秦祭祀歌舞,经千百年的发展融合,至宋元时期形成完整的舞台艺术。特别是宋金时期的杂剧,从内容到形式为元杂剧奠定了基础。元杂剧的繁荣标志着中国戏曲艺术进入成熟阶段。山西作为中国戏曲的发源地之一,艺术传承经久不衰,精美文物层出不穷,神庙戏台星罗棋布,剧作名家灿若繁星,经典剧目千古传颂,被誉为“中国戏曲艺术故乡”。展厅中可以看到一组散乐人物。散乐表演在当时非常盛行,这套文物让我们仿佛看到了当时他们尽情的表演。社火是流行于民间的喜庆娱乐表演,包括在祭祀或节日活动里的各种在表演。山西省运城市山县苗圃一号墓出土的宋金戏曲角色,使大家对曲的认识提前至宋金时代。在当时对于戏曲角色的称呼与现今的“生旦净末丑”略有不同,其中“副净色”约等于现今戏曲中的“丑角”,从戏曲角色的站位可以看出“副净色”在宋金戏曲中占有主角地位,也体现当时的戏曲以搞笑、供人取乐为主。到了山西省侯马市董明墓出土的戏台与杂技俑,其站位在最中间的角色变为了“末泥色”,说明了戏曲从娱乐剧向正剧的转变,表明了戏曲的进步。

(图36 散乐人俑)

(图37 山西省博物院前合照)

我们先去了马村金墓、祆神楼,在质朴的平遥古城落下来第一天的帷幕。第二天清晨便启程前往晋中博物馆、山西博物院,在匆匆忙忙中两天的考察就结束了。