微史论·考察 || 18级艺术设计学班—雾霭陈仓·宝鸡青铜器博物馆

一个城市的灵秀蕴藉于大泽草木之间,一个城市的风骨隐含在旧时风物深处。陕西拥有丰富的历史,深厚的文脉,动人的传说,如一枚硬币的两面,唯将历史风物融入这片黄土中,才能真正读懂这一方水土的无与伦比。

红埃覆青铜

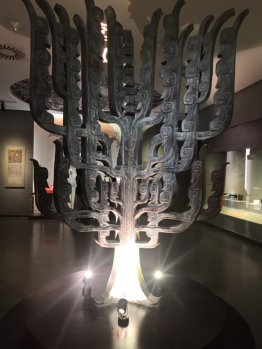

宝鸡青铜器博物馆藏品众多,其中最有名的当属它的青铜器。历史上宝鸡出土的青铜器不计其数,有上万件,而宝鸡青铜器博物馆展出的主要是在考古发掘中出土的文物。

周秦王朝从宝鸡发祥崛起,自西汉以来, 宝鸡地区就有青铜器出土,且历代不绝。其数量之巨、精品之多、铭文内容之重要,均居全国之首,驰名中外。曾被誉为晚清四大国宝的毛公鼎、大盂鼎、虢季子白盘、散氏盘,就出自宝鸡这片神奇而古老的土地,充分体现了中国青铜时代的灿烂文化。

逨盘就是其中一件馆藏精品,它也是杨家村窖藏出土青铜器中史学价值最高的一件。这件青铜器造型优美,腹部及圈足处装饰窃曲纹,铺首为兽首衔环,盘外部布满翠绿色铜锈。盘内铸有铭文,逨盘铭文巧妙的以单氏家族的8代祖先为主线,将天子的丰功伟绩与单氏家族的功劳结合在一起,既歌颂了周王的丰功,又昭示了家族的伟绩和荣耀,同时,它还印证了《史记•》中西周诸王世系,证实了《史记》的真实性,是一部不可多得的青铜史书。

宝鸡青铜器博物馆不仅为埋藏在地下数千年的青铜器提供了良好的保护环境,也使得我们可以有机会一睹这些国宝的风采。

对镜贴花黄

对镜贴花黄是铜镜主题的陈列展。宝鸡青铜博物院将铜镜与古人生活时尚联系在一起,展厅布局独特,以时间为线,串联起自原始社会至明清的市民生活风貌。

大汉时期生活昌盛,千秋一统,风格大气瑰丽,精巧的发髻与带钩无一不反映出民众生活的富足。汉代铜镜上常常出现一种神秘的羽人,耳朵尖长,身覆羽毛,背生翅膀。姿势有跑跳,有弹奏,有狩猎,有驭兽。羽人身着羽衣,有羽化升仙的寓意。铜镜纹饰大多是仙境生活和吉祥祝语,对仙境生活的追求和升官发财的渴望深深烙入铜镜铸造之中。

雍容华贵的隋唐是人人向往的盛世,也是铜镜发展的又一高峰。此时铜镜铸造工艺精湛,品质上等。镜体偏厚实,造型多种多样,纹饰清晰流利,取材写实,大多是奇珍异兽、奇花异草和神话故事,更具有浪漫情调。盛唐妇女绽放的裙摆、摇曳的首饰、华丽的发髻在铜镜的照耀下熠熠生辉。每逢八月初五玄宗生日,全国官员休假三天,百姓饮酒聚会相庆,颇为热闹。生日当天,玄宗会赏赐铜镜给四品以上僚臣,是为“千秋节”。受此风气影响,民间也开始流行赠予铜镜。

朗镜照千秋,铜镜走过千年,默然而立,等待着佳人素手再次将它磨光,对镜贴花黄。

陶语诉春秋

“陶语诉春秋”专题展览展出了陶瓷器四百余件,展览包含文明的初声、无字的天书、陶制的人生、盛唐的气象、凝固的风尚、土里土气——宝鸡地方窑址六个单元,足以为观者提供时间与空间上的全方位式的历史展现。

陶器随着史前人类进入新石器时代定居生活而出现;至商周时期,随着文明的进步和制陶业的发展,器类逐渐丰富,瓷器也在此时逐渐萌芽;至西汉晚期,陶器受世俗化的古典礼制影响,器物造型逐渐贴近实际生活;至盛唐时期,瓷器烧造业得到迅速发展,彩釉陶器唐三彩亦大放异彩;至宋代时期,砖雕作品逐渐被用于记录社会的人生百态等。

这些属于历史的出彩瞬间被记录在此次专题展览中的各类壶、鼓、罐、豆、瓶、灯、镇墓兽以及砖雕之上,它们作为文化传承的使者,为世人所参观。

明月照琼琚

“明月照琼琚”是关于古代玉器和艺术生活的展厅,展厅的入口处,中间布着几块零散的石头,微微仰头的小和尚,伴着背景的一轮满月,让人仿佛置身于一个美玉收藏者的家,是一种没有距离感的美和轻盈。

展厅的器物里以璧、琮、璋、瑗、璜、圭等玉礼器为主,以及部分作为礼制象征的斧、钺、戚、戈等玉兵器。古人用寓意温润的玉雕刻出代表血腥杀戮的兵器,在这样的奇妙结合下,化干戈为玉帛的生活艺术也显现了出来。通过重点式照明突出美玉的光泽通透,策展人用竹子,石子,剪影等元素将展厅与江南园林的惬意融为一体,光,展厅,是玉在此栖息繁衍的家。除了美玉,珊瑚,绿松石和玛瑙所象征的华丽的美也加入到这个江南美景的制作中。串珠的项链是这个展厅里最为多彩的颜色。