微史论·考察 ||18级美术学班—平凡的世界,岁月的诗篇

一路向西北前行,登高怀古,观石窟万佛、城墙巍峨;行走于自然怀抱,看铜川的山林晨雾、延安的二水三山、铜川的红石丹霞、神木的天高气清;漫步于古城的街巷,剪纸艺术、泥塑技艺,无名的手艺人是平凡中诞生的艺术家。陕北之行,我们走入的是一个“平凡的世界”,也是一个充斥着美的世界。

神木·红碱淖

澄澈的蓝天之下是一片沙滩,前方是一大片平滑如镜的湖泊。在蒙古语中,“淖尔”是湖泊的意思。从远处望去,岸上的沙子呈现浅浅的红色;加上此地水呈碱性,所以这里被叫做“红碱淖”。

站在浅滩上,隔此湖便可与内蒙相望。关于红碱淖,还有一个传说:昭君当年远嫁匈奴,停留此处时,想到即将告别中原,伤心哭泣,泪流不止,哭了七天七夜,她的眼泪便汇成这一泊澄明的湖水。所以红碱淖还有另一个名字——昭君泪。

传说终归是传说,任谁也不可能哭出这么多的眼泪。但此地确为昭君当年在中原的最后一站。昭君出塞,从此胡汉数十年无战乱。有诗赞曰:“一身归朔漠,数代靖兵戎。若以功名论,几与卫霍同”,可谓千古奇女子。而当时的她,又是怎样的心境呢?

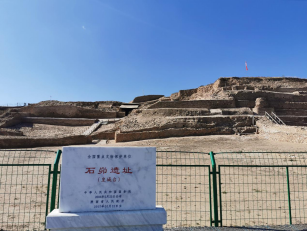

神木·石峁遗址

石峁遗址是目前发现的龙山至夏朝时期规模最大的城址,修建于距今约4300年,衰落于距今约3800年。它是探寻中华文明源头的重要起点,被列为“世界十大田野考古发现”及“二十一世纪世界重大考古发现”。透过这扇窗口,我们可以追溯到早在黄帝时期华夏一族的文明曙光。

石峁古城遗址由皇城台、内城和外城组成,其中南北墩台、门道、马面、角台、内外瓮城俱全,布局严谨周密,体量巨大。在遥远的新石器时代,城防建设如此完备,堪称奇迹。此外,城墙的砖石缝隙中发现有大量的玉器,显然是被人有意放置的。玉器有玉铲、玉刀、玉璜等,这种石峁特有的“藏玉于石”的现象,印证了“琼楼玉宇”、“玉门瑶台”的传说;玉器之精美表现出先民高超的制玉技艺;发掘出的简易乐器和大量头骨,又表现出当时巫术祭礼的盛行,暗示着伴随祭礼的血腥杀戮……

皇城台是城址腹地,是整个石峁城的核心,因此它的结构也最为严密、工程最为浩大、遗物也最为众多。多达九层的石墙,重重围护着中心的皇城台。尽管遗址因为千年的岁月而风化、残破,但想到这是四千年前的杰作,便实在令人惊叹。

子长·钟山石窟

钟山石窟始建于东晋,又名万佛寺、普济寺。其中三号窟对外开放,最为精彩。门楣上刻有三个篆体大字“万佛岩”。此窟开凿于北宋时期。石窟内的观音像、老子像和关公像,体现了“三教合一”的思想。主坛基上有三组十四座大型佛像,主佛像为释迦牟尼佛三世,从左到右依次是过去世、现在世和未来世,弟子迦叶和阿难立侍左右。石窟的墙壁上刻满小佛,据讲解说,该石窟内的佛像有一万三千七百余个。

此石窟有三奇:一,石窟占地面积仅225平方米,却容纳有上万尊佛像;二,采用拓雕的方法,从完整的山体中一点点掏挖出空间,佛像与莲花底座为一个整体,脱胎于整块山石。因此,这是一项极为浩大漫长的工事,工匠世代努力,历时97年才有了如今我们看到的规模;第三,石窟内佛像的颜色至今依旧鲜活明艳,这在国内的石窟中,颜色留存状况至今较好,也是比较罕见的。

因常年战乱,此窟并未完全完工。然而,尽管它褪去色彩、风化严重、地面坎坷不平,在我们眼中,它已然是尽善尽美的工程。从这一点来说,它已然超越了时间。即使岁月令其消逝失色,但只要人们看过它哪怕一眼,带来的震撼将长久留存;只要人们以各种方式记录下它的样貌,它流逝的风沙也便有了意义。