微史论||“知规守纪,共筑清廉”|中国廉政人物志·古代篇(二)

为深入贯彻落实习近平总书记关于党纪学习教育的重要讲话和重要指示精神,全面学习并严格执行党的规纪律令,不断加强党的纪律建设和作风建设,推动全面从严治党向纵深发展,美术史论系组织开展“知规守纪,共筑清廉”系列主题学习,引导广大师生通过学规明纪提升政治素养、锻造个人修养,培育清正廉洁的良好生态和风气。

为发掘传承廉政文化,我系特推出“中国廉政人物志”专栏推文。在专栏中,我们将分享中国历史上的廉洁人物故事,展示廉洁历史人物的清正风采与精神品格,以史鉴今,弘扬廉洁精神,学习他们的崇高品性与人格魅力,积极涵养清正廉洁的政治生态和工作风气。这不仅是为全面从严治党提供坚实的思想保障和文化支撑,亦是对我国优秀传统文化的传承和弘扬。

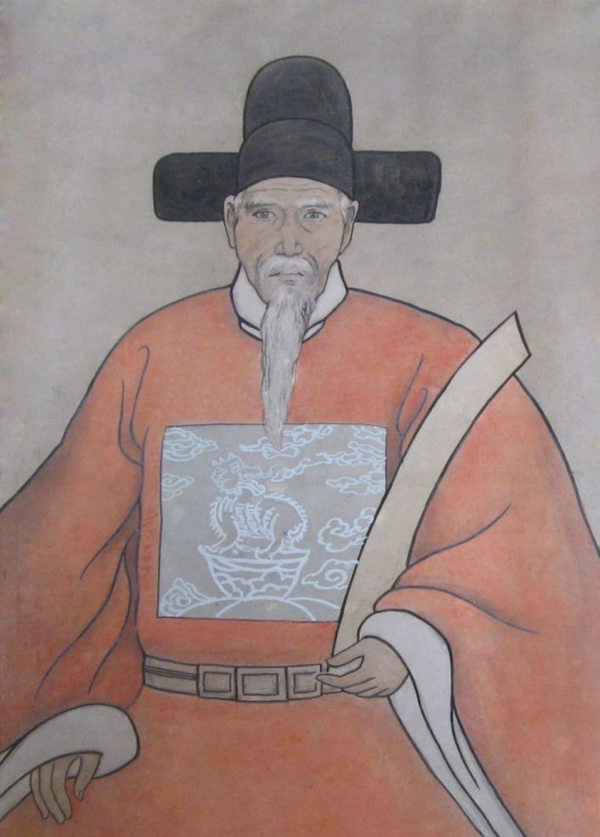

“两袖清风”:于谦

于谦(139年8-1457年),字廷益,号节庵,官至少保,世称于少保,明代名臣,民族英雄。明宣宗朱瞻基宣德初年授御史,出按江西,迁兵部右侍郎,巡抚河南、山西。明英宗朱祁镇时召为兵部左侍郎。土木之变,英宗被俘,郕王朱祁钰监国,擢兵部尚书。于谦力排南迁之议,决策守京师,与诸大臣请郕王即位,为明代宗,年号景泰。瓦刺兵逼京师,他身自督战,击退之,论功加封少保,总督军务,终迫也先遣使议和,使太上皇得归。1457年,以“谋逆”罪被冤杀。明孝宗朱佑樘弘治年间谥肃愍,明神宗朱翊钧万历年间改谥忠肃。著有《于忠肃集》。于谦、岳飞、张煌言并称“西湖三杰。

明朝正统年间(1436—1449年),宦官王振把持朝政,各地官僚多以珠宝白银进行贿赂,以求得官场上的庇护与提携。于谦严于律己、为官清廉,向来不与这些人同流合污。每次进京奏事,都不带任何礼品。他的同僚都劝他:“你虽然不献金宝,也应该带一些著名的土特产如线香、蘑菇、手帕等物,送点人情呀!”于谦笑着举起两袖风趣地说:“带有清风!”,并曾赋诗一首:“绢帕蘑菇与线香,本资民用反为殃。清风两袖朝天去,免得闾阎话短长。”

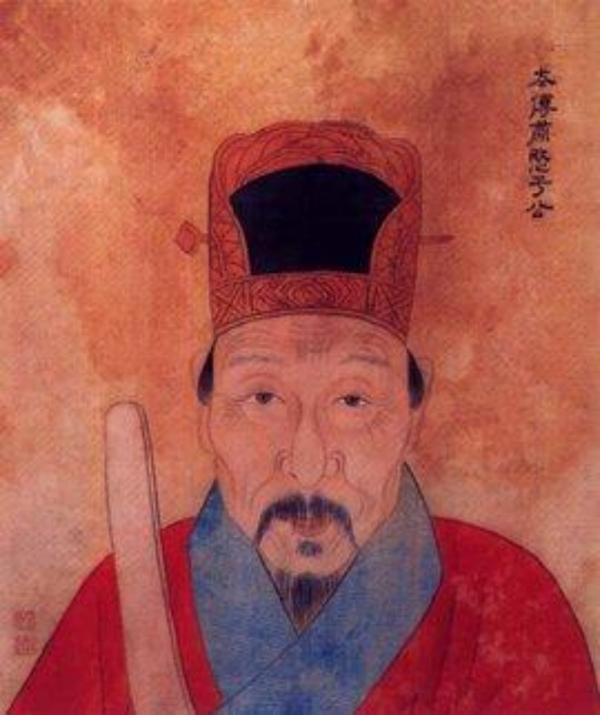

“廉洁奉公”:海瑞

海瑞(1515年-1587年),回族,明代著名政治家、历史学家、杂文家,著名清官。海瑞字汝贤、国开,自号刚峰,从教时被称为海笔架,后人称其为“海青天”,与宋代包拯齐名。

海瑞是中国历史上的著名清官。推行清丈、平赋税,并屡平冤假错案,打击贪官污吏,深得民心。嘉靖四十一年(1562),海瑞任诸暨知县;嘉靖四十五年任户部云南司主事。曾上书批评世宗迷信巫术,生活奢华,不理朝政等弊端。嘉靖四十五年(1566年),海瑞买棺材、别妻子、散童仆,以死上书,劝说世宗不要相信陶仲文这帮方士的骗术,应振理朝政,因而激怒世宗,诏命下狱论死。“这一奏疏的措辞虽然极端尖辣,但又谨守着人臣的本分。”——黄仁宇先生在《万历十五年》中如此评价这篇奏疏。嘉靖最初把这篇奏章留中不发,但最后还是气愤难平,下令将海瑞逮捕到东厂禁锢。首辅徐阶力救海瑞,黄光升则把海瑞上书比拟儿子骂父,以减轻罪责,并乘机把海瑞留在狱中,营护海瑞甚力。直至同年十二月世宗驾崩,穆宗即位,才奏请释放海瑞出狱。隆庆三年(1569年),海瑞调升右佥都御史,仍一如既往,惩治贪官,打击豪强,疏浚河道,修筑水利工程,并推行一条鞭法,强令贪官污吏退田还民,遂有“海青天”之誉,深受百姓爱戴。

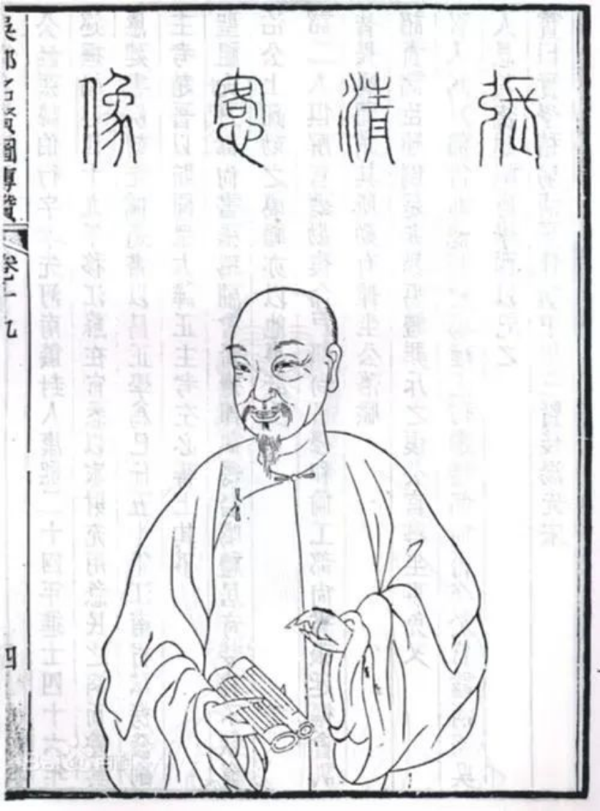

“义利源头识颇真,黄金难换腐儒心”:李汰

李汰(1448年-1520年),字清之,号立庵,湖北浠水县兰溪镇竹林塘村人,明代进士。1486年,由儒士领成化丙午年乡荐69名,登丁未乙榜,任江西永新训导。1498年,升任浙江义乌教谕。

1504年秋,朝廷任命李汰为主考官,主持福建秋闱,李汰乘舟南下。七月六日,他的船经过金华。停船歇息间,有人来报:有一福建乡绅拿着朝廷某官员的书信求见。李汰眉头一皱,但也不便拒绝,只好迎接来人上船。一阵寒暄之后,那人拿出一封朝廷某官员的亲笔信,李汰一看内容就恼了。原来,信中说:来人系我连襟,老大人此次赴闽主考,大权在握,望为其子网开一面。事成之后我将保你加官晋爵。知你清贫,区区薄礼,不成敬意,务请收下。李汰当即赋诗三首,严词拒之。

同年,一天深夜,有位求录者送来一包沉甸甸的黄金,请求给予通融,当即遭到李汰的回绝。事后,李汰挥笔写下一首表露心迹的拒贿诗:“义利源头识颇真,黄金难换腐儒心。莫言暮夜无知者,须知乾坤有鬼神。”李汰的刚正清廉,为他赢得了“江南第一清官”之美誉。

“一清二白”:张伯行

张伯行(1651年—1725年),河南仪封(今河南兰考)人,34岁中殿试三甲并赐进士出身,曾官任福建巡抚、江苏巡抚、礼部尚书。他一生为官操守极清,生活简朴清廉,深得百姓拥戴,被康熙誉为“天下第一清官”。

康熙四十五年(1706年),张伯行调任江苏按察使。到任后,张伯行不仅不收来访者所送礼品,连他的生活也简朴至极。他的官邸四壁萧然,仅小桌一张,床榻一副。他的日常花销,包括米面蔬菜、衣服穿戴,甚至是磨面的驴、石碾,都是从河南老家运来。尽管条件简陋,张伯行却“恬然安之”。

康熙四十八年(1709年),张伯行任江苏巡抚。为了杜绝接踵而来的送礼者,他特撰写《却赠檄文》张贴于居住的院门及巡抚衙门之上,巧用八个“一”字,表达他廉洁奉公的原则与操守。送礼者看到这样犀利的檄文,也不敢自讨没趣,便偃旗息鼓,悄然离去。这篇檄文也不胫而走,被人们誉为为政清廉的“金绳铁矩”,成为大清官场的一段佳话。

张伯行卸任江苏巡抚时,扬州城内万人空巷,百姓皆涌上街头以水果蔬菜相送,被他婉言谢绝。百姓们哭着说道:“您在任上,只喝了我们江南一杯水,您今天走了,千万不要推辞百姓的一点心。”万不得已的情况下,张伯行才收下一棵青菜、两块豆腐,以昭示自己为官“一清二白”。此后十余年间,张伯行历任地方巡抚、六部侍郎和尚书,花销均为自己俸禄与自家贴补,始终保持清正廉洁,被奉为百官楷模。

“廉者,政之本也。”中华廉政文化源远流长,并沿着历史发展的脉络不断丰富。廉政文化是以廉洁为核心、以文化为载体、以培育社会主义核心价值观为根本内容的文化。正所谓:“风成于上,习化于下”。廉洁从政,秉公用权,是我们党的光荣传统和优良作风,保持廉洁作风是推进党的自我革命的重要方法。期望通过对廉政文化与廉政人物史的学习与研究,引导师生明规守纪,推动崇德尚廉蔚然成风。