「Art视界」马晓琳 张垚 | 拓荒、延展与创新:西安美术学院西方美术史11教学模式探索与实践

拓荒、延展与创新:西安美术学院西方美术史教学模式探索与实践

Pioneering, Extension and Innovation:Exploration and Practice of Western Art History Teaching Model in Xi’an Academy of Fine Arts

西安美术学院美术史论系教授 | 马晓琳

四川大学艺术学院博士研究生 | 张垚

(原载于《西北美术》2023年第三期)

摘要:西方美术史课程是艺术类高校重要的艺术学理论基础课程,文章结合该学科特点,依据所见回忆与研究、校史档案与文献,总结并追溯三段教学历史发展,梳理出西安美术学院美术史论系不断传承、日益完善的西方美术史教学模式,探讨在“动态艺术史”教学改革下跨学科的参与式“艺术史剧场”实践成果。在大力推进“双一流”建设的背景下,西安美院美术史论系西方美术史学科以历史钩沉为基础,以内涵式、高质量发展为主线,积极汲取相近学科的多元文化,扩宽西方美术史教学方法,持续巩固中西方艺术史核心地位,为艺术类高校西方美术史专业的人才培养与教学改革提供参考与借鉴。

关键词:西方美术史 教学改革 艺术史剧场 跨学科

西安美术学院美术史论系是全国高等美术院校中较早开设西方美术史课程(以下简称西美史)的院系之一,美术史论家徐风先生、王子云先生、留美学者殷泓女士等知名学者先后任教,他们隐退后西美史本科教学由其培养的年轻教师继续授课,但此后西美史硕士招生却因此停罢十余年。2009年马晓琳重新开始该方向的硕士招生,加之朱青生、尚辉、曹意强、吕澎等外聘专家,使得西美史本硕博的人才培养得以延续,随后联合从国内名校引进或留洋归国的朱平、单海澜、齐彬、茹雷、张晨等骨干教师组成了美术学教研室,获批国家级“一流专业”建设点。立足于先贤们传统的西美史教学方式,又融入“性别研究”“视觉文化”“中西艺术交流”等多维度艺术史视野,西安美院西美史的教学逐渐探索出适合本专业师生的“合作参与式”教学模式,呈现出了跨学科的“艺术史剧场”实践成果,从而区别了其他高等美术院校西美史的教学,具备了西安美院西美史教学的独特风格。

一、1951年—1978年:建系之初西方美术史领域的拓荒

西安美院建校于1949年,而美术史论系最早缘起于建校之初的文艺理论教研室。建系之初,百废待兴。在1951年,为响应祖国“支援大西北”的号召,早年归国的华侨徐风先生放弃了上海美术专科学校的优越条件,举家西迁,赴西北人民艺术学院(西安美术学院前身)美术系任教,负责外国美术史及绘画基础课程(油画、水彩画)的教学与研究,并与1952年由国立成都艺专调任西北艺术学院担任教授的王子云先生一同开启了西安美院早期美术史论专业方向的教学,两位成为西安美院西美史教学的奠基者和中西美术考古的拓荒者。

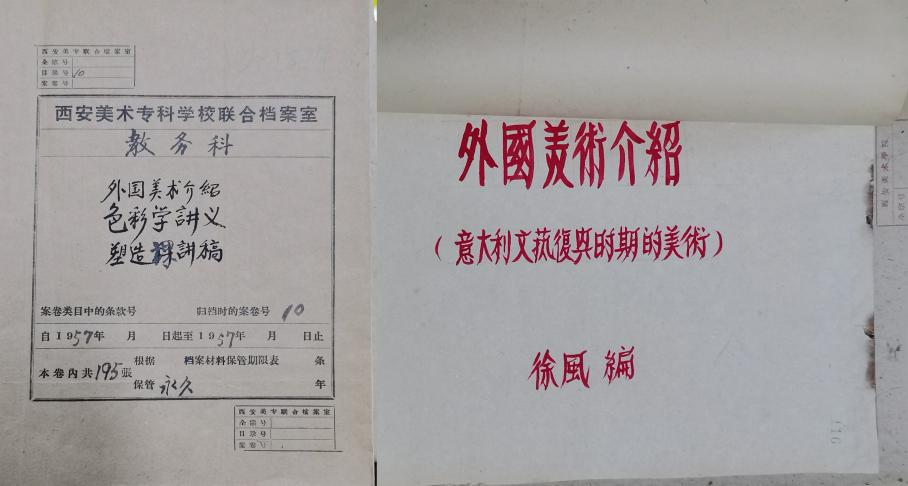

徐风先生在1937年毕业于上海美专艺术教育系,“受业于刘海粟、谢海燕、刘杭、王个簃等名师”[1],融汇中、西方美术史知识,又因华侨的身份,学术研究中兼具中西方绘画思想和美术教育理念。自西北人民艺术学院改为西安美术专科学校,徐风先生则负责《外国美术介绍》一课的讲授,由于当时国内西美史教材的欠缺,便手写了教材(图1)供内部使用。当时西美史教学按照美术史分期与分区域展开讲述,又因20世纪五六十年代中国与苏联的亲密关系,徐风先生西美史的教学与研究深受苏联美术影响,也接受了马克思文艺理论思想。在每段艺术时期的社会语境导入时,秉持着艺术他律性观念,常以该时期地区经济基础出发,再引申至意识形态问题,还引用列宁(Влади́мир Ильи́ч Улья́нов,1870—1924年)等苏联领导人的名言加以阐释,例如在讨论意大利文艺复兴时期的美术(图2)时,认为经历中世纪的黑暗后,意大利新的资本主义经济促使了新的意识形态,后诞生了相对应的上层建筑(艺术),并引用斯大林(Ио́сиф Виссарио́нович Ста́лин,1878—1953年)名言论证。

图1 徐风著《外国美术介绍》内部教材

图2 徐风著《外国美术介绍》内部教材中

《意大利文艺复兴时期的美术》部分内容

在此之后,徐风先生先后出版了《苏联美术(讲义)》《苏联名画欣赏选辑(一、二、三辑)》(图3),后又在《外国美术介绍》内部手写教材的基础上修订打印而成了《欧洲美术史(上、下)》内部教材(图4),修订了手写的错漏字,并在论及20世纪艺术流派时加入了艺术自律性观点,弥补了艺术观念的暂时性欠缺。徐风先生的西美史教学基本遵循美术史的历史进程顺序,通过单个美术家及其作品分析再扩大阐述某些国家或地区美术流派和风格的形成与演变,从而避免了对于美术家传记式的介绍。遗憾的是这两版内部教材并未附图,但经整理、修订于1994年正式公开出版了《西方美术史》教材书籍(图5),此书得到了徐风先生的“西洋美术史老师——原南京艺术学院副院长谢海燕教授和中国第一位西方美术史博士研究生导师刘汝醴教授审阅”[2],该书侧重绘画与雕塑艺术的介绍,并配有相关附图,扼要阐明各个历史时期的社会背景与美术发展的关系,增加了艺术作品相关的神话、圣经故事梗概,饶有知识性与趣味性。

图3 《苏联名画欣赏选辑(第一辑)》

图4 《欧洲美术史(上册)》内部教材

图5 徐风著《西方美术史》教材书籍

而王子云先生早在1930年便赴法国国立高等美术学校留学,油画作品就入选学院派春季沙龙展览会,此后研究重点开始转变,“我在国内是学习油画专业的,到巴黎后,……基于艺术应为人类社会服务的观点,才决心改习雕塑”[3],回国后于1941年率西北艺术文物考察团赴敦煌等地考察,1952年调入西北人民艺术学院(西安美术学院前身),通过在中国西北地区美术遗迹的考察与西欧诸国的艺术游历,1987年王子云先生整理、出版了《从长安到雅典——中外美术考古游记》,其中分为中国篇与欧洲篇,欧洲篇中以其国外考察经历为主线,论述了法国、日本、英国、西欧五国、希腊等国的美术历史遗存,次年编写了《欧洲雕塑艺术史》,该书以详尽的图史著称。而后编著的《古埃及雕塑艺术》和《古希腊雕塑艺术》两种图录,皆按时间线缜密梳理而成,完善了当时国内对于西方古代雕塑样式的认知。王子云先生以考古田野调查的方法接触西方古代艺术遗存,成为西安美院中西古典雕塑艺术研究的先驱。

基于徐风与王子云先生对西美史的贡献,早年西安美院西美史教学根据徐风先生编著的教材展开,使用艺术作品的翻印版大图展示原作,而后利用老式插卡幻灯机播放翻印的原作图片,教师依据所示原作图片展开讲解,是课堂的主导者,学生听讲并做笔记,而且时常会在教材空白处手绘原作的小稿草图,以做简要图示,学生利用教材文本与所示图片相互参照,便于更好理解艺术流派与艺术家的画面形式构成,以此实现视觉文化的渗透与领悟。在当时国内对于西方美术图史资料匮乏的情况下,这种“教师主导,图文并茂”的西美史教学模式甚是不易,在西安美院西美史教学过程中实现了从“一无所有”到“拓荒耕种”的突破。

值得注意的是,这种教学模式弊端也十分显著。首先,课程内容以教师主导为主,学生被动接受,这种教学方法虽是当时国内普遍的教学现象,但对于艺术家及其作品的讲解极大程度上受教师主观意识影响,可能缺乏学生自主探索与独立思考,不利于艺术生发挥思维扩展与艺术想象。其次,教材的编撰受苏联美术影响颇大,导致教材一直大力提倡现实主义艺术,从而容易轻视了其他艺术流派及其风格。教学中虽也参考使用当时国内早期引入的英译版、日译版的西方美术史教材,但出现了水土不服之态,对于西方美术不同时期艺术和流派评价问题在教学中只能做到抛砖引玉,缺少更多相关专著的导读与分析。再者,受限于幻灯机的放映尺寸、清晰度、色彩还原等问题,导致学生对原作尺寸大小欠缺理解,尤其对于感受诸如荷兰小画派等画幅尺寸较小的艺术流派而言,愈加困难;画面清晰度和色彩校准难以保证,使得原画中的一些细节无法完美呈现,学生对于图像学分析的观感大幅降低。然而,这些教学应用上的科技发展问题,伴随时代科技进步会一步步解决。

二、1979年—2013年:文章、译著的引入与艺术史多维度视野的开拓

随着改革开放,国门大开,中外艺术交流日渐频繁,西方经典艺术、现当代艺术作品以及新潮艺术观念涌入国内,国内继《美术》复刊后,《美术研究》《世界美术》《美术思潮》等期刊如雨后春笋般先后创刊,尤其央美的《世界美术》是专门“介绍外国美术的刊物,广泛地刊登各国美术史学家、理论家的著作译文,也刊登介绍国外各种风格、流派的作品和文章”[4]。这些期刊发表的西方美术史文章多为介绍国外艺术流派、经典艺术家及其作品,成为西方美术史进入国人视野的重要渠道,引发当时文艺界广泛讨论和争议。而后,书籍出版界也相继引进并组织翻译了大量西方经典书籍和西方近现代艺术文论,如范景中、潘耀昌等学者为贡布里希艺术理论进入中国付出了巨大贡献。西方艺术理论打开了中国传统艺术思想的禁锢,尤其是西方现代艺术潮水般汹涌地涌入中国,国内也掀起了“八五美术”的现代艺术思潮。

西安美院图书馆订阅了这些期刊以供师生阅览,同时西安美院西美史研究也开始适应国内对于西方现代艺术追逐的浪潮。“1982年8月由院长刘蒙天题写刊名的《西安美院学报》正式创刊出版,1985年更名为《西部美术》副刊名西安美术学院学报”[5],第一、二期先后发表了尚舟和乔良共同翻译的《博纳尔的绘画方法》和《西柯特的绘画方法》等西方美术史专题研究文章,通过形式分析的方法,就二位西方现当代画家的油画创作技法进行了探讨;当时由徐风先生培养的西美史方向硕士殷泓女士毕业后留校任教,期间翻译出版了英国学者爱德华·卢西-史密斯(Edward Lucie-Smith,1933年—)的《当代西方美术运动》(图6)和美国学者罗伯特·戈德沃特(Robert Goldwater,1907 —1973 年)的《现代艺术中的原始主义》,后移居美国,在美国得克萨斯农工大学康莫斯分校(Texas A&M University-Commerce)继续攻读博士学位,现任教于美国玛斯金格姆大学(Muskingum University);当时李星明与马晓琳研究生毕业后也翻译出版了国外现代画家译丛《杜桑》《马蒂斯》和《制迷巴尔蒂斯》等。由此可见,西安美院西美史研究关注点逐渐从苏联美术和欧洲古典艺术转向西方现当代艺术,从西方传统架上绘画作品转向西方现当代的装置、观念、影像、建筑等艺术,在徐风和王子云先生的西美史研究基础之上拓宽了西美史研究的深度与广度,外文专著的翻译可以更易接触到西美史研究与教学的原始语境,并逐步探索与国内外现当代艺术思潮相对接的途径。

图6 殷泓翻译出版的《当代西方美术运动》

伴随着西美史译著的引入和时代社会文化浪潮的影响,西美史史学发展逐渐梳理清晰,国内对西美史史料的扩充导致了美术史理论与研究方法的转变和共融,西美史教学与研究逐渐转向多维度的美术史视野。2004年因在西美史教学与研究中的卓越贡献,徐风先生荣获中国美术家协会颁发的“卓有成就的美术史论家”荣誉称号;2009年西安美院为纪念王子云先生艺术成就,设立了王子云艺术奖。西安美院也在这些先贤传统的图像学、形式分析学、艺术考古学等教学基础上,立足于西安古代丝绸之路起点的地理优势,展开了丝绸之路西亚美术考古研究,并融合了性别研究(女性艺术、LGBT艺术、酷儿艺术)、种族与后殖民理论、结构主义、精神分析学等艺术新视野。

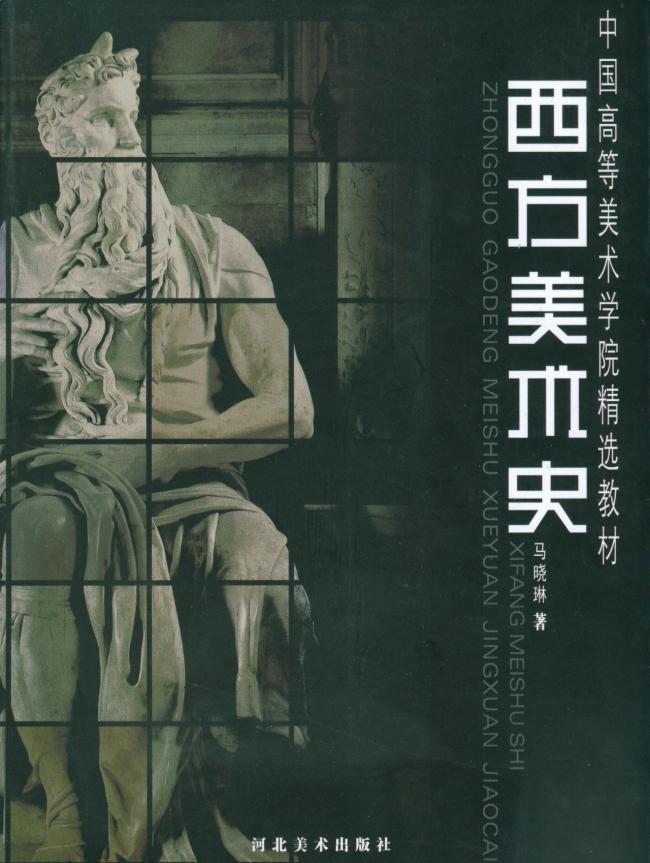

尤其对女性艺术的教学与研究颇有注意,2005年马晓琳重新整理并出版了中国高等美术学院精选教材《西方美术史》(图7),替代了徐风先生的旧版教材,成为西安美院西美史本科教材,2012年再版后被沿用至今,此书特意对西方历史上卓有成就的女性艺术家进行适当的分析评述。针对史论系师生又另外单独开设女性艺术与理论专题课程,将西美史中容易被忽略的女性艺术家及其作品重新审读,课程的设立回应了琳达·诺克林(Linda Nochlin,1931—2017年)“为什么没有伟大的女艺术家?”的设问,试图引导学生关注艺术史中“缺席”的女性艺术家,改变传统西美史教学中研究对象单一性别的现象。

图7 马晓琳著《西方美术史》教材书籍

(2005年第一版)

这一时期西安美院西美史教学模式以外文译著为教学基础,融汇多种美术史新视野,从教师本位出发,以教学目标为宗旨,尝试带动学生自主探究为主导策略,通过多维度艺术视角扩宽学生对于西美史的理解,并逐步引导学生对于美术史形成一种问题意识。学生对美术史学习过程也是对问题探索的过程,“应用‘直觉、逻辑、模拟’的科学方法从‘问题’或‘求解’出发来建构模式”[6],对于学生的成绩考评也由传统的知识性笔试转变为相关西美史研究论文撰写的评测,学生将自己对于问题的探索过程撰写成文,不仅可以巩固西美史基础知识,也锻炼学生论文写作的学术严谨性与规范性,为学生撰写学位论文打下坚实基础。由此,这一阶段西安美院西美史方向本科与硕士学位论文呈现出多层次、多角度的特点,证明了教学效果的显著,论文大都突破传统西美史研究视角桎梏,如刘静的《荷兰的面孔——十七世纪荷兰静物画研究》、张晨的《十九世纪东方题材绘画中的后宫闺房图像与东方主义建构》等,将西美史研究置于的全球艺术史的文化语境中,探究东西方跨文化与西美史本体研究的更多可能性。

2013年以“贯穿与跨越:美术史的研究视域”为主题的第七届全国高等院校美术史学年会于西安美院举行,其中西美史研究方向分成了丝绸之路美术研究、全球化语境下的美术史研究、跨学科与跨文化研究三个议题展开,内容包含中西艺术交流史、西亚艺术考古新发现、经典西美史作品新探、西方现当代视觉文化理论思考等,呈现出多元化的西美史研究新思路,拓宽了西美史研究的时空维度,实现历史与现实、理论与方法的碰撞与深入,该会议的召开也从西美史教学的角度为日后跨学科式的“艺术史剧场”参与式教学模式带来启示。

三、2014年—至今:跨学科的“艺术史剧场”参与式教学模式

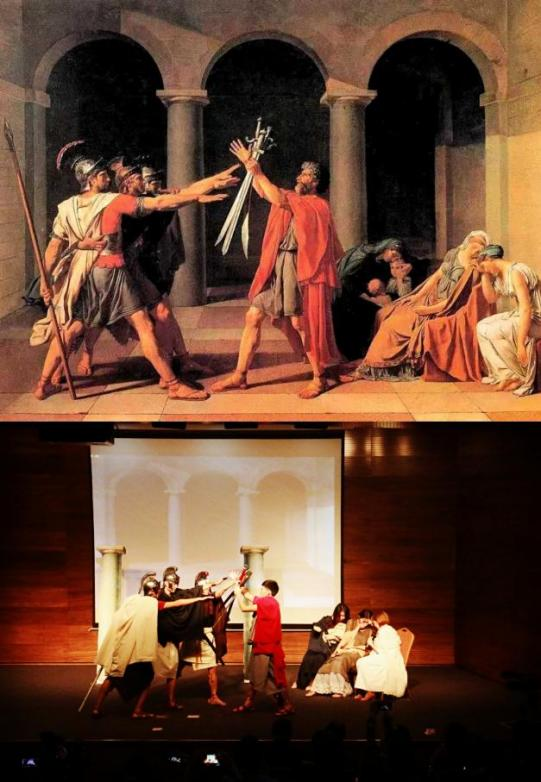

西美史研究逐渐融入世界美术史的跨文化和跨学科领域,同时“美术史正在成为以图像为媒介,深入探讨人类社会内部种种现象之间的联系、重构人类文化图景的基础学科”[7],故以教师讲授和学生被动式接受为主的传统美术史教学模式弊端逐渐显现,学生美术史学习主动性减缓,难以回归到美术史原境。由此西安美院西美史教学在马晓琳的带领下进行了“艺术史剧场”的参与式教学模式探索,以学生自编、自导、自演的方式进行美术史角色演绎和情景再现,最终以沉浸式的“艺术史剧场”展陈成果(图8)呈现,试图还原西美史中美术作品图像叙事、艺术家生平经历、艺术流派故事等。

图8 2014年“艺术史剧场”

《贺拉斯兄弟之誓》展陈剧照

艺术史剧场立足于西美史作品与艺术家史料,但叙事范围却超出传统艺术学叙事作品,研究对象涵盖了西美史、艺术家传记、图像叙事作品、艺术品实物等,极大程度上将艺术家、艺术品与社会、历史、文化语境关联起来,艺术史剧场剧本创作理念逐渐趋向于20世纪90年代在美国兴起的超越传统结构主义叙事学的“后经典叙事学”[8]或“新叙事理论”的理论,基于真实的艺术史史料和图像视觉作品的阐释,扩展传统叙事学边界与表现方式,注重艺术史剧场演绎的叙事情节、观众理解度和现场互动,将艺术史的故事通过多维度、跨学科、跨媒介的剧场式呈现。

艺术史剧场的西美史史料选择基于两种叙事方式:纪实与虚拟。前者是根据现存的西美史图像作品、相关文献记载与历史学、民族学口述史料相互印证,从而以实录的形式记叙艺术史故事,挽留和凝固住西美史的时间;后者则主要通过现代虚拟的剧场演绎形式——光效、投影等剧场媒介和历史真实人物虚拟空间场景在线等“蒙太奇式”剧场演绎,从而以现代特殊的媒介与剪辑演绎手法保存甚至重新创造西美史的时空意义。

梅里亚姆“观念—行为—音乐声音”[9]三维因果式“行为音乐”理论与身体行为表演艺术的融合推动了现当代艺术实验性剧场表演实践,加之数字媒体技术的快速发展,跨越了学科和媒介之间的鸿沟,使得剧场音乐、行为表演、舞蹈歌剧、舞美装置、服饰设计、视觉图式与艺术观念等多种美术专业可以并置在“艺术史剧场”中,通过跨学科的方式,打破美院各系专业方向壁垒,联合影视动画系、服装系等师生共同合作,全方位还原西美史原境。

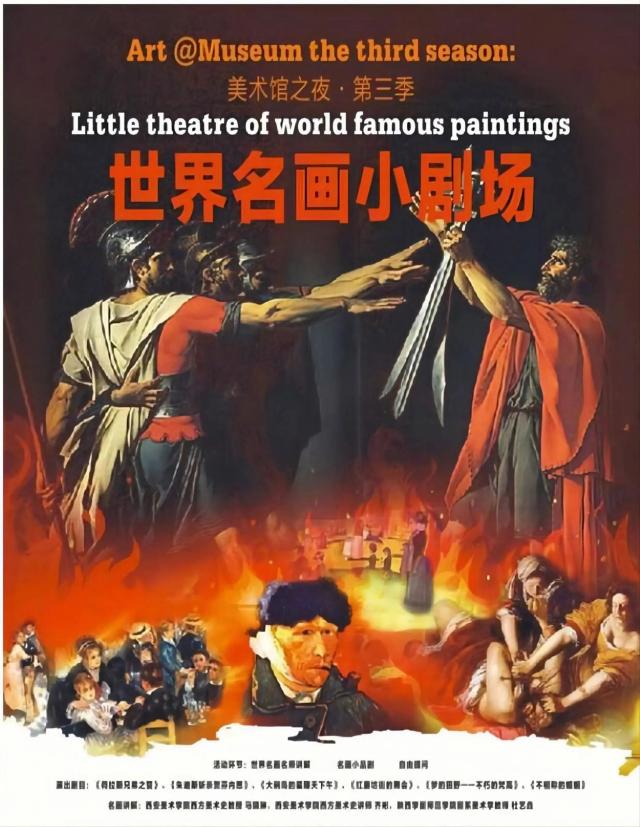

从2014年的《贺拉斯兄弟之誓》《红磨坊的舞会》《朱迪斯斩杀赫罗弗尼斯》等剧目到2018年的《草间弥生的两个世界》《Leave Me and Save Me》(蒙克)等剧目,再到2020年的《韩休墓壁画乐舞图》《步辇图》“快闪式”艺术史剧场,《艺术史剧场》课程剧目选择从以西美史题材范畴发展为现在穿越古今中外的多维度选题,符合世界美术史的概念,由完整的剧目演出改为短视频的“快闪”模式,更加贴合新时代新媒体宣传的需要。同时,结合西美史论系在2015年新设立的艺术管理学专业,策划了“艺术走进生活”的剧场演绎,西美史演绎剧场走进了西安市各大知名商圈、美术馆、博物馆等(图9),实现艺术与商业的融合,为学生的艺术理论学习提供了实践舞台。

图9 2014年“艺术史剧场”在西安美术馆演出海报

这种“艺术史剧场”的参与式教学模式改革侧重“反转课堂”,学生作为西美史教学的主体,教师在旁辅助,全系各年级师生通力协作共同完成艺术史剧目。针对艺术史及艺术史学理论的跨学科意识加以呈现,解决两方面的认识:一方面是对史学研究的方法、立场、视角加以梳理并借鉴;另一方面则是在中西史学理论的关照下,以中西史学比较视野、全球性眼光看待艺术史学问题,扎紧扎实本课题的基本论点。学生通过前期大量美术史资料的查阅,可掌握史论文献查阅技巧,培养资料梳理的能力。学生从浩渺的西美史中挑选适合史料的过程,是在充分地了解艺术家及其创作背景之后,合理并且富于创造力地对史料进行艺术加工,进行二度创作,使之成为一种叙事艺术。引入剧场的概念后,需完成艺术史剧本创作、分镜脚本和音效设计、服饰妆容考究等,以戏剧剧本的形式展现艺术史史料的内涵、意义、艺术观念和文化价值。学生还需担任剧场演员,在发挥学生主观能动性的同时也有利于培养学生多维艺术兴趣和剧目团队合作能力,使得美术史叙事从单一的视听生理认知延伸至肢体动态表演与想象的感性认知。

艺术史剧场打通了“史”(艺术史)与“论”(艺术理论)、文学与图像等多元领域,“‘观看’比‘阅读’能更有效地帮助人们理解历史”[10],所以艺术史剧场的情景式演绎更具艺术史的沉浸感,从学生的自主学习视角带动全身心体验西美史的历史。“人们常常只有在回想起一些著名的历史题材的绘画作品后,才能对历史事实确信不疑”[11],这些视觉艺术图像记录的历史是经过艺术加工的,所以学生们在使用图像学等研究方法分析西美史图像时必须结合历史文献和其他相关图像对比佐证,再现作品往昔真实面貌的艺术史。

这种参与式教学方式将艺术史剧场的第一课堂教学与大学生校园文化活动相结合,实现课堂与社会公共空间的联动。同时,利用博物馆、美术馆中大量的艺术资源,不断丰富学西美史教学和社会美育的内容,也拓展美育惠及的人群及空间。该教学模式不仅积极响应了国家号召的复合型人才培养需求,学生将所学的理论知识与剧场实践结合,自发培养了自身的综合能力;而且面对近些年艺术类高校对于课程设置、人才培养、教学方法、管理手段等方面的改革要求,促使教师教学的主动性、创造性相应加强,学生学习的热情和自主性也能得到充分鼓励。

结语

西安美术学院西美史专业教学从课程开设以来经历了三个时阶段。第一阶段是1951年后徐风先生西迁与王子云先生任教至1978年改革开放前,徐风先生从苏联美术切入研究,编撰了西安美院最早一版的西美史教材,使用老式教学幻灯机辅助教学,摆脱当时国内西美史图谱资料缺乏的困境,形成了“教师主导,图文并茂”的西美史教学模式;王子云先生通过实地考察以美术考古的视角研究中西古典雕塑,实现了早期西美史领域的拓荒。第二阶段从改革开放后的1979年至2013年第七届全国高等院校美术史学年的召开,西安美院顺应西方现当代艺术涌入国内的浪潮,西美史研究重点转向西方现当代艺术,多篇相关文章发表在《西安美院学报》,同时多本介绍西方现当代艺术流派与艺术家的译著被殷泓、李星明与马晓琳等人翻译出版,随着美术史与人文社科的融合,也将西美史教学引向多维度艺术史视野,培养学生的西美史问题意识,引导学生立足全球史观和多维视野,自主探索并解决问题。第三个阶段从2014年“艺术史剧场”参与式教学模式改革开始,西美史教学更加注重学生创造性培养,师生合作进行跨学科的艺术史剧场实践,实现“动态艺术史”教学改革,让艺术史穿越古今,教学模式也更加适应新时代的新要求。

通过对于西安美院西美史教学七十余载发展历程与教学模式的历史梳理,可以发现,西安美院西美史教学是不同时代美术思潮的侧影,在此研究方向上不断继承老一辈学者的优良传统,学术研究上开拓进取,亦具有西安美院自身课程改革的特色,适应新时代发展需求,更注重培养学生主观创造性。西安美院对于西美史教学模式的探索与实践未曾停止,将一直肩负新时代培养新型艺术人才的使命,任重而道远,砥砺前行。

注释

[1]邵养德:《徐风的艺术“廊桥”》,载《美术观察》2004年第4期,第102-103页。

[2]徐风著:《西方美术史》,陕西人民教育出版社1994年版,第2页。

[3]王子云:《从长安到雅典——中外美术考古游记》,陕西人民美术出版社1992年版,第311页。

[4]世界美术编辑部:《发刊词》,载《世界美术》1979年第1期,第4页。

[5]王沛:《西安美术学院学报历史沿革》,载《西北美术》2018年第4期,第138-141页。

[6]陈效飞、何星、任春华:《我国教学模式研究的历史回顾与时代走向》,载《安庆师范大学学报(社会科学版)》2022年第05期,第96-101页。

[7]孙嫣:《美术史研究的现状及趋势——以美术史学年会为视角》,载《南京艺术学院学报(美术与设计版)》2013年第4期,第68-71页。

[8]龙迪勇著:《空间叙事学》,北京:生活·读书·新知三联书店出版社2015年版,第2页。

[9]王帅红:《梅里亚姆音乐行为理论的困局与解局》,载《艺术探索》2018年第2期,第103-108页。

[10]转引自[法]阿兰·施纳普:《遗迹、纪念碑和废墟:当东方面对西方》,李晓愚译,载范景中、曹意强主编:《美术史与观念》(第5辑),南京师范大学出版社2007年版,第49页。

[11][荷]赫伊津哈:《历史改变形态》,载周兵译:《历史与当下》(第2辑),上海三联书店2005年版,第230页。

基金项目:本文为2021年度陕西省艺术社会科学规划项目《新中国西北部女性艺术家研究》阶段性研究成果(项目编号:SY2021025)

备注:徐风先生于2023年1月6日在西安安然离世,享年106岁,谨以此文深切缅怀。

作者简介

马晓琳,1986年本科毕业于陕西师范大学外文系,1994年毕业西安美术学院美术史论专业,获文学硕士学位,留校任教至今。现为西安美术学院美术史论系教授,硕士研究生导师。主讲西方美术史和西方现代艺术史。主要研究方向为西方现当代艺术、性别与女性艺术。出版专著《西方美术史》《图像、性别与观念》《莫里索——印象主义的彩虹》,译著有国外现代画家译丛《杜桑》《马蒂斯》《制谜巴尔蒂斯》,并在核心刊物发表学术论文多篇。曾获新闻出版署首届中国优秀美术图书奖铜奖、陕西省教委人文社科研究优秀成果奖二等奖以及陕西省高等学校优秀教材二等奖。创立《艺术史剧场》课程,并荣获第三届社会美育国际艺术节优秀课程奖。

张垚,本、硕皆毕业于西安美术学院美术史论系,师从马晓琳教授,期间获研究生国家奖学金、“陕西省优秀毕业生”等荣誉。现为四川大学艺术学院2023级在读博士研究生,导师为吴永强教授。研究方向为跨文化艺术比较研究,在《美术观察》《美术大观》《西北美术》等专业刊物发表多篇学术论文。