2023届美术史论系硕士研究生毕业论文展(第一期)

前言

前言

| PREFACE |

“艺术”一词在历史维度中是一个充满动态的概念,艺术史研究的范围与方法也随着这一概念的变迁而不断扩大,呈现出一种前所未有的开放姿态。从以绘画、雕塑、建筑为核心的传统艺术形态,到古代生活与丧葬遗存,再到当代五光十色的视觉图像,都被陆续纳入“艺术史”的研究范畴之中,成为今人建构“艺术”这一精神世界的素材。这一态势既为艺术史学科的发展提供新的机遇,同时也对艺术学理论类专业人才的培养提出了新的挑战。

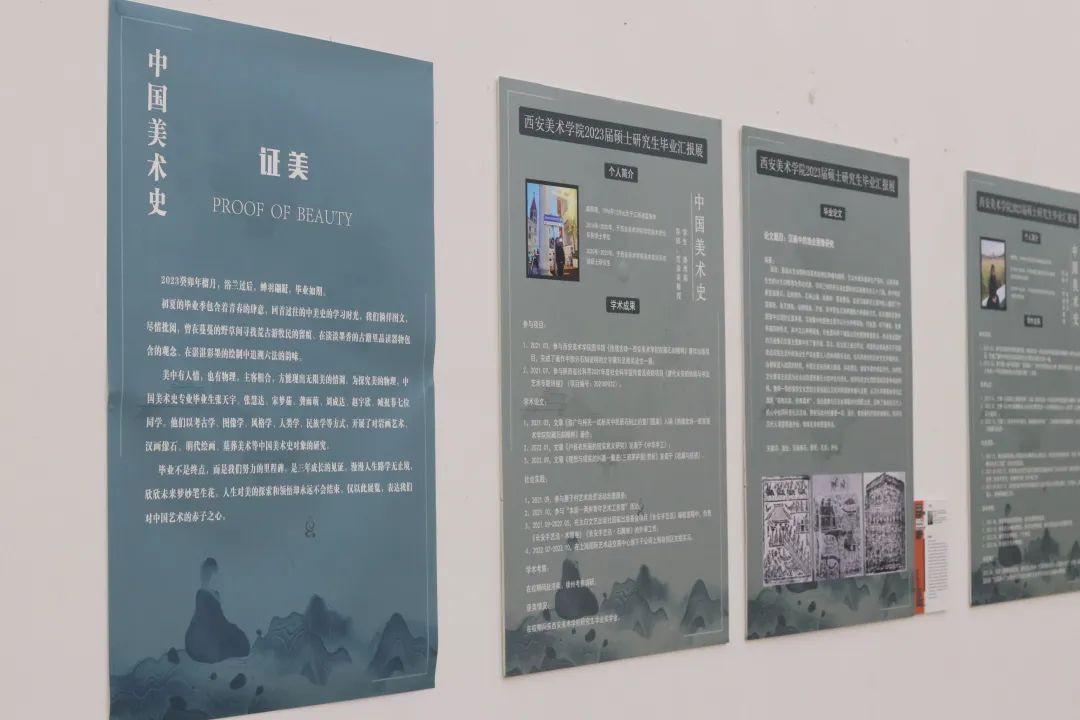

为应对这一挑战,我们努力探索艺术学理论专业人才培养的新模式,在坚持加强研究生对美术本体的研究能力的同时,积极拓展学生的学术视野,鼓励学生以跨文化研究的视角与方法进行艺术史的研究。参与此次展览的25位同学,克服疫情带来的不利影响,完成自己的毕业论文。本次展览主题为彼时·此时,意在突出本届毕业生的研究方向、研究重点贯穿古今中外,正是过去与现在乃至未来的结合,并通过划分“证美”“尘光”“共生世”“以民为本”“边缘·身份”以及“牲牲驼道”六大板块来进行展示,选题范围涵盖了古代艺术史、艺术遗存以及当下艺术生态,体现了他们三年来对美术本体以及美术与历史、社会之间的关系所进行的思考与探索。从中既可以看到他们对美术本体研究的坚守,也可以看到努力突破传统艺术史研究边界与方法的尝试。他们的结论与观点也许略显青涩,但其努力探索的精神值得肯定。

为响应西安美术学院“名家、名师、名生、名作、名校”之“五名”战略,展示美术史论系2023届硕士研究生的研究成果,特此将我系2023届硕士研究生毕业论文概要向大家呈现,分为艺术考古、中国美术史、西方美术史、丝绸之路美术史、艺术管理与教育、民艺与非遗等6个研究方向,共分为两期推送发出,本期推送为第一期,欢迎大家交流、批评与指正。

美术史论系

2023年5月16日

壹

壹

中国美术史研究2023 || 时空留痕

主题词:证美

2023癸卯年榴月,洛兰过后,蝉羽翩斑,毕业如期。

初夏的毕业季包含着青春的肆意,回首过往的中美史的学习时光,我们徜祥图文,尽情批阅,曾在蔓蔓的野草间寻找荒古游牧民的留痕,在淡淡墨香的古箱里品读器物包含的观念、在湛湛彩墨的绘制中追潮六法的韵味。

美中有人情,也有物理,主客相合,方能现出无限美的情调。为探究美的物理,中国美术史专业毕业生张天宇、张慧达、宋梦茹、龚雨萌、刘成达、赵宇欣、臧祝菲七位同学。他们以考古学、图像学、风格学、人类学、民族学等方式,开展了对岩画艺术、汉画像石、明代绘画、墓葬美术等中国美术史对象的研究。

毕业不是终点,而是我们努力的里程碑,是三年成长的见证。漫漫人生路学无止境,欣欣未来梦妙笔生花。人生对美的探索和领悟却永远不会结束。仅以此展览,表达我们对中国艺术的赤子之心。

1

1

《唐代长安地区女着男装研究——以蹀躞带为例》

作者:范芗茗

指导教师:卢昉教授

范芗茗,陕西西安人,2020年本科毕业于西安美术学院艺术史论专业,同年攻读艺术学理论硕士研究生学位,专业方向艺术考古,在校期间完成多篇论文发表,获得2021-2022学年国家学业奖学金。

范芗茗,陕西西安人,2020年本科毕业于西安美术学院艺术史论专业,同年攻读艺术学理论硕士研究生学位,专业方向艺术考古,在校期间完成多篇论文发表,获得2021-2022学年国家学业奖学金。

论文简介

唐代女着男装是指女子着男装或胡服样式,而面容妆饰、发式、鞋履等可以保持唐代女性本色。这种现象出现在中国古代是特殊的,出现在唐代又有一定的合理性。唐代女着男装是在历史的演变与发展及多种因素之中共同促成的,反映着物质文化的发展,并蕴含着时代特征与精神及文化内涵等。唐代女着男装样式与佩饰的变化是丰富的,是时代风貌的变迁与人文思想转变的印证。研究唐代女着男装现象,可以厘清女着男装现象的渊源,以及服饰与佩饰之间的搭配,在此基础上挖掘其中的文化含义及所反映的社会制度,对进一步理解唐代社会的开放与包容、审美变迁、女性自我意识觉醒等问题有着深刻意义。

本文从唐代女着男装服饰中选取腰间佩饰“蹀躞带”为切入点,收集整理唐代长安地区考古发掘材料中墓室壁画、人物俑、石椁线刻等图像资料进行分析与研究,运用考古学、艺术学、艺术考古学等学科的研究方法,力求全面地探究“蹀躞带”在女着男装中的发展演变与文化内涵,从而探寻社会风尚、思想观念、时代精神等因素对女着男装的影响关系,以及反映的唐代女性问题。

2

《汉画像中渔业图像研究》

作者:龚雨萌

指导教师:范淑英教授

1996年生于江西宜春市,2016年-2020年就读于西安美术学院美术史论系获学士学位,2020年-2023年于西安美术学院美术史论系攻读硕士研究生。

1996年生于江西宜春市,2016年-2020年就读于西安美术学院美术史论系获学士学位,2020年-2023年于西安美术学院美术史论系攻读硕士研究生。

论文简介

渔业,是指水生动物和海藻类植物的养殖和捕捞。它以水域为基本生产资料,以具有再生性的水生动植物为劳动对象。目前已知的有关渔业题材的汉画像石共五十三幅,其中包含墓室画像石、石椁部件、石祠山墙、画像砖、墓室壁画。这些汉画像石主要向世人展现了竹笼捕鱼、鱼叉捕鱼、动物捕鱼、钓鱼、徒手抓鱼及渔网捕鱼六种捕鱼方式,结合捕鱼在整体图像中出现的位置来看,汉画像中的图像主要可以分为亭榭观鱼、钓鱼图、桥下捕鱼、鱼塘养殖四种形式,其中又以亭榭观鱼、钓鱼图和桥下捕鱼出现的图像数量最多。有关渔业题材的汉画像石位置主要集中在了鲁西南、苏北、皖北的三省交界处。很显然此类画像石不仅是表达现实生活中的渔业生产或者墓主人的休闲娱乐活动,也与其地处的历史文化环境有关。由春秋进入战国的阶段,中国正在经历烽火狼烟、兵戎相见、诸侯争霸的战乱时代,此时的文化教育正在因为社会动荡遭受着巨大的冲击与洗礼。也恰恰在文化思想领域百家争鸣的时候,鲁南一带的儒学文化思想在诸侯国以及民间顽强地传播与发展。从汉代早期黄老学说过渡到“罢黜百家,独尊儒术”,渔业图像与历史故事题材的搭配出现,反映了渔业在汉代人的心中也同样是礼仪活动、祭祀活动中的重要一项。另外,表现垂钓内容的画像石,则多与汉代人渴望得道升仙、物阜民丰的愿望有关。

3

《明崇祯峥霄馆刊本〈辽海丹忠录〉版画考索》

作者:刘成达

指导教师:范淑英教授

1996年生于山东省青岛市,2016年-2020年毕业于西安美术学院美术史论系,获学士学位,2020年-2023年就读于西安美术学院美术史论系攻读硕士研究生。

1996年生于山东省青岛市,2016年-2020年毕业于西安美术学院美术史论系,获学士学位,2020年-2023年就读于西安美术学院美术史论系攻读硕士研究生。

—毕业季 —

论文简介

《辽海丹忠录》成书于明末崇祯年间,其以小说的形式呈现,在展现文学性的同时又兼具极高的纪实性,因此被称划归为“时事小说”。作者陆人龙的生平事迹极为模糊,但我们可以通过史料中的蛛丝马迹对其进行一番梳理和推测。同时,陆人龙的创作缘由,撰写时间,小说体现出的纪实性及其日趋“冷门”的原因,都与当时的历史语境息息相关,我们亦可对其进行推断。

小说以明末将领毛文龙经营东江镇抵御后金的事迹为蓝本编撰而成。现藏于日本内阁文库的明崇祯峥霄馆刊本《辽海丹忠录》附有四十幅精美的版画,每幅版画对应一回,展现的是这一回中重要历史事件里最具代表性的场景。这些内容皆有相关的历史记载,蕴藏着大量的历史信息。

每幅版画出现的具体细节也值得考究。文章将这些物象划分为“具有奇幻色彩”、“具有臆想性”、“具有程式化”、“具有写实性”这四个部分。“具有奇幻色彩的部分”多指梦中场景及塘报所奏之异事。例如第六回毛文龙梦中孤身登七层宝塔,第二十五回神人“温元帅”破除奸谋。“具有臆想性的部分”多指对于辽东女真(后金)人形象的塑造,这严重受传统刻板印象的影响,与之相关的很大一部分描绘并不符合明朝女真人的特征。“具有程式化的部分”涉及方面较多,例如房屋构造、家具摆设、官员补服形制等,皆为明代版画“通用”的表现方式。“具有写实性的部分”涉及到明朝官吏、百姓、军队将士的服饰,场景的塑造等,这些都是作者所处时代的真实描绘,具有很高的还原度。

这些版画传达出当时人们对于对毛文龙及众多慷慨赴死的将士的扼腕叹息及敬意,也传达出对时局的愤懑与无奈,无不流露出对浩然正气的宣扬。同时,对于后金将士勇猛善战、精于谋略的刻画,也表达出对后金的恐惧与忧虑的心态。

此外,这些版画对毛文龙的历史评议也具有重要参考价值。

4

《宋金墓葬守灵治丧图像研究》

作者:宋梦茹

指导教师:范淑英教授

1996年生于河南省驻马店市,2016年至2020年毕业于洛阳理工学院艺术设计学院,获学士学位,2020年至2023年于西安美术学院美术史论系攻读硕士研究生。

论文简介

守灵治丧图像,即表现丧葬场景的图像。宋金墓葬中守灵治丧图像的种类、数量发现较多,地域分布也十分广泛。其中图像的种类有灵座图、奔丧图、守灵图、出殡图、法事图及引渡图,分布地区主要集中在今河南、河北、山东、山西、湖北等地,且不同种类的图像在各个地区的分布情况不同。

本文在现有材料及已有研究成果的基础上,对宋金墓葬中的守灵治丧图像进行梳理。首先,对守灵治丧图像的种类和内容作详细的描述及分析。其次,对守灵治丧图像的区域分布进行介绍,在区域分布的基础上对图像作分期研究,总结其发展演变过程。而后,从图像本身出发,结合文献记载及相关史学研究成果,讨论守灵治丧图像区域传播的问题,并分析其历史原因。最后,探析守灵治丧图像在墓葬兴起的原因,并试论厚丧观念对礼制的影响以及厚丧观念与佛道二教的结合对宋代丧葬习俗及墓葬装饰产生的影响。

5

《辽墓甲胄武士图像研究》

作者:臧祝菲

指导教师:范淑英教授

臧祝菲,1997年生于青岛,2016年毕业于青岛市十七中,2020年于西安美术学院获学士学位,同年获得推荐免试研究生资格,2020年至2023年于西安美术学院美术史论系攻读硕士研究生,研究方向为中国美术史,2020年获研究生学业奖学金。

—毕业季 —

论文简介

辽代墓葬中发现了大量两两相对、身着甲胄的武士形象,分布在内蒙古、辽宁、山西、河北、北京地区。本文采用考古类型学分析的方法将辽墓中所发现的33例甲胄武士图像材料进行细致分型、分期的基础性研究,从中找到其图像来源与发展规律。甲胄武士图像的分期分为三期,早期数量较少,中期持续减少,到了晚期才开始蓬勃发展,图像的类型和数量都急速增长。根据地域以及图像类型将分区分为北区与南区,北区的类型呈现多样化,而南区发现的图像类型则较为集中。

本文将所搜集到的甲胄武士图像与同时期以及前代的类似图像进行对比作为切入点,发现每一期的图像来源有所不同,既有图像本身的传承也有每一期独有的特征,作为中国古代墓葬中的传统图像,其变化与辽、宋与其他地区之间的文化交流传播息息相关,更与辽朝的汉化进程密不可分。本文从图像的角度出发,从中梳理出图像的时间与空间的演变,从而探求图像的发展规律与北迁汉人的迁徙路线、契丹人的南下的扩张、辽代政权不断推进的汉制政策以及汉化思想息息相关。

6

《玉树称多塔岩画的分类与分期研究》

作者:张慧达

指导教师:苟爱萍教授

张慧达,女,中共党员,硕士就读于西安美术学院史论系,研究方向为中国美术

张慧达,女,中共党员,硕士就读于西安美术学院史论系,研究方向为中国美术

史研究。

论文简介

塔岩画是凿刻在岩石上的一种垒石搭构台阶式塔状图像,因大多数图像造型与塔建筑接近,岩画学界称其为塔岩画。塔岩画主要分布在西藏、青海、宁夏及甘肃,以青藏高原东部的青海省玉树州称多县境内的塔岩画分布数量最多、类型最为丰富。从称多岩画的制作环境来看,称多塔岩画点均沿着通天河流域逐水分布,岩画点主要以小型崖壁或大石居多。目前学界对于称多塔岩画的学术研究比较少见,尤其对称多塔岩画的整体梳理分类与系统性分期较为缺乏。本文从田野调查及图像绘制出发,对称多塔岩画进行系统分类与合理分期,并结合文献资料分析讨论称多塔岩画的发展演变因素。

本文第一章阐述称多地区历史人文背景。从史地背景出发,梳理称多岩画所处地理及历史人文环境。第二章展现称多岩画田野调查一手资料,以最新调研资料为基础,对可辨认并含有塔岩画的岩石点进行图像整理、绘制与分析,完整呈现称多岩画图像的具体位置、尺寸、形态、技法及刻画痕迹。基于图像材料,通过对图像的分析,将塔图像进行分类,为岩画的分期研究奠定基础。第三章在图像分类基础上,结合制作技法、刻画痕迹、叠压打破关系、塔岩画与其他岩画的组合关系,将传统断代方法与塔岩画图像具体特征及当地历史人文发展综合运用,文献与图像及图像与图像互为证据,对不同类型塔岩画进行分期及初步年代的判断,并分析塔岩画图像的发展变化及演变因素。

7

《四川甘孜新龙县日姆达岩画图像志研究》

作者:张天宇

指导教师:苟爱萍教授

西安美术学院美术史论系中国美术史专业硕士研究生,本科获得优秀毕业论文奖。硕士获国家学业奖学金、国家励志奖学金、西安美术学院学院一等奖学金,“三好学生”等荣誉。研究生期间论文入选郑州大学全国第八届“中原美术”学科建设学术研讨会、广西艺术学院第二届中国--东盟国际研讨会以及西安美术学院第十一届学术月论坛并获奖。

西安美术学院美术史论系中国美术史专业硕士研究生,本科获得优秀毕业论文奖。硕士获国家学业奖学金、国家励志奖学金、西安美术学院学院一等奖学金,“三好学生”等荣誉。研究生期间论文入选郑州大学全国第八届“中原美术”学科建设学术研讨会、广西艺术学院第二届中国--东盟国际研讨会以及西安美术学院第十一届学术月论坛并获奖。

—毕业季 —

论文简介

新龙先民在日姆达一块264平方米的巨壁上凿刻了687幅岩画图像。这些岩画是在新龙早期游牧风俗与及环境共同作用下形成的,岩画的凿痕保留着新龙先民游牧生活的历史、族群迁徙的方式、宗教信仰仪轨和对象,是研究青藏高原岩画与历史的珍贵史料。但因日姆达岩画所处的青藏高原西南地带海拔高达4200米,交通闭塞。学界一直未能注意到该处岩画,关于新龙日姆达岩画的信息,仅有2019年《藏地阳光》刊登的一篇短文。至今仍未形成对新龙日姆达的专业研究。2021年7月,笔者在导师的带领下对新龙岩画进行了实地田野考察,采集了相关图像与数据。本文基于采集图像与数据的基础上,将新龙日姆达岩画基本识别,并绘制线描图像,展开图像志研究。

本文主要分为三个章节。

第一章为新龙日姆达岩画所处地理环境及历史文化的原境探究,主要将新龙日姆达岩画放置于雅砻江峡谷的历史与生态中,分析蕴含在岩画创作时空的古物产、古历史、古地理、古民俗,为后文开展图像志研究的提供参考。

第二章对新龙日姆达岩画开展前图像志描述,将新龙日姆达岩画主要区域分为八组,对八组内的单体岩画图像进行逐个概述。在此基础上,对“鹿”“牛”“人”等主要岩画类型特点进行归纳总结。随后对岩画图像进行风格分析,将岩画划分为“通体凿刻”“线条表现”两种制作方式;“简洁式”“装饰样式”“严谨样式”三种风格类型。

第三章基于前图像志所得材料基础上,利用图像志方法分析日姆达岩画的内涵,将新龙日姆达岩画内涵分为“宗教文化”“游牧属性”“狩猎内涵”三个维度,分析与还原新龙古代游牧民的社会生活诸方面。

8

《鲁南地区汉画像石中树图像研究》

作者:赵宇欣

指导教师:范淑英教授

赵宇欣,1997年出生于陕西省西安市2016年9月—2020年7月,毕业于西安美术学院美术史论系获学士学位。2020年—2023年,就读于西安美术学院美术史论系攻读硕士研究生。

毕业季

论文简介

鲁南地区共出土树图像画像石 68 幅,分布地区包括济宁、临沂、枣庄和日 照。按照树木主干的形态特征可以将树木分为直干类、斜干类、曲干类,依据树 木的分支方式又可以将这三类树木分为 24 型,展现出了鲁南地区树木造型的多 样性。通过对画像石中树木造型的梳理,发现这些树木图像在一定程度上是对现 实生活中树木的再现。直干型的树木描绘的是柏树、松树、桑树;斜干式树木描 绘是榆树、石榴树;曲干式树木描绘的则是银杏树和槐树。通过树木图像组合元 素的观察,可以发现这些图像能够归为 4 种图式,且具有不同的意义。在树木与 建筑的组合中多表达楼阁拜谒题材;树木人物的组合中,树下人物多为古圣先贤;树木与车马的组合,除了在树下停放空车作为墓主升仙工具外,还在车马出行图中作为行道树出现。属于树木与动物的组合则多与凤鸟、黄龙、羽人、白虎、麒 麟等瑞兽连用。通过对图式的梳理发现,各类图像在西汉时期就已出现,到了东汉时期则是在同一图式中堆叠更多元素和增加图像内涵。究其原因,应是得天独厚的自然条件,它不仅造就了鲁南地区丰富的树木资源,也为树图像的产生提供了自然基础。鲁南地区树图像中不同树种的选择,共同反映出两种文化内涵,一种就是在厚葬观念下的墓树习俗表现,另一种是将现实中的树木构建成仙树,作为墓主祈求长生与去往仙界的通道。

贰

西方美术史研究

2023 || 时空留痕

主题词:边缘·身份

“边缘人”源于齐美尔的“陌生人”,这里的陌生人,并不是过去经常提到的那种意义上的今天来了明天就走的漫游者,而是今天来了明天留下的人。陌生人既近又远,空间意义上,他是群体的一部分:社会意义上,他又不属于该群体。后来帕克提出“边缘人”的概念,他认为“边缘人”的心理状态摇摆悬浮在两种文化世界之中,但不属于任何一种。“摇摆悬浮”是指他们在两种文化世界中体验若心理上的不确定性,不清楚自己是谁、不知道该如何生活,他们既不属于其中任何一种,也对这些文化没有归属感。

边缘人包含女性、同性恋、黑人,青少年、老人,无业者、农民工以及社会地位低下的个人等个体,他们作为社会的“失声者”很难找到统一的身份认同。但正因为处在多种文化之间,他们才有可能客观地把握每种文化,并将其融合,从而创造新的价值和文化。

帕克的“边缘人”理论认为“边缘人”的心理状态摇摆悬浮在两种文化世界之中但不属于任何一种。因此,在经历过与主流文化的文化冲突、文化休克后,边缘人反而更具备跨文化传播实践的能力,促进整个社会结构向流动的、多元的、客观与公正的方向发展。

本届西方美术史方向毕业生共有三位,分别是高宁、刘路和王思萌,她们分别从新黑人文艺运动、无性别主义和黑人女性艺术家三个方向入手。“边缘人”是理想的研究对象,学界通过研究边缘人在主流社会群体的生活场景和生存境遇,能够更为深入而客观地透视个人与社会之间互动关系的复杂性和多义性,为跨文化美术史研究提供理论支持。

1

1

《隐身与暴露:哈莱姆文艺复兴视域下非裔黑人身份构建的视觉艺术研究》

作者:高宁

指导教师:马晓琳教授

高宁,江苏常州人,2020年本科毕业于西安美术学院,同年以专业方向第一、全系第二的成绩继续在美术史论系学习,硕士期间主要运用性别视角、艺术人类学等研究方法进行学术研究并积极发表了多篇学术论文,在读期间多次获得奖学金。

—毕业季 —

论文简介

哈莱姆文艺复兴是美国二十世纪20、30年代的一次黑人文化运动,涉及文学、音乐、美术、影视戏剧等领域,覆盖美国很多城市,也被称为“黑人文艺复兴”。哈莱姆文艺复兴是美国历史上最不平凡、最多产的时期之一,让这些默默无闻的新黑人艺术家们在视觉艺术领域大放异彩,这证明了黑人艺术家的贡献,以及他们过去、现在和未来如何塑造文化。这次复兴的目的不仅是为大量无家可归的人提供住房,而且要使哈莱姆这一地区成为一个可持续发展的社区——通过恢复中产阶级家庭的住房所有权,吸引主流企业,为孩子们提供安全的玩耍场所,创造花园,恢复社区精神和自豪感,来建立社区的稳定。对于这样一个受压迫的社区来说,这是一个雄心勃勃的计划,但它已经产生了效果。

哈莱姆文艺复兴影响到了美国非裔黑人的几乎全部艺术品。这些画家真实的描述了非裔美国人的体验,他们坚信民族的平等。尽管他们的政治哲学、社会信仰、艺术风格和美学理念都各不相同,但他们的共同点在于他们都为自己的国家的文明感到骄傲。哈莱姆文艺复兴是美国非裔黑人艺术领域首次受到了主流出版社和文艺批评者的重视。与此类似,非裔美国人的文艺活动也首次引起了全美乃至全球的广泛注意。

本文从“隐身”和“暴露”两个层面对黑人艺术和黑人艺术家展开分析研究,通过结合具体的艺术作品、时代背景、政治立场将哈莱姆文艺复兴时期新黑人的身份构建问题具体阐述。由于黑人美术具有比较明显的特殊民族特征,它是非洲的传统艺术和美国现代主义艺术结合的形态,他们致力于重建一门可以用来描绘非洲原生态的语言。艺术是一个国家最鲜活、最浓缩的象征,其生趣、发展与影响力,常常与其存在的价值与内涵有着密切的联系。最后,运用人类学的研究方法交代了哈莱姆文艺复兴对于非裔黑人崛起的局限和限制与积极和多元分别进行论述。

2

《无性别主义语境下的身体构建研究——以罗曼尼·布鲁克斯和克劳德·卡恩为例》

作者:刘路

指导教师:马晓琳教授

现20级硕士,中共党员,西方美术史研究方向,师从马晓琳教授。参与校级学科建设项目三项;研究生论文入选第十一届学术月论文。2022年5月-7月在陕西省美术博物馆收藏研究部实习。曾多次获得研究生学业奖学金、校级奖学金、优秀学生干部等奖励。现任西安美术学院史论系研究生学生会学术部主席、研究生艺术学理论班级副班长。

现20级硕士,中共党员,西方美术史研究方向,师从马晓琳教授。参与校级学科建设项目三项;研究生论文入选第十一届学术月论文。2022年5月-7月在陕西省美术博物馆收藏研究部实习。曾多次获得研究生学业奖学金、校级奖学金、优秀学生干部等奖励。现任西安美术学院史论系研究生学生会学术部主席、研究生艺术学理论班级副班长。

论文简介

无性别主义自20世纪初期开始流行,为性别的探讨提供了一个新的观点。基于模糊概念的表述上,回避生理性别,从而对精神性别进行探讨,由于无性别主义者主张无关性别的性别表达方式,所以性别本身没有强烈的归属感,这也催生了一系列相关无性别主义语境下的作品。

本文基于无性别主义,选取罗曼尼·布鲁克斯和克劳德·卡恩进行个案研究,以此探讨无性别主义是否真的能促使性别的解放,并且对无性别主义身份下的性别转换、性别的模糊与性别气质的弱化进行探讨。综合运用了图像学、文献学、性别研究、精神分析法等研究方法,通过对比分析进一步分析两位艺术作品中“俄狄浦斯情结”的投射、对自我身份再构建的表述、艺术作品中呈现的男性气质的“转译”以及模糊观念下的性别与双性同体的女性形象的视觉呈现。对比分析这两位艺术家在无性别主义语境下的创作异同,分析作品中的“女性凝视”观念。探讨其文化价值与性别价值,结合无性别主义对后世艺术创作的影响,反思当代语境下受到无性别主义影响的中性风格服饰对当今社会所带来的影响,并以此探讨其对当代审美趋势上的呈现,通过多元文化、简约主义、后现代等多方面分析其中的趋势与应用体现,探讨其对中国当代艺术实践的意义。

无性别主义所提出的“性自由”以及“性别的流动意识”一直影响到现今的中外女性艺术,本文对其中罗曼尼·布鲁克斯和克劳德·卡恩的个案研究为国内无性别主义艺术史书写补充案例。

3

《恢复历史与身份认同——卡拉·沃克艺术研究》

作者:王思萌

指导教师:马晓琳教授

1995年出生于陕西省洛川县,2013年2017年毕业于西安外国语大学新闻传播学院,获学术学位。2020年-2023年就读于西安美术学院美术史论系攻读硕士研究生。2022年获得学业奖学金和学院优秀学生奖学金。

1995年出生于陕西省洛川县,2013年2017年毕业于西安外国语大学新闻传播学院,获学术学位。2020年-2023年就读于西安美术学院美术史论系攻读硕士研究生。2022年获得学业奖学金和学院优秀学生奖学金。

—毕业季 —

论文简介

在社会政治斗争以及哲学和语言学关注的推动下,身份认同(identity)在20世纪90年代成为文化研究的中心主题,其中关于种族与性别以及身份认同的议题在当代艺术领域亦受到广泛关注和讨论,当代艺术群体中涌现出一大批以艺术实践作为身份政治手段的艺术家,他们其中的大多数都是殖民主义、种族主义、父权制和欧洲中心主义的受害者。

卡拉·沃克(Kara Walker, 1969-)就是当代黑人艺术家群体中的重要力量,她是当代最受欢迎的非裔美国女性艺术家之一。黑人标签和女性标签一直以来都是沃克艺术中最重要的关键词,她以丰富的综合媒介手段,包括剪影、公共雕塑、电影、绘画等,进行着对种族主义和父权制的控诉,获得了主流媒体的喝彩,同时又因其对黑人群体负面意象的呈现激起了许多老一辈黑人艺术家的愤怒和批评。

本文从艺术史和文化研究相结合的跨学科角度出发,立足全球化视野维度,基于卡拉·沃克的艺术实践成果,主要选取其最具代表性的大型剪影项目和两个大型公共雕塑项目为研究对象,通过分析其时代背景、艺术语言和风格特征,试图发现背后的隐喻、历史和思想表达,并审视其作品所引起的争议。

随着全球化的程度不断深入,世界联结为一个整体,在人权运动持续推动的基础上,流动的身份和文化冲击进一步促发着关于文化多样性和身份认同的激烈讨论。通过分析卡拉·沃克在艺术中对历史和身份的拷问,有助于挖掘出在充满复杂性的当代社会中,尤其是在“后身份”语境下,身份艺术存在的意义与价值,同时反思生活在当代的每一位自我应该拥有的身份观念,有利于促进当代社会和学术界的人道主义发展,对社会和文化的良性进步具有现实价值。

叁

丝绸之路美术史研究

2023 || 时空留痕

主题词:牲牲驼道

"橚(sù)矗森萃,蓊茸萧瑟。"

——左思《吴都赋》

何为"树"?是木本植物的总称,是绿色,是一种图形,或是一个动词。

浩瀚蜿蜒的丝绸之路,在芸芸众生的印象中,似乎褐色才是它既定的固有色,而它的样貌,是沙土纷飞种传来驼铃声,是草木泥墙上的壁画,是粟特商人身上的披肩。

丝绸之路远不止有塔克拉玛干沙漠的南北道,也不止有敦煌的壁画造像和楼兰的干尸,它东至西安、洛阳,西至地中海,南达印度,北到蒙古,从海上到陆上、从草原到西南,这条以丝绸为大宗产品的交通线却如网般裹住亚欧大陆,联结着亚欧非,将两河流域、古印度、古埃及、中华文明珠联璧合,将独特辉煌的众古文明揉杂在一起,成就更具融合性和创造性的新的文化形式。

以往看来,郁郁葱葱的树似乎是无法与这条古路的任何一种文化交叉,但在我国西域出土的众多文物中都可以捕捉到树纹样的影子:在公元前3000年的古印度摩亨·佐达罗遗址在公元前2600年苏美尔文明中的"公羊与圣树",在古埃及底比斯墓葬中的生命树下饮水、阿斯塔和尼雅遗址出土的树纹织锦,无数的考古记录都意味着,神树文化在亚欧地区,至少在丝绸之路上拥有着穿透性的文化生命力,而这个生命力何以窥见呢?

巫鸿曾说过:"现在的历史研究,已经从研究一个重要任务和宏大事件转到更具体的、空间的、和物质性的向度。"这便是美术史的"重构",而想要全面审视"树为何在丝路上有如此磅礴的生命力"这一问题,除了研究众古文明的众树纹视觉图像遗存,更要去发掘每一种文化的特性,在其自身文化的架构下,在考古发现的基础下,结合政权流动、人口迁徙、艺术风格、民风民俗等寻找每一种树文化的意义,分门别类逐渐清晰,这便是新时代复合型美术史研究的全新意义。

这棵矗立的高树上,枝桠上挂着的驼铃,随着岁月之风的吹动叮当作响,它早已没有叶片,无论政权更迭,河流枯竭,岁月层叠,那从未佝偻的树干却永恒着伫立,散发自身的生命之光,不争不抢,亘古不灭。

何为"树"?它何尝不是驼道里悬若日月的生命力。

《阿斯塔纳出土织物树纹图像研究 》

作者:刘晨

指导教师:李青教授

刘晨,1997年出生于山东青岛,本科就读于西安美术学院油画系,具象写实工作室;研究生就读于西安美术学院史论系,丝绸之路美术史方向,师从李青教授。研究生期间于国内期刊上发表论文多篇,并从事相关史论教学及自媒体运营。

—毕业季 —

论文简介

本文以阿斯塔纳出土的树纹织物为切入点,对其出现的几种较为经典的树纹纹样进行溯源,主要涉及了两河流域(古巴比伦、亚述)文化、古埃及文化、古印度文化中的原始神树崇拜,并在梳理众古文化中树纹图像的发展脉络的同时寻找其与阿斯塔纳(或者说我国西域)出土织物中的树纹的联结点,在文章最后一章试探植物纹(尤其树纹)的文化内涵,即从神树崇拜到装饰性植物纹样,这个发展过程形成的内因和外因。

文化的流动(或者说融合)本质上是人种的迁徙、战争和贸易的交流,研究文化交流就是研究贸易、政治和迁徙,就如同陈绶祥先生在《遮蔽的文明》中提到,“.....要化入他们所从来就处于其中的‘自然’与‘社会’。”——即要文化,必定要研究其本身所处的自然与社会。本文从各古文明的民族背景、性格入手进行系统的粗浅介绍,运用图文并用的方式,自绘了地图及文化流动脉络图,方便读者理解众古文明如何在数千年中流转更替。丝绸之路不仅仅将亚欧大陆的贸易联结在一起,更带来了文化的新生命。

树从来都不止是一棵棵客观的植物,无论在东方还是西方,国内还是国外,它都与人类最原始朴素的信仰牢牢捆绑,从公元前4000年的乌鲁克文化中的树纹印章,到如今随处可见的卷草纹装饰,树转变了无数个形态,也许当今高速科技时代它不再有曾经强壮的信仰力量,但其从在人类的这个微不足道的社会架构中扮演过的角色无法替代。

结语

本次展览从最开始的准备到展出,凝聚了许多同学的努力。对于青年的他们而言,不断迸发新的想法,从而不断打破社会范式和人生范式,以此尝试多种可能性。通过对艺术的理解进一步探究,最终形成一本“小小的论文”,为硕士研究生生活画上了一个句号。睡前的羊儿不再啃半荒的山头,回忆见缝插针,夏天的蜻蜓飞离燥热的池塘,载酒来时一片笙歌笑语。

凡心所向,素履所往,生如逆旅,一苇以航,此时,美术史论系全体师生预祝大家顺利毕业,扬帆,起航!